甘肃2人在北京确诊,疫情跨区域传播的警示与防控思考

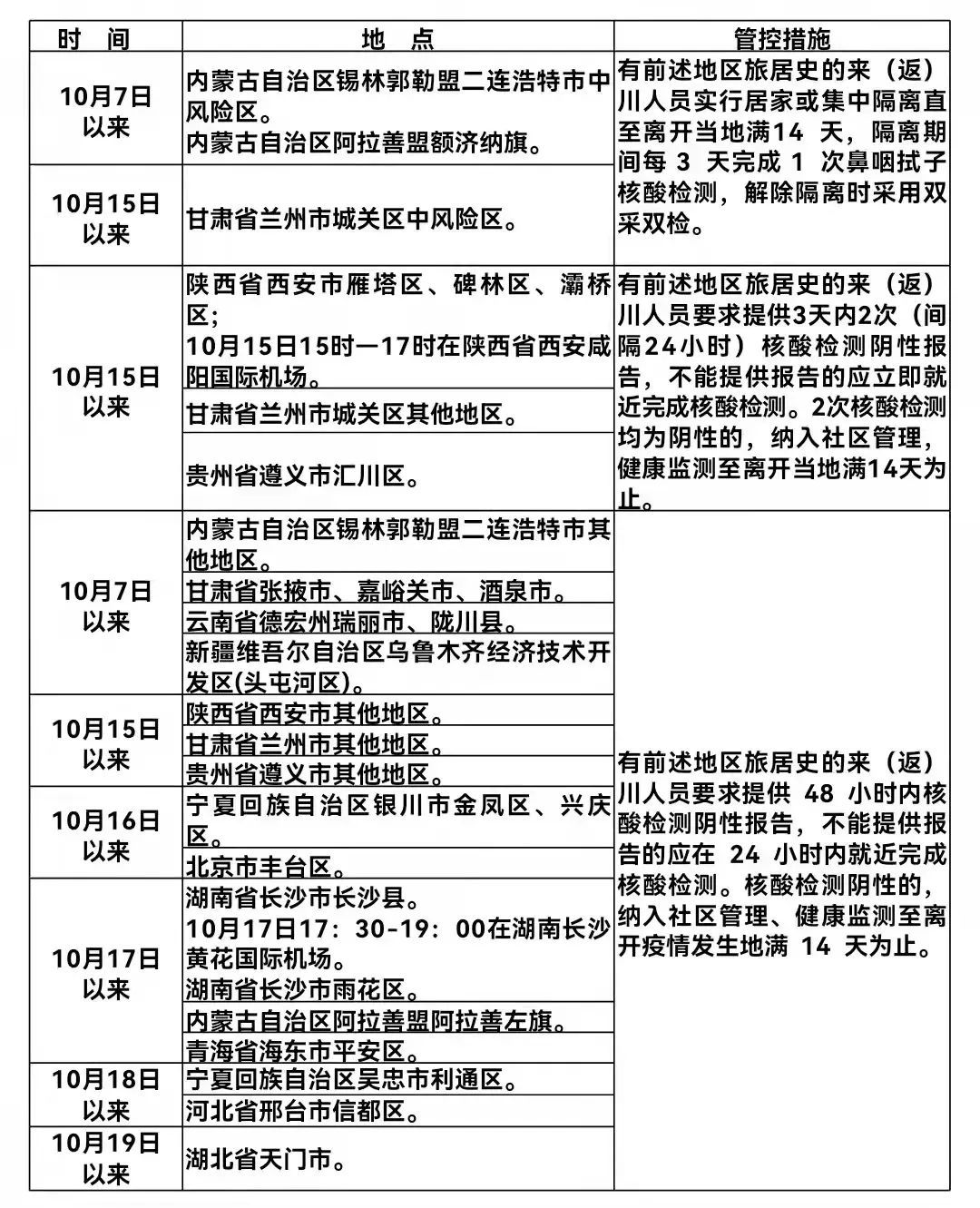

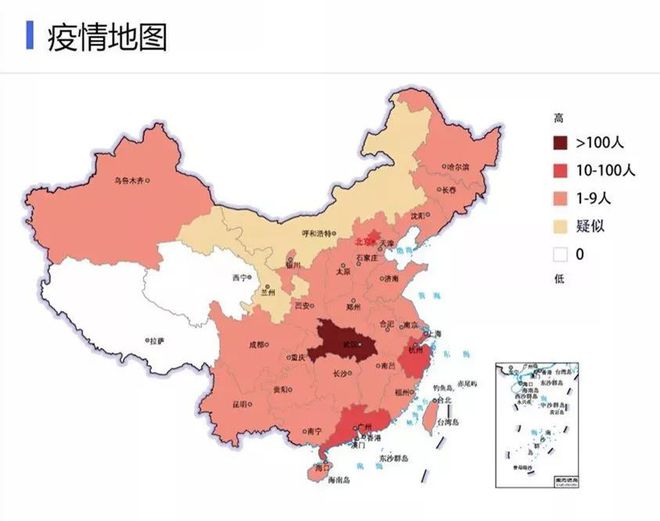

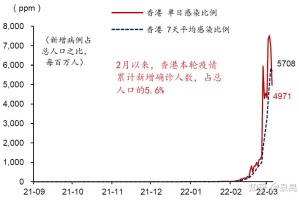

北京市卫健委通报新增2例新冠肺炎确诊病例,感染者均为甘肃来京人员,这一事件迅速引发公众关注,不仅因为疫情涉及跨省传播,更因其背后折射出的防控漏洞与挑战,本文将从病例溯源、传播链条分析、防控措施反思、公众应对建议等角度,深入探讨此次事件的启示。

事件回顾:甘肃来京确诊者的活动轨迹

据官方通报,2名确诊者系甘肃兰州某企业员工,于10月15日乘高铁抵京,次日因发热就诊并确诊,流调显示,二人抵京后曾前往朝阳区某商务楼办公,并在海淀区一家餐厅用餐,北京市疾控中心迅速锁定密接者142人,相关场所已完成消杀。

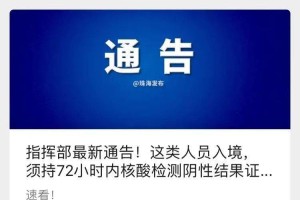

值得注意的是,甘肃兰州在其出发前一周曾报告本土疫情,但二人持有48小时内核酸阴性证明,这一细节引发疑问:为何核酸检测未能阻断传播?专家推测可能存在“假阴性”或潜伏期漏检问题。

跨省传播的三大风险点

- 交通枢纽的防控压力

高铁、飞机等交通工具人员密集,且行程涉及多地,极易成为传播节点,此次病例乘坐的G字头高铁全程5小时,途经陕西、河北等省份,增加了沿途防控难度。 - 核酸检测的时间差漏洞

尽管二人持有阴性证明,但病毒潜伏期可能长达14天,短时间内的检测无法完全排除风险,中国疾控中心研究员冯子健指出:“核酸阴性≠零风险,需结合行程史综合判断。” - 公共场所的防疫松懈

确诊者曾到访的餐厅未严格执行“隔位就座”规定,部分顾客未规范佩戴口罩,这种松懈为病毒传播提供了条件。

防控体系的短板反思

- 区域协同机制待完善

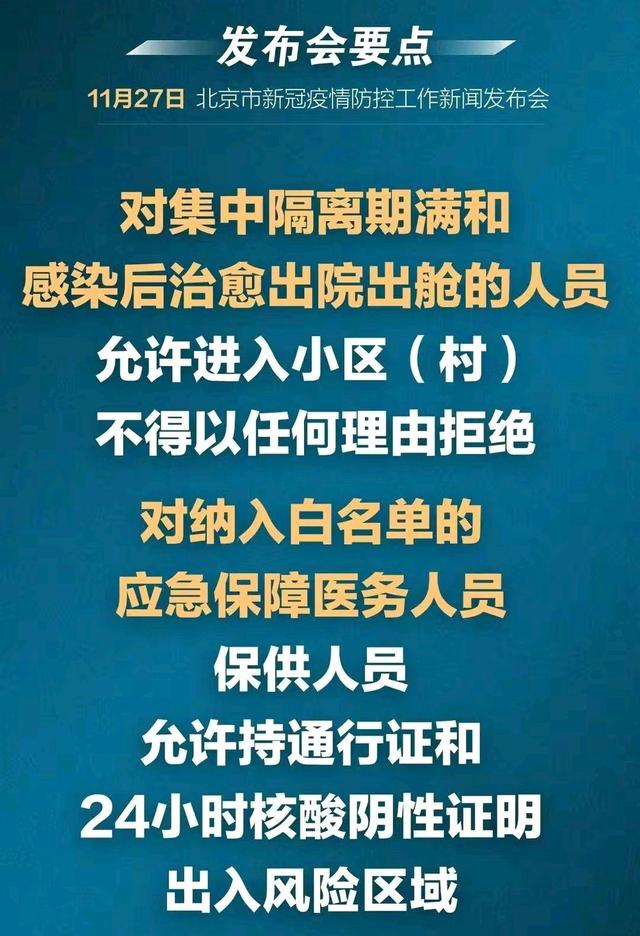

目前各省疫情信息互通仍存在滞后,甘肃兰州疫情未触发北京对甘来京人员的主动排查,反映出跨省联防联控需更精准的预警标准。 - 核酸检测技术局限性

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏团队研究显示,核酸检测对早期感染检出率仅60%-70%,推广“抗原+核酸”双检或能提升筛查效率。 - 流动人口管理难题

据统计,北京日均跨省流动人口超50万,仅靠“健康码”难以动态追踪风险,需探索“行程码+电子围栏”的智能防控模式。

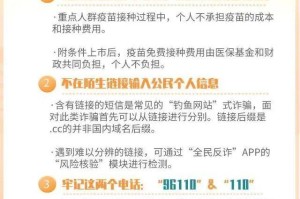

公众防护的五个关键建议

- 跨省出行前评估风险

关注出发地及目的地疫情动态,非必要不前往中高风险区,如确需出行,建议携带快速抗原检测试剂作为补充。 - 旅途中的全程防护

乘坐公共交通时佩戴N95口罩,避免饮食,随身携带消毒湿巾,数据显示,正确佩戴口罩可降低90%以上的感染风险。 - 抵京后的健康监测

即使持有阴性证明,抵京后建议3天内完成2次核酸检测,并减少聚集活动,北京市已为外地来京人员提供免费“落地检”服务。 - 公共场所的主动报备

进入商场、餐厅等场所时,应如实扫码登记,此次病例涉及的餐厅因部分顾客未扫码,导致流调延迟6小时。 - 症状预警的及时响应

出现咽痛、乏力等轻微症状时,应立即居家自测抗原,避免带病出行,北京友谊医院发热门诊数据显示,60%的延误就诊者曾自行服药掩盖症状。

长效防控的政策展望

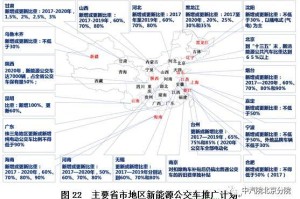

- 建立全国统一的疫情风险评估平台

整合各省数据,实现风险地区实时标注和自动预警,类似气象灾害预警系统。 - 推广“核酸+抗体”联合筛查

武汉大学医学部研究表明,抗体检测可辅助识别潜伏期感染者,适合高风险人群筛查。 - 完善跨省应急响应预案

建议对中高风险地区来人员实行“3天居家监测+2次核酸”的标准化管理。

甘肃2人在京确诊事件再次敲响警钟:疫情防控没有“局外人”,从个体防护到机制优化,每个环节的疏漏都可能成为病毒突破的缺口,只有筑牢“科学精准、动态清零”的防线,才能最大限度减少疫情对经济社会的影响,正如钟南山院士所言:“防控的关键在于跑在病毒前面。”这需要每一个人的自觉,更需要全社会的协同。

发表评论