2021年香港防疫政策,挑战、措施与成效分析

2021年,香港的防疫政策在全球疫情持续波动的背景下经历了多次调整,作为国际金融中心和连接内地与世界的枢纽,香港在“动态清零”与“与病毒共存”的争议中摸索平衡点,本文将从政策背景、主要措施、社会反应及成效等方面,系统回顾2021年香港防疫政策的特点与影响。

政策背景:疫情形势与外部压力

2021年,香港面临Delta变种病毒的威胁,同时受内地“动态清零”政策与国际“与病毒共存”策略的双重影响,香港特区政府在“外防输入、内防扩散”的框架下,试图兼顾经济民生与公共卫生安全。

-

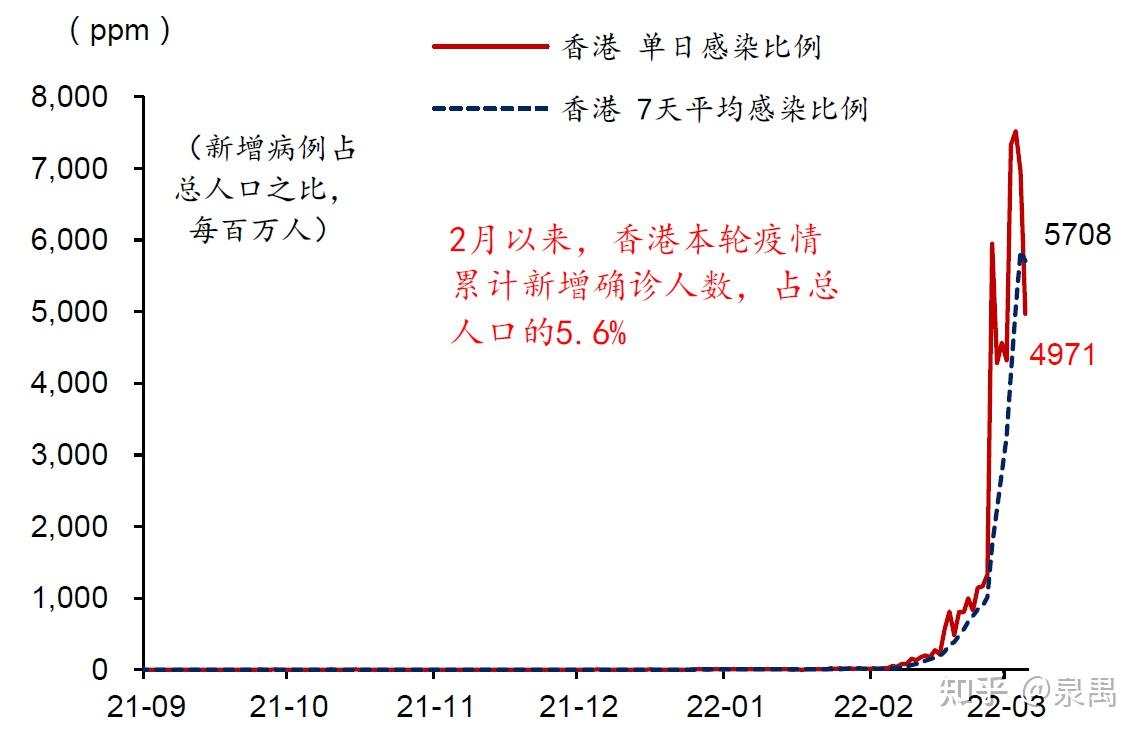

疫情数据与挑战

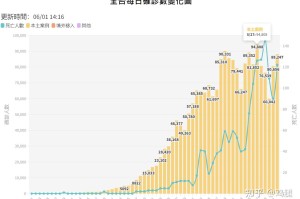

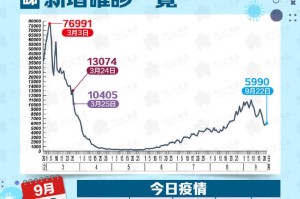

- 年初本地病例一度清零,但Delta变种导致多起社区爆发,如“健身群组”“机场员工群组”等。

- 全年累计确诊超1.2万例,死亡213例(截至2021年12月),疫苗接种率初期偏低,引发对医疗资源挤兑的担忧。

-

政治与社会因素

- 中央政府对香港防疫提出明确要求,强调“与内地通关”的前提是本地病例清零。

- 部分市民对严格限制措施不满,商界则呼吁放宽国际入境管制以恢复经济。

主要防疫措施

2021年香港的防疫政策以“精准防控”为基调,重点包括边境管控、社交限制和疫苗接种推进。

边境管控:分级隔离与熔断机制

- 高风险地区禁飞:对英国、印度等疫情严重国家实施航班熔断。

- 分级隔离政策:按风险等级要求入境者隔离7-21天,后期引入“抗体检测缩短隔离期”措施。

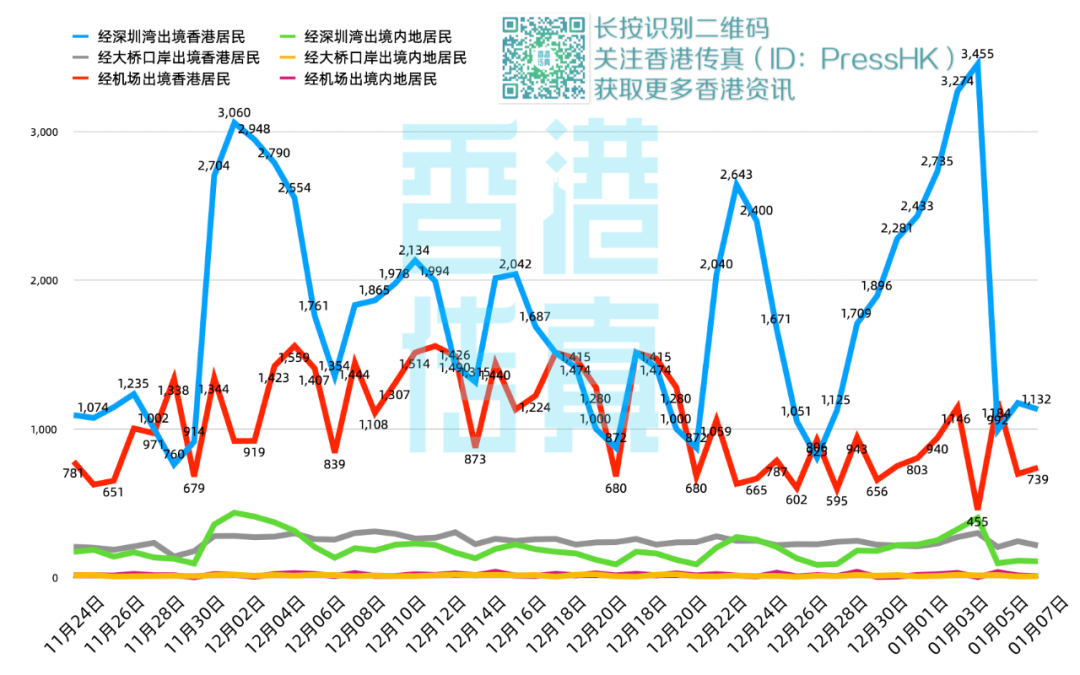

- 与内地通关尝试:推出“回港易”“来港易”计划,但因本地疫情反复未能全面实施。

本地防控:动态调整社交限制

- 餐厅与公共场所限制:实行“疫苗气泡”政策,接种疫苗者可进入高风险场所;晚市禁堂食、限聚令等措施随疫情波动收紧或放宽。

- 强制检测与围封强检:对出现病例的住宅或 workplace 实施强制检测,全年超200次围封行动。

疫苗接种:从犹豫到普及

- 初期接种率低迷:因对副作用的担忧,2021年3月接种率不足10%。

- 政策激励:推出“疫苗护照”、抽奖活动(如豪宅、机票奖励),年底接种率升至70%以上。

争议与挑战

香港的防疫政策在2021年面临多方质疑,主要体现在以下方面:

-

经济与社会成本

- 旅游业、零售业受重创,失业率一度升至6.4%(2021年2月)。

- 频繁的社交限制引发疲劳,小型商户抗议政策“一刀切”。

-

科学性与公平性争议

- 专家质疑“清零”可行性,认为Delta变种传播力强,需转向“减害”策略。

- 低收入群体因无法远程工作或承担检测费用,成为政策弱势群体。

-

与内地通关的困境

内地要求香港实现“本地清零”,但国际城市属性使香港难以长期封锁,导致通关谈判陷入僵局。

政策成效评估

尽管存在争议,2021年香港防疫政策在以下方面取得阶段性成果:

-

疫情控制

- 通过快速围封和强制检测,多次阻断社区传播链,未出现大规模医疗崩溃。

- 全年死亡率(约1.8%)低于全球平均水平,但长者接种率低导致死亡病例集中。

-

疫苗接种突破

年底接种率达75%(至少一针),为2022年Omicron疫情应对奠定基础。

-

制度韧性提升

建立“健康码”系统、加强公私营医疗协作,为未来防疫积累经验。

经验与启示

2021年香港的防疫实践为全球城市提供了重要参考:

-

平衡“清零”与“共存”需因地制宜

香港的“精准防控”虽未完全成功,但避免了欧美式的爆发式增长。

-

社会动员与科学沟通是关键

疫苗推广案例显示,激励机制比强制手段更有效。

-

长期政策需兼顾公平

防疫措施应避免加剧社会不平等,如为弱势群体提供检测补贴。

2021年香港的防疫政策是一场在多重压力下的艰难探索,其经验表明,国际城市在疫情中需灵活调整策略,同时正视社会分歧,香港仍需在公共卫生、经济复苏与市民权利之间寻找更可持续的路径。

(全文约1600字)

发表评论