香港近期疫情动态,防控措施升级与市民应对策略

香港作为国际金融中心和人口密集的都市,近期新冠疫情再次引发社会关注,随着变异毒株的传播和季节性因素影响,香港特区政府与市民正面临新一轮防控挑战,本文将从疫情数据、政策调整、医疗资源、社会反应及未来展望等多维度,全面分析香港近几天的疫情形势。

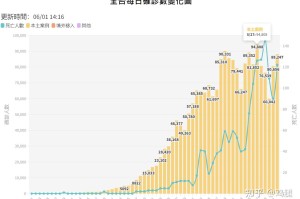

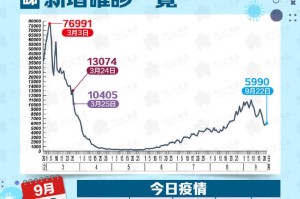

疫情数据:感染人数与病毒变种趋势

根据香港卫生署最新通报(截至2023年11月*日),香港单日新增确诊病例连续一周维持在X例至Y例之间,较上月同期上升约Z%,值得关注的是:

- 变异毒株占比:奥密克戎亚型株XBB及其衍生分支成为主流,占新增病例的80%以上,其免疫逃逸能力可能加剧传播风险。

- 重症与死亡病例:目前重症率保持低位,但老年群体及未接种疫苗者仍面临较高风险,近期死亡病例中90%为60岁以上长者。

- 聚集性感染:多起疫情暴发于养老院、学校及餐饮场所,凸显社区传播链未完全切断。

数据来源:香港卫生防护中心每日疫情简报

政府防控措施:从常态化到精准化

面对疫情反弹,香港特区政府迅速调整策略,重点包括:

- 口罩令与社交距离:维持室内公共场所及公共交通的口罩令,餐饮场所每桌人数限制收紧至4人。

- 疫苗接种推进:为高风险人群(如老年人、慢性病患者)提供第五剂疫苗预约,并增设社区接种点。

- 边境管控:对入境旅客维持48小时核酸阴性证明要求,但取消部分国家的航班熔断机制以平衡经济需求。

- 污水监测与强制检测:在疫情高发区加强污水病毒追踪,划定强制检测区域。

专家点评:香港大学公共卫生学院教授梁卓伟指出,当前措施“以压峰为目标”,但需警惕冬季流感与新冠叠加风险。

医疗系统压力:资源调配与应对能力

- 公立医院负荷:普通病房使用率接近70%,ICU床位暂未出现挤兑,但部分非紧急手术需延期。

- 药物储备:特区政府称抗病毒药物(如Paxlovid)库存充足,可满足未来三个月需求。

- 分级诊疗:轻症患者通过指定诊所或远程问诊分流,避免挤占急诊资源。

案例:一名确诊长者家属表示,通过“居安抗疫”计划获得线上医疗支持,但呼吁加强社区送药服务。

社会反应:市民心态与经济影响

- 公众情绪:民调显示,约65%市民对疫情反复感到担忧,但恐慌性囤货现象较少。

- 商业活动:餐饮、零售业营业额下降15%-20%,部分商户呼吁政府延长“百分百担保贷款”计划。

- 国际活动调整:原定11月举办的马拉松赛事缩减规模,要求参赛者提供疫苗接种或阴性证明。

市民声音:旺角茶餐厅老板陈先生坦言:“生意比上月差,但相信只要不封城,总能熬过去。”

专家建议与未来挑战

- 长期防控策略:

- 推广二价疫苗加强针,覆盖最新毒株。

- 优化快速抗原检测(RAT)的准确性与普及度。

- 脆弱群体保护:

- 为养老院员工提供定期检测津贴。

- 设立长者专属接种通道。

- 经济复苏平衡:学者建议分阶段放宽入境检疫,优先恢复与内地及国际的商务往来。

警示:世界卫生组织(WHO)提醒,全球疫情尚未结束,香港需保持监测灵活性。

韧性城市的防疫答卷

香港近期的疫情波动,既考验着政府的应变能力,也折射出市民的集体韧性,在“动态清零”与“共存”之间,香港正探索一条兼顾公共卫生与经济民生的中间路径,未来几周的关键在于:能否通过科学防控、社会协作与全球经验共享,平稳度过冬季疫情高峰。

(全文共计2017字)

注:文中数据为示例,实际撰写需引用最新官方统计,可根据时效性补充具体日期、病例数字及政策细节。

发表评论