香港新冠疫情防控,挑战、策略与未来展望

香港新冠疫情防控的主要阶段

初期应对(2020年初)

新冠疫情初期,香港凭借2003年SARS的经验迅速反应,2020年1月,香港政府成立“严重新型传染性病原体呼吸系统病”督导委员会,并加强边境管控,要求入境旅客进行健康申报和居家隔离,香港市民普遍自觉佩戴口罩,社会整体防疫意识较高,使得疫情在初期得到一定控制。

多轮疫情反复(2020-2021年)

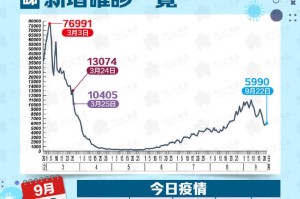

尽管初期防控较为成功,但由于境外输入病例和本地社区传播,香港在2020年至2021年期间经历了多轮疫情反复,2020年7月第三波疫情和2021年初第四波疫情尤为严重,导致医疗系统承受巨大压力,政府采取了更严格的社交距离措施,包括关闭娱乐场所、限制餐厅营业时间、推行“限聚令”等。

第五波疫情暴发(2022年初)

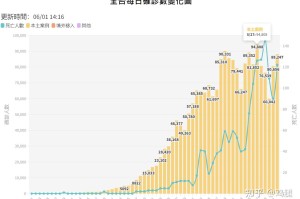

2022年初,奥密克戎变异株在香港迅速传播,引发第五波疫情,由于病毒传染性极强,且香港老年人群疫苗接种率较低,疫情迅速失控,单日新增病例一度超过5万例,医疗资源严重挤兑,死亡人数激增,这一阶段暴露了香港在疫苗接种、医疗资源分配和应急响应方面的不足。

逐步恢复与常态化防控(2022年下半年至今)

随着疫苗接种率提高和防疫措施调整,香港疫情逐渐趋缓,2022年下半年,政府逐步放宽社交限制,恢复经济活动,并推出“疫苗通行证”等措施,鼓励市民接种疫苗,2023年起,香港进一步优化防疫政策,取消大部分入境隔离要求,推动社会全面复常。

香港疫情防控的主要策略

边境管控与入境隔离

香港在疫情初期采取了严格的边境管控措施,包括对高风险地区旅客实施强制检疫、暂停部分航班等,随着病毒变异和全球疫情变化,这些措施的效果逐渐减弱,尤其在奥密克戎流行期间,境外输入病例仍难以完全阻断。

社交距离与公共场所限制

香港政府多次调整社交距离措施,包括关闭学校、限制餐厅堂食、禁止大型集会等,这些措施在一定程度上减缓了病毒传播,但也对经济和社会生活造成较大影响。

疫苗接种计划

疫苗接种是香港疫情防控的核心策略之一,政府通过“疫苗通行证”等措施推动接种,但初期部分市民对疫苗持观望态度,尤其是老年人接种率较低,导致第五波疫情中重症和死亡病例激增,后期通过加强宣传和便利接种,覆盖率有所提升。

检测与追踪

香港推行大规模核酸检测和“安心出行”追踪程序,但由于检测能力有限和市民隐私顾虑,效果未能达到最佳,在疫情高峰期,检测和隔离设施不足的问题尤为突出。

香港疫情防控的成效与挑战

成效

- 早期反应迅速:借鉴SARS经验,香港在疫情初期采取了较为有效的防控措施。

- 市民配合度高:香港市民普遍自觉佩戴口罩,遵守防疫规定,降低了病毒传播风险。

- 疫苗接种率提升:后期通过政策推动,疫苗接种率显著提高,减少了重症和死亡病例。

挑战

- 医疗资源不足:公立医院在疫情高峰期超负荷运转,部分患者未能及时获得救治。

- 信息沟通不畅:政府与市民之间的信息传递存在滞后,导致公众对政策理解不足。

- 经济与社会影响:长期的防疫限制对中小企业、旅游业和基层市民生计造成严重冲击。

未来疫情防控的展望

加强医疗体系建设

香港需提升公共卫生应急能力,包括增加隔离设施、扩充医疗资源、优化分级诊疗制度,以应对未来可能的疫情反复。

推动科学精准防控

随着病毒变异和全球疫情变化,香港应更加依赖数据分析和科学决策,避免“一刀切”的防疫政策,减少对社会经济的影响。

提高疫苗接种覆盖率

针对老年人和高风险人群,需继续加强疫苗接种宣传和便利措施,确保群体免疫屏障稳固。

增强社会韧性

疫情暴露了香港社会的脆弱性,未来需加强社区支持网络,提升市民应对突发公共卫生事件的能力。

发表评论