武汉疫情物资短缺,危机中的挑战与应对

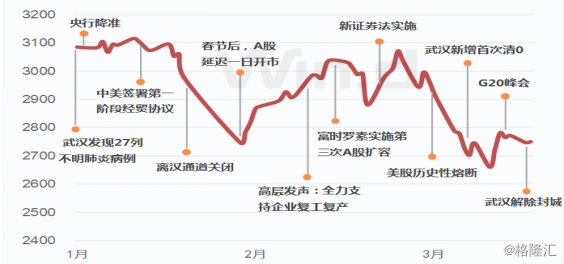

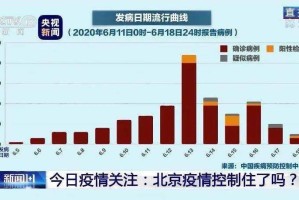

2020年初,新型冠状病毒(COVID-19)疫情在武汉暴发,迅速蔓延至全国乃至全球,作为疫情最初的中心,武汉面临前所未有的医疗资源紧张、防护物资短缺的严峻挑战,医院人满为患,医护人员超负荷工作,而口罩、防护服、呼吸机等关键物资的匮乏加剧了疫情的防控难度,本文将从物资短缺的原因、影响、应对措施以及从中汲取的教训等方面,深入探讨武汉疫情中的物资短缺问题。

武汉疫情物资短缺的原因

突发性疫情导致需求激增

武汉疫情的暴发具有突发性和快速传播的特点,短时间内大量患者涌入医院,使得医疗物资需求呈指数级增长,尤其是N95口罩、医用防护服、护目镜等防护用品,以及呼吸机、ECMO(体外膜肺氧合)等重症救治设备,在短时间内供不应求。

供应链中断

由于疫情发生在春节期间,许多工厂停工,物流运输受限,导致物资生产和配送能力大幅下降,武汉“封城”措施虽然有效遏制了病毒传播,但也使得外部物资进入武汉的渠道受阻,加剧了物资短缺问题。

储备不足

在疫情暴发前,武汉乃至全国的医疗物资储备主要针对常规医疗需求,并未针对大规模传染病疫情做足准备,许多医院的防护服、口罩库存仅能维持几天,而呼吸机等高端设备数量有限,无法应对突如其来的大规模需求。

恐慌性抢购

疫情初期,公众对病毒的恐慌情绪导致大量民众抢购口罩、消毒液等物资,进一步加剧了市场供应紧张,部分商家甚至囤积居奇,哄抬物价,使得真正需要物资的医疗机构和一线工作者难以获得足够的防护装备。

物资短缺带来的影响

医护人员面临高风险

由于防护物资不足,许多医护人员不得不重复使用一次性口罩和防护服,甚至自制简易防护装备,这不仅增加了感染风险,也导致部分医护人员不幸感染甚至牺牲,据统计,武汉疫情期间,有超过3000名医护人员感染,其中多人因公殉职。

患者救治受限

呼吸机、ECMO等设备的短缺使得重症患者无法得到及时救治,部分医院甚至不得不采取“优先救治年轻患者”的艰难抉择,物资短缺直接影响了患者的生存率,加剧了疫情的死亡率。

社会恐慌加剧

物资短缺的消息通过社交媒体迅速传播,进一步加剧了公众的恐慌情绪,许多人担心自己无法获得足够的防护用品,甚至出现抢购食品和生活必需品的现象,导致社会秩序短期混乱。

经济和社会成本增加

物资短缺不仅影响了疫情防控,也增加了社会运行成本,政府不得不紧急调配资源,企业被迫停工,物流运输受阻,整个社会的经济活动受到严重影响。

应对物资短缺的措施

政府紧急动员

面对物资短缺,中国政府迅速采取行动,启动应急生产机制,动员全国范围内的企业加班加点生产口罩、防护服等医疗物资,国家发改委、工信部等部门协调物资调配,确保重点疫区的供应。

国际援助与合作

武汉疫情期间,国际社会纷纷伸出援手,日本、韩国、俄罗斯等多个国家向中国捐赠医疗物资,世界卫生组织(WHO)也提供了技术支持,这些国际援助在一定程度上缓解了武汉的物资紧张局面。

社会力量参与

民间组织、企业和个人也积极行动,捐款捐物,阿里巴巴、腾讯等互联网企业设立专项基金,用于采购医疗物资;许多志愿者自发组织运输队伍,将物资送往武汉一线医院。

科技助力物资调配

大数据和人工智能技术被用于优化物资分配,阿里巴巴的物流系统帮助快速调配物资,而AI算法则用于预测疫情发展趋势,指导资源投放。

临时医院建设

为解决医疗资源不足的问题,武汉在短时间内建成了火神山医院和雷神山医院,并改造方舱医院收治轻症患者,这些措施有效缓解了医院床位紧张的问题。

从武汉疫情中汲取的教训

加强应急物资储备

武汉疫情暴露了我国在重大公共卫生事件中的物资储备不足问题,未来应建立更完善的应急物资储备体系,确保在类似事件发生时能够迅速响应。

优化供应链管理

疫情期间,供应链中断是物资短缺的重要原因之一,未来应建立更加灵活的供应链体系,确保在紧急情况下仍能维持生产和物流运转。

提升公众危机意识

公众的恐慌性抢购加剧了物资短缺,因此需要加强公共卫生教育,提高民众的科学素养和危机应对能力。

加强国际合作

疫情无国界,国际合作在物资调配、信息共享等方面至关重要,未来应进一步深化全球卫生合作机制,共同应对突发公共卫生事件。

武汉疫情的物资短缺问题是一场严峻的考验,但也促使中国在应急管理、物资调配、国际合作等方面积累了宝贵经验,从政府到民间,从国内到国际,多方力量的共同努力最终帮助武汉度过了最困难的时期,我们应从这次疫情中汲取教训,不断完善公共卫生体系,确保在面对类似危机时能够更加从容应对。

发表评论