沪皖双城记,上海与合肥的疫情现状与防控策略对比分析

2022年以来,中国多地疫情反复,上海与合肥作为长三角地区的重要城市,其疫情动态与防控措施备受关注,上海作为国际化大都市,人口密集、流动性强;合肥作为新兴科技中心,同样面临外防输入的压力,本文将从疫情数据、防控政策、社会影响等维度,对比分析两座城市的疫情现状,并探讨其应对策略的异同。

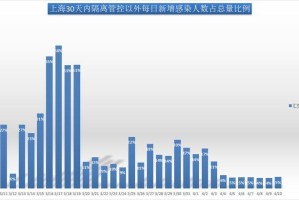

上海市疫情现状:从“封控”到常态化管理

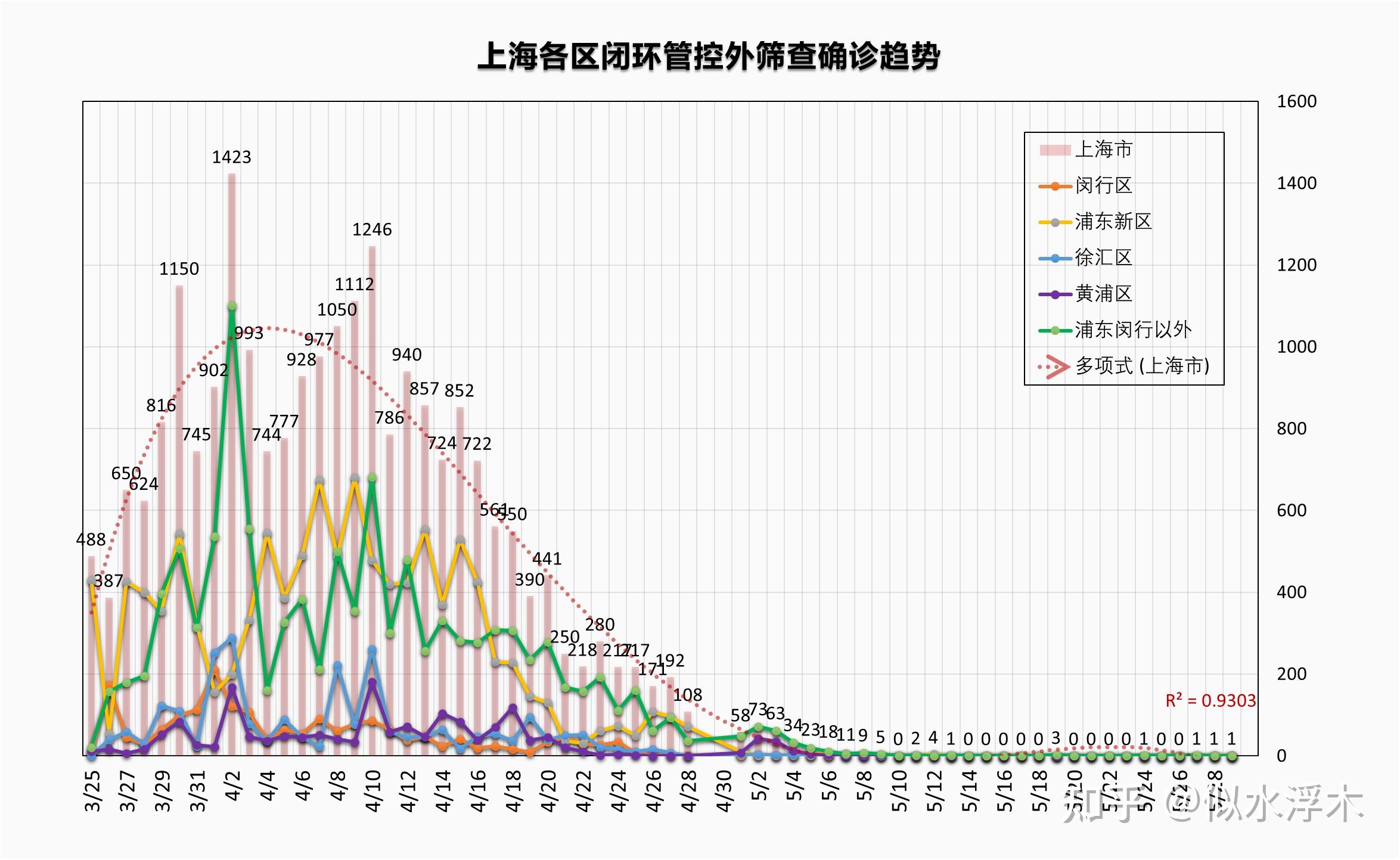

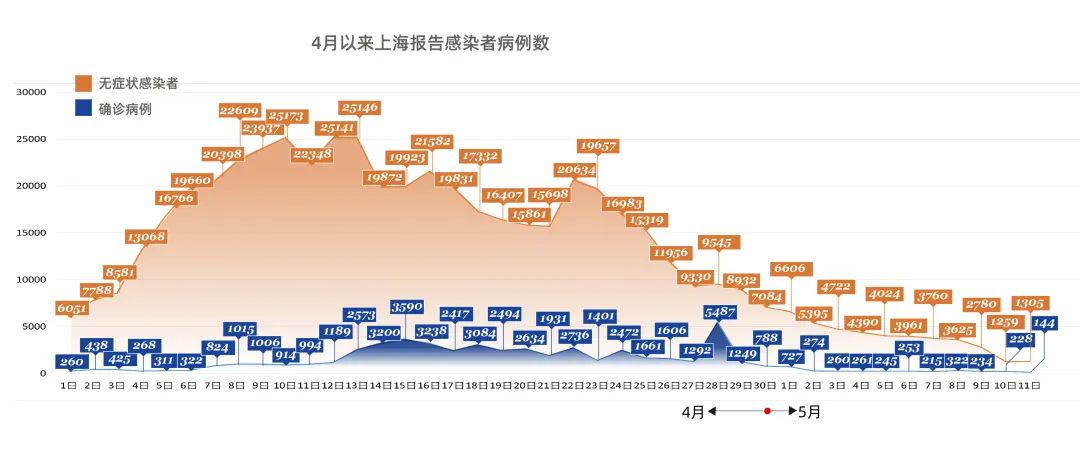

近期疫情数据

截至2023年10月,上海新增本土病例以零星散发为主,主要源于境外输入关联病例和局部聚集性传播,与2022年春季的“大爆发”相比,当前疫情整体可控,但防控压力仍存,据官方通报,单日新增病例数多维持在个位数,重症率与死亡率显著下降,得益于疫苗接种覆盖率的提升(截至2023年9月,全程接种率超90%)。

防控措施调整

- 精准防控:上海推行“以快制快”的流调策略,通过“三区划分”(封控区、管控区、防范区)实现最小范围管控。

- 常态化核酸:公共场所需72小时核酸阴性证明,重点行业人员每日一检。

- 医疗资源保障:方舱医院转为“平急两用”,定点医院保留重症救治能力。

社会影响与挑战

- 经济复苏:2023年第三产业逐步恢复,但部分中小企业仍受消费力不足困扰。

- 市民心态:从“恐慌”转向“理性应对”,但对频繁核酸的疲劳感有所显现。

合肥市疫情现状:科技赋能下的“动态清零”

疫情发展趋势

合肥作为安徽省会,疫情规模始终控制在较低水平,2023年偶发聚集性疫情(如高校、物流园区),但未出现大规模扩散,单日新增多为输入性病例,本土传播链多能在1周内切断。

防控特色

- 科技防疫:依托科大讯飞、智飞生物等本土企业,推广“安康码+AI测温”、无人机消杀等技术。

- 网格化管理:以社区为单位,实行“楼长制”责任到人,确保流调效率。

- 重点行业管控:对冷链物流、高校开学等场景实施“闭环管理”。

社会响应

- 公众配合度高:2022年“雨前行动”演练提升应急能力,市民对常态化防控接受度较高。

- 保供稳价:建立“白名单”企业制度,疫情期间生活物资供应未出现短缺。

沪皖防控策略对比:共性与差异

相似之处

- 坚持“动态清零”总方针:两城均以快速扑灭疫情为首要目标。

- 依赖数字化工具:上海“随申码”与合肥“安康码”均实现多场景应用。

差异点

- 资源调配能力:上海依托国家支援和本地医疗优势,合肥更依赖省内协作。

- 防控精细化程度:上海因人口密度高,需更精准的“分区分级”;合肥则侧重“前置防控”(如对高校、工地提前筛查)。

挑战与反思

上海:如何平衡开放与安全?

作为国际枢纽,上海需在“外防输入”与“经济复苏”间寻找平衡,优化入境隔离周期、加强国际航班熔断机制的灵活性。

合肥:如何应对潜在风险?

随着“科大硅谷”等项目的推进,合肥外来人口增加,需警惕输入性疫情对薄弱环节(如城中村)的冲击。

共同课题

- 长期防控的可持续性:核酸成本、基层人员疲劳等问题亟待解决。

- 信息透明度:两城均需避免“过度防控”引发的舆情争议。

韧性城市的未来之路

上海与合肥的疫情应对,折射出中国超大城市与新兴中心城市的不同治理逻辑,上海的经验凸显“精准”与“韧性”,合肥则展现“科技+协同”的潜力,两城或可进一步共享数据、优化资源调配,为长三角一体化防控提供范本。

(全文约1500字)

注基于2023年10月前的公开信息整理,具体政策请以官方最新发布为准。

发表评论