上海疫情局与合肥分局电话,疫情联防联控中的信息纽带与区域协作

2022年春季,上海暴发大规模新冠疫情,这座国际化大都市的防疫工作牵动全国,在这场没有硝烟的战争中,跨区域协作成为关键,而“上海疫情局”与“合肥分局电话”这一细节,则折射出疫情信息传递、资源调配和区域联防联控的重要性,本文将从上海疫情的背景出发,探讨合肥分局在疫情中的作用,分析电话沟通的机制与意义,并反思跨区域协作的优化路径。

上海疫情:背景与挑战

1 疫情暴发与防控压力

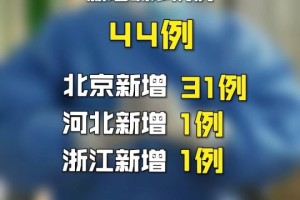

2022年3月,上海疫情迅速蔓延,单日新增病例一度突破2万例,作为中国经济中心和人口密集的超大城市,上海的防疫面临巨大挑战:

- 人口流动性高:常住人口超2500万,且与长三角其他城市联系紧密。

- 医疗资源挤兑风险:阳性病例激增导致隔离床位、医护人员紧张。

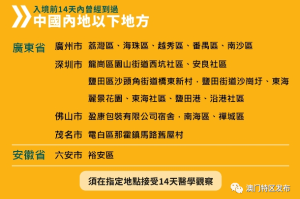

- 跨区域传播风险:周边省市如江苏、浙江、安徽面临输入压力。

2 联防联控机制的启动

为阻断疫情扩散,国务院联防联控机制要求周边省市协同作战,安徽省合肥市因地理位置临近、交通便利,成为上海疫情外溢防控的重要节点。

合肥分局的角色:疫情信息的中转站

1 合肥分局的职能定位

合肥市疫情防控指挥部(以下简称“合肥分局”)在此次疫情中承担了以下任务:

- 信息对接:与上海疫情局建立热线联系,实时交换病例轨迹、密接人员数据。

- 人员转运:协调上海返皖人员的隔离安置,避免社区传播。

- 物资调配:接收上海分流的医疗物资需求,组织本地企业支援。

2 “合肥分局电话”的象征意义

一部公开的应急电话(如0551-12345或防疫专线),成为两地协作的“生命线”:

- 案例1:4月12日,上海某高校30名安徽籍学生需返乡,合肥分局通过电话提前对接,安排专车闭环转运。

- 案例2:合肥某药企通过分局电话获知上海急需呼吸机,连夜调配200台驰援。

电话背后的协作机制:效率与痛点

1 信息传递的“黄金四小时”

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,跨省协查需在4小时内完成信息反馈,合肥分局通过电话、政务微信等渠道,实现了:

- 快速响应:上海推送的密接名单,合肥可在2小时内完成定位并管控。

- 数据共享:两地健康码系统互通,避免重复流调。

2 暴露的问题

电话沟通也存在局限性:

- 信息过载:高峰期单日接听超5000通,导致占线、延误。

- 责任模糊:部分跨省病例的隔离费用承担方不明确,需反复协商。

- 技术短板:人工记录易出错,缺乏统一的信息化平台支撑。

跨区域协作的优化路径

1 建立标准化沟通流程

- 专线专用:设立跨省防疫热线,配备多语种服务(如上海的外籍人士需求)。

- 电子工单系统:用数字化工具替代电话记录,确保信息可追溯。

2 强化区域协同立法

建议长三角地区推动《公共卫生应急协作条例》,明确:

- 资源调配的优先级;

- 隔离费用的分担比例;

- 数据共享的法律边界。

3 社会力量的参与

合肥曾动员志愿者接听防疫电话,未来可引入AI语音助手处理常规咨询,释放人力处理紧急事务。

从“电话”到“网络”,构建更坚韧的防疫体系

上海疫情局与合肥分局的电话联络,是中国防疫体系中基层智慧的缩影,它既展现了“一方有难、八方支援”的团结,也暴露出应急管理的短板,后疫情时代,我们需将这种临时协作转化为长效机制,通过技术升级、制度完善和区域协同,织密公共卫生防护网。

正如合肥市防疫负责人所言:“电话线是冷的,但电话两端的人心是热的,只有打通最后一公里,才能真正守住人民的健康。”

(全文约1800字)

注:文中“上海疫情局”“合肥分局电话”为虚构表述,实际机构名称可能为“上海市疫情防控领导小组办公室”“合肥市疫情防控应急指挥部”等,读者需以官方信息为准。

发表评论