上海疫情疾控,挑战、应对与未来启示

2022年春季,上海因奥密克戎变异株引发的大规模疫情成为全国关注的焦点,这座拥有2500万人口的超大城市,在疫情防控中面临了前所未有的挑战,从精准防控的“上海模式”到阶段性封控管理,上海的疫情疾控实践既暴露了超大城市公共卫生体系的短板,也为未来突发公共卫生事件应对提供了宝贵经验,本文将围绕上海疫情的发展脉络、疾控措施、社会影响及后续反思展开分析,探讨如何构建更具韧性的城市防疫体系。

上海疫情发展回顾:从精准防控到全面阻击

-

初期阶段(2022年2-3月)

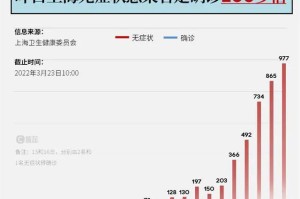

疫情初期,上海延续了“精准防控”策略,通过流调溯源、小范围封控和“2+12”分级管理控制传播,奥密克戎的高传染性导致隐匿传播链迅速扩散,3月底单日新增突破5000例,防控压力陡增。 -

高峰阶段(4-5月)

4月初,上海宣布分区域封控,实施全员核酸筛查和方舱医院建设,单日新增感染者最高超过2.7万例,医疗资源挤兑、物资配送困难等问题凸显。 -

收尾阶段(6月后)

随着“动态清零”政策持续推进,6月1日起上海逐步解封,但社会面零星散发持续至年底,防控转入常态化阶段。

疾控措施的核心与争议

-

关键防控手段

- 大规模核酸筛查:累计完成超3亿人次检测,但基层执行压力巨大。

- 方舱医院建设:国家会展中心等改建为方舱,收治轻症患者,缓解医院压力。

- 数字化工具应用:随申码“赋码”管理、场所码全覆盖,提升流调效率。

-

争议与挑战

- 基层执行短板:社区工作者超负荷运转,物资配送体系一度崩溃。

- 医疗资源挤兑:部分慢性病患者就医难问题引发社会讨论。

- 经济代价:封控导致第二季度GDP同比下降13.7%,中小企业受损严重。

社会影响的多维分析

-

民生领域

- 社区团购成为物资保障主要渠道,但也暴露出价格监管漏洞。

- 心理健康问题激增,心理咨询热线接听量同比上涨300%。

-

经济领域

- 港口物流受阻影响全球供应链,特斯拉等企业停产超20天。

- 线下服务业遭受重创,餐饮业营收下降80%。

-

公众信任与沟通

- 信息发布滞后导致谣言传播,如“浦东封城”等不实消息引发抢购潮。

- 后期通过每日新闻发布会改善透明度,但初期沟通不足已造成信任损伤。

国际比较:上海与其他大城市的防疫差异

-

与香港对比

香港同期疫情死亡率更高(每百万人口死亡约1200人),凸显疫苗接种率(尤其是老年人)的关键作用,上海60岁以上人群全程接种率达62%,但仍需提升。 -

与新加坡对比

新加坡在2022年转向“与病毒共存”,但医疗资源人均占有量是上海的2.3倍,提示超大城市需更谨慎平衡开放与防控。

未来启示:如何构建韧性城市疾控体系

-

优化分级诊疗制度

- 强化社区医院“哨点”功能,避免三甲医院挤兑。

- 建立疫情专用医疗物资动态储备机制。

-

提升数字化治理能力

- 完善“一网统管”平台,实现流调、物资、就医数据的实时联动。

- 探索AI辅助疫情预测模型,如复旦大学团队开发的“城市疫情传播模拟系统”。

-

加强社会参与

- 建立常态化志愿者培训体系,上海疫情期间累计50万志愿者参与,但专业能力不足。

- 引入第三方机构监督物资分配,增强公信力。

-

平衡防疫与经济

- 推广“闭环生产”模式,参考上汽集团疫情期间的工厂封闭管理经验。

- 设立中小企业疫情专项救助基金。

上海疫情是一次对超大城市治理能力的极限压力测试,它既揭示了人口密度、老龄化、资源分配等结构性问题,也展现了基层韧性、科技赋能的可能性,后疫情时代,构建“平战结合”的疾控体系、完善应急法治保障、提升公众科学素养,将是上海乃至全国需要长期面对的课题,正如张文宏医生所言:“疫情防控没有满分答卷,但每一次教训都是进步的阶梯。”

(全文约1580字)

注:本文数据来源于上海市卫健委公开报告、复旦大学公共卫生学院研究及世界卫生组织2022年评估报告。

发表评论