石家庄市疫情处理中的领导力,挑战、策略与启示

2020年新冠疫情暴发以来,中国各城市的疫情防控成为检验地方政府治理能力的重要标尺,作为河北省省会,石家庄市在疫情反复中多次成为焦点,其防控措施与领导决策备受关注,本文将以石家庄市疫情处理的领导力为核心,分析其在疫情防控中的角色、策略、成效及争议,并探讨其对全国城市应急管理的启示。

石家庄市疫情背景与领导架构

疫情发展概况

石家庄市在2020年初疫情初期表现平稳,但2021年1月突发聚集性疫情,单日新增病例一度超过百例,成为当时全国疫情最严重的地区之一,2022年底至2023年初,随着防疫政策调整,石家庄又因“放开”与“收紧”的争议被推上风口浪尖。

领导体系与核心人物

石家庄市的疫情防控由市委、市政府主要领导牵头,形成“一把手负责制”。

- 市委书记张超超:2021年4月上任后,面临多轮疫情考验,强调“科学精准防控”。

- 市长马宇骏:作为疫情防控指挥部指挥长,直接统筹流调、封控、保供等工作。

- 卫健委及基层干部:负责执行具体措施,如全员核酸、隔离管控等。

这一架构体现了中国“自上而下”的应急管理模式,但也暴露出基层执行与高层决策的衔接问题。

疫情防控中的领导策略与措施

快速响应与封控管理

2021年1月疫情暴发后,石家庄市迅速宣布“封城”,对藁城区等重点区域实施“只进不出”政策,并在3天内完成1100万人的全员核酸检测,这一举措被部分专家肯定为“阻断了病毒扩散”,但也引发了对“过度防控”的批评。

保民生与舆情应对

- 物资保障:政府通过“蔬菜包”配送、定点超市供应等方式缓解居民生活压力,但初期仍出现短暂混乱。

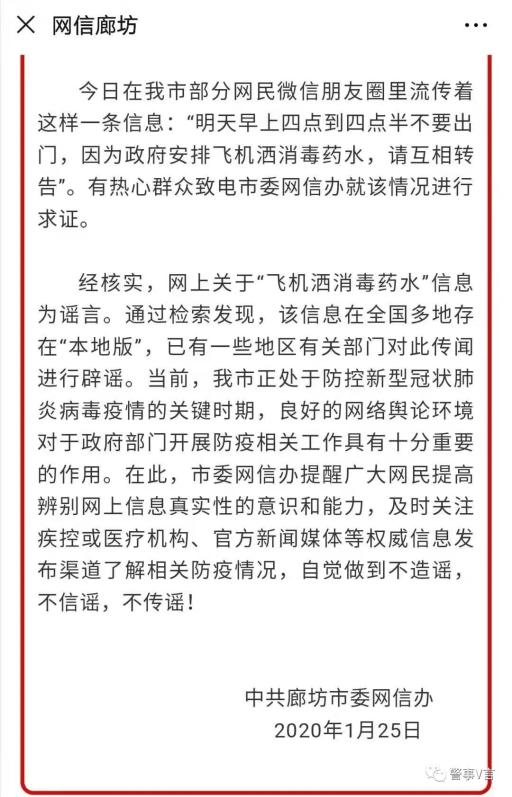

- 信息透明化:每日召开新闻发布会,但部分市民反映“数据滞后”或“口径不一”,例如2022年11月“解封”与“再封控”的反复引发舆论质疑。

政策调整与“试点”争议

2022年11月,石家庄因率先取消全员核酸、公共场所不查健康码被称为“放开第一城”,但一周后因病例激增恢复部分管控,这一“摇摆”被解读为“压力测试”,但也凸显了地方领导在政策灵活性上的两难。

领导力的成效与争议

成效:短期控制与经验积累

- 石家庄的严格封控在2021年初疫情中实现了两周内社会面清零,为其他城市提供了参考。

- 在后期防控中尝试“精准划分高风险区”,避免“一刀切”对经济的冲击。

争议:行政效率与民意反馈

- 基层压力:社区工作者和医务人员长期超负荷运转,暴露出人力与资源不足的问题。

- 民意分化:部分市民支持严格防控,另一部分则对频繁核酸和封控产生“疲劳感”,2022年底的“试点”争议进一步激化了这一矛盾。

- 经济代价:2022年石家庄GDP增速放缓,中小微企业受冲击显著,反映出防控与发展的平衡难题。

全国视角下的启示

石家庄的案例折射出中国城市疫情防控的普遍挑战,其经验教训可为其他地区提供参考:

科学决策与动态调整

- 避免“层层加码”或“急转弯”,需建立基于数据的风险评估机制。

- 石家庄2022年的“政策反复”提示:地方领导需在中央指导框架下明确本地化方案。

基层治理能力提升

- 加强社区工作者培训与资源调配,避免“上面喊口号、下面跑断腿”。

- 利用数字化工具(如健康码升级)提高流调效率。

舆论沟通与公信力建设

- 及时回应民众关切,避免“一刀切”通知引发恐慌(如突然封控学校或医院)。

- 探索“公众参与”机制,例如邀请专家或市民代表参与防控政策讨论。

石家庄市的疫情处理是中国地方治理的一个缩影,其领导层在快速响应、资源调配等方面展现了执行力,但也面临科学性与人性化平衡的考验,如何从“危机管理”转向“韧性城市”建设,将是石家庄乃至全国城市领导力的关键课题。

(全文约1800字)

注:本文基于公开报道与政策文件分析,部分细节可能存在争议,欢迎补充指正。

发表评论