浙江省14+7+7疫情防控政策解析,科学精准防线的构建与实践

在全球疫情反复波动的背景下,中国各地根据实际情况不断优化防控措施,浙江省作为经济大省和对外开放前沿,始终以“动态清零”为目标,结合本地特点推行了“14+7+7”健康管理政策,这一政策不仅体现了科学防控的精准性,也为全国提供了可借鉴的实践经验,本文将深入解读该政策的内涵、实施背景、具体措施及社会影响,探讨其如何筑牢疫情防控的“浙江防线”。

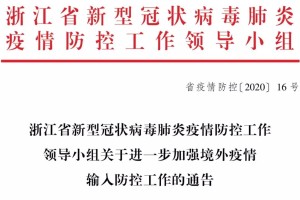

“14+7+7”政策的内涵与制定背景

政策定义

“14+7+7”是浙江省针对入境人员和中高风险地区来浙人员实施的健康管理措施:

- 14天集中隔离:在指定场所接受医学观察,期间进行多次核酸检测。

- 7天居家健康观察:解除集中隔离后,转入社区管理,限制活动范围。

- 7天日常健康监测:可自由活动,但需定期报告健康状况并避免聚集。

制定背景

浙江省作为外贸和制造业重镇,年入境人员超百万,且省内拥有宁波舟山港等国际枢纽,外防输入压力巨大,2021年以来,德尔塔、奥密克戎等变异毒株传播力增强,传统“14+7”模式出现漏洞,某入境人员在14天隔离后仍引发本土疫情,为此,浙江通过延长监测期至28天(14+7+7),进一步降低潜伏期风险。

政策实施的科学依据与精准性

病毒潜伏期研究支撑

研究表明,奥密克戎毒株平均潜伏期缩短至3-4天,但个别病例潜伏期可达14天以上,加码“+7+7”能覆盖99%以上的潜在感染者,尤其是针对“长潜伏期”或“复阳”病例。

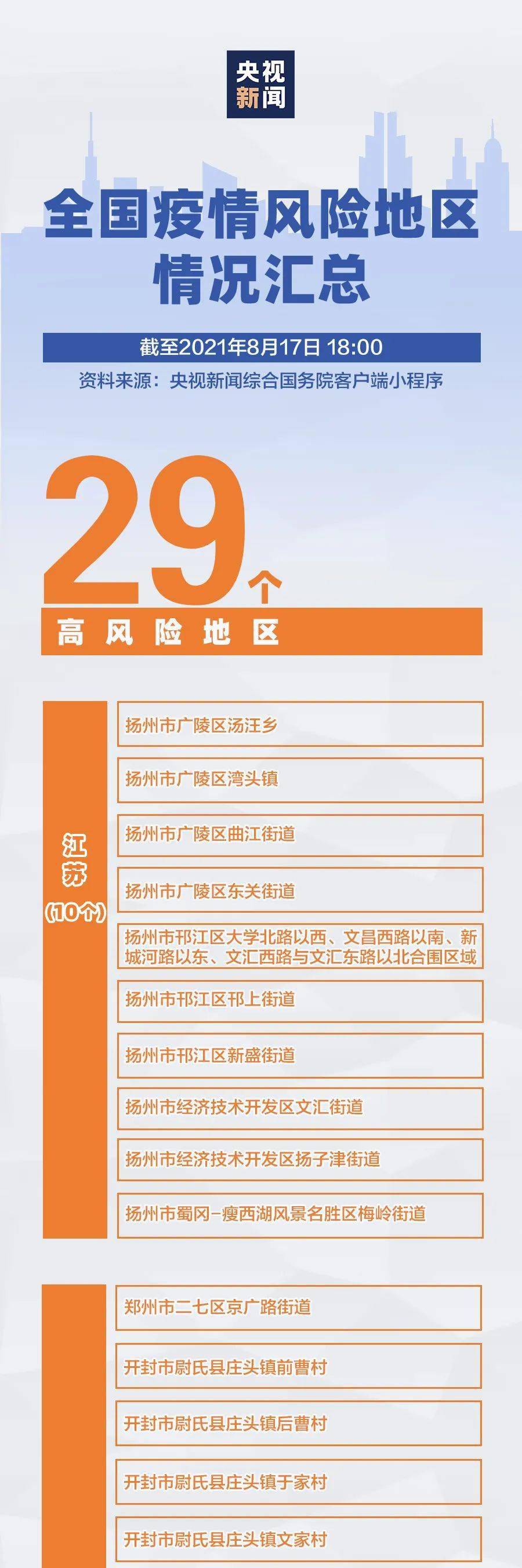

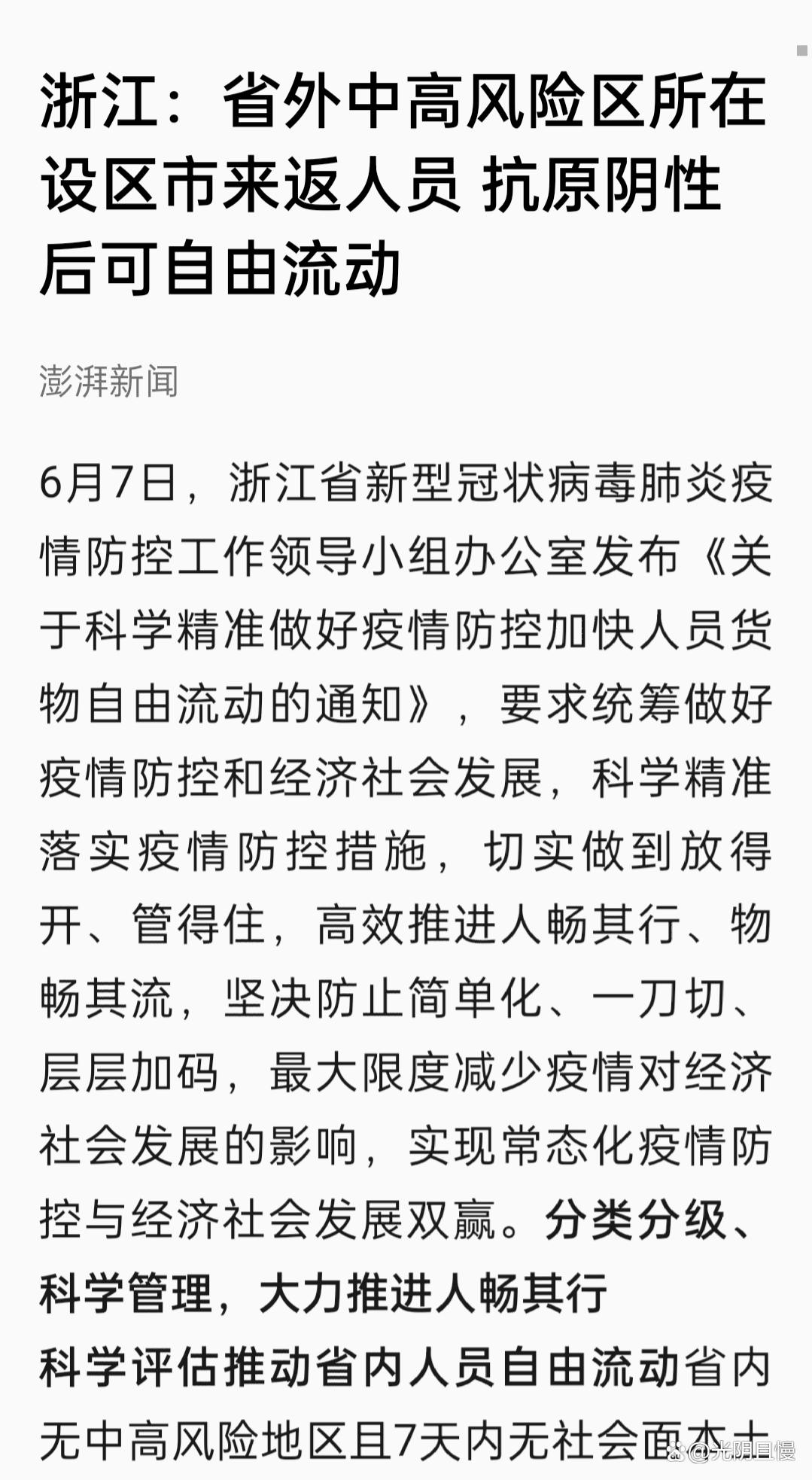

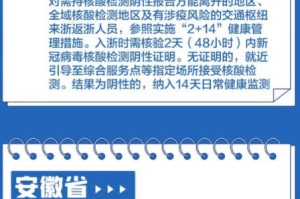

分级分类管理

政策并非“一刀切”:

- 对完成全程疫苗接种且核酸阴性者,可缩短集中隔离时间;

- 居家观察期间安装智能门磁,实现“人防+技防”结合;

- 日常监测阶段通过“健康码”赋码管理,确保可追溯。

数据驱动的动态调整

浙江依托“浙政钉”“浙里办”等数字化平台,实时分析隔离人员健康数据,2022年3月,杭州某区发现居家观察期异常病例后,立即升级该街道为中风险,并启动全员核酸,5天内控制传播链。

政策落地的关键措施与成效

全链条闭环管理

- 入境环节:机场、港口设置专用通道,闭环转运至隔离点。

- 社区管控:建立“1+3+N”网格小组(1名社工+3名志愿者+N个物业人员),保障生活物资配送。

- 应急处置:每个区县储备至少1000间隔离房间,确保“应隔尽隔”。

典型案例分析

2022年1月,宁波北仑区发生德尔塔疫情,通过“14+7+7”快速锁定某船厂输入病例,7天内完成3轮全员核酸,未外溢至其他地市。

经济社会平衡

政策实施后,浙江2022年一季度外贸进出口增长24.4%,证明防控未影响经济活力,杭州亚运会筹备期间,该政策更成为保障国际赛事安全的基石。

社会反馈与优化方向

公众理解与争议

部分归国人员反映“28天管理期过长”,尤其对商务人士造成不便,对此,浙江试点“7天集中+7天居家”替代方案(需满足疫苗接种等条件)。

基层执行难点

社区工作者压力大,个别地区出现“居家观察人员私自外出”事件,未来需加强AI监控、电子围栏等技术应用。

专家建议

浙江省疾控中心专家指出:“未来可探索‘10+7+7’模式,结合抗原自测提高效率,但需以病毒变异趋势为前提。”

对其他地区的启示

- 分层管理:根据风险等级差异化施策,避免资源浪费。

- 科技赋能:利用大数据减少人工成本,如上海“随申码”与浙江健康码互认。

- 柔性服务:在严格防控中体现人文关怀,如为隔离人员提供心理疏导。

浙江省“14+7+7”政策是平衡安全与发展的创新实践,其核心在于以科学为依据、以数据为支撑、以人性化为补充,随着疫情演变,浙江将继续优化措施,为全国疫情防控贡献“智慧方案”,正如省卫健委负责人所言:“防控不是目的,而是为了护航每一个人的正常生活。”

(全文约1500字)

注:本文数据截至2022年9月,后续政策调整请以官方发布为准。

发表评论