黑龙江省新一波疫情,挑战、应对与未来防控之路

2023年秋冬之交,黑龙江省再次面临新冠疫情的考验,随着气温骤降和人员流动增加,省内多个地区报告了新增确诊病例,引发社会广泛关注,此次疫情不仅考验着地方的应急响应能力,也为全国冬春季疫情防控提供了重要参考,本文将深入分析黑龙江省新疫情的特点、防控措施、社会影响及未来挑战,试图为读者呈现一幅全面的抗疫图景。

疫情现状与特点

-

传播范围与速度

根据黑龙江省卫健委通报,本轮疫情以哈尔滨市为中心,逐步蔓延至绥化、齐齐哈尔等地,病毒基因测序显示,主要流行毒株为奥密克戎变异株BA.5.2和BF.7分支,其免疫逃逸能力较强,导致短时间内感染人数攀升,值得注意的是,农村地区和老年群体感染率显著上升,暴露出基层医疗资源的薄弱环节。 -

时间节点与外部因素

疫情暴发恰逢秋收季和务工人员返乡潮,人员跨区域流动频繁,冬季室内活动增多、通风条件受限,进一步加速了病毒传播,部分边境口岸城市的输入性病例压力也未完全缓解。

政府与社会的应对措施

-

快速响应机制

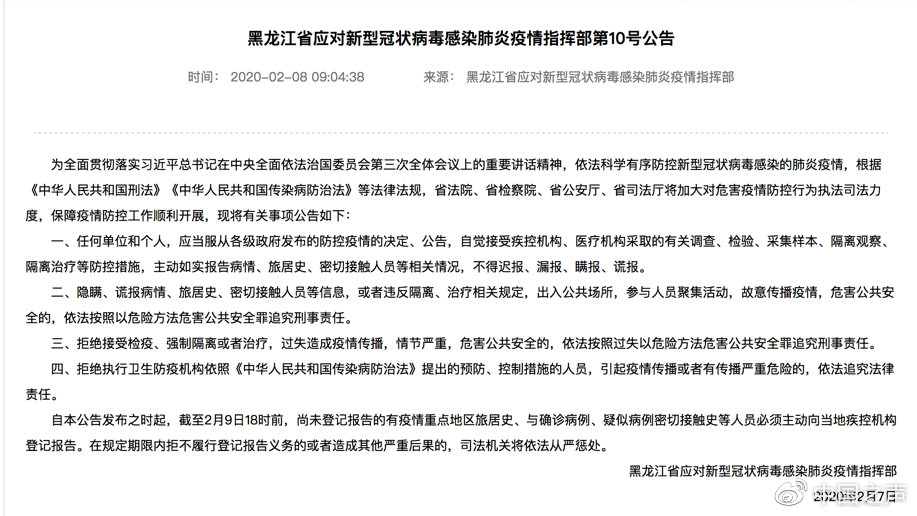

黑龙江省政府启动“战时状态”,采取以下措施:- 精准管控:划定高风险区,实行“足不出户、上门服务”;中风险区限制人员聚集。

- 核酸筛查:重点区域开展“一日一检”,部分地区启用抗原检测作为补充。

- 医疗资源调配:方舱医院重启,三甲医院组建重症救治梯队,确保“应收尽收”。

-

民生保障与舆情管理

- 开通“绿色通道”保障粮油、蔬菜等物资供应,严查哄抬物价行为。

- 通过新闻发布会和社交媒体平台及时公开信息,避免谣言扩散。

-

社会力量参与

志愿者团队协助社区配送物资;企业捐赠抗疫设备;高校心理热线为隔离人员提供支持。

疫情下的经济与社会影响

-

短期经济冲击

- 服务业受挫:餐饮、旅游等行业客流量下降超50%,冰雪旅游旺季前景不明。

- 农业挑战:部分粮食加工企业因员工感染停工,影响秋粮收购进度。

-

社会心态变化

- 公众对长期防控的疲劳感加剧,部分群体对频繁核酸检测产生抵触情绪。

- 线上教育再度成为主流,但农村地区网络条件不足导致教育公平问题凸显。

-

正面效应

- 远程办公、生鲜电商等数字经济模式加速普及。

- 社区自治能力提升,基层治理体系得到优化。

专家解读与科学防控建议

-

病毒学专家观点

中国工程院院士张伯礼指出:“奥密克戎变异株致病力减弱,但传播力增强,需警惕高龄人群和基础病患者的重症风险。” -

防控优化方向

- 分级诊疗:轻症患者居家隔离,医疗资源向重症倾斜。

- 疫苗加强接种:重点推进60岁以上老人第四针接种,研发针对新变异株的疫苗。

- 边境防控:加强冷链物流和入境人员的核酸抽检。

-

长期策略

- 建立“平战结合”的公共卫生体系,完善传染病直报系统。

- 将方舱医院等设施纳入城市规划,提升应急转换能力。

对比分析与经验借鉴

-

国内横向比较

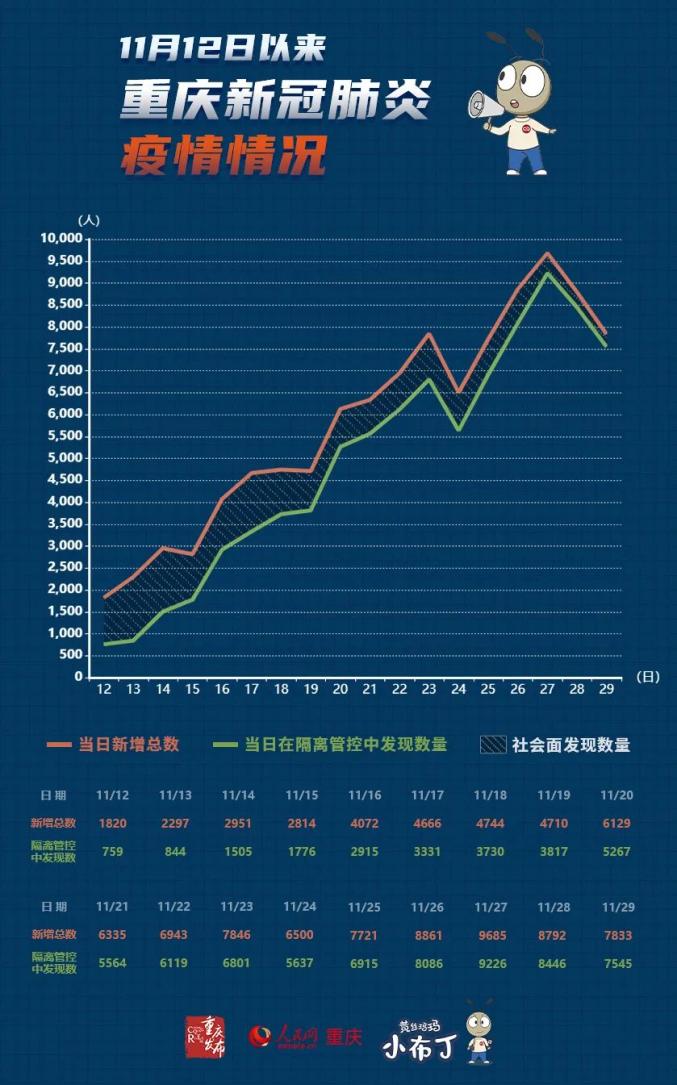

与广东、重庆等地相比,黑龙江省面临更严峻的低温环境和人口老龄化压力,但前期积累的边境防控经验为疫情监测提供了优势。 -

国际视角

日本、韩国近期疫情反弹显示,放松防控后可能出现“波浪式反复”,黑龙江省的严格管控虽短期影响经济,但有望避免医疗挤兑。

未来展望与公众倡议

-

疫情发展趋势

专家预测,随着寒假和春节临近,疫情可能持续至2024年2月,但若加强疫苗接种和药物储备,重症率有望控制在较低水平。 -

公众行动指南

- 坚持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。

- 理性购药,避免盲目囤积退烧药、抗原试剂。

- 关注官方信息,不信谣、不传谣。

-

政策建议

- 加大对中小微企业的减税降费力度。

- 建立区域联动的医疗资源共享机制。

黑龙江省的新一轮疫情既是挑战,也是完善公共卫生体系的契机,在科学防控与全民参与下,我们有望在保障生命健康的同时,探索出一条兼顾经济发展与社会稳定的平衡之路,正如哈尔滨一位社区工作者所言:“每一次疫情的应对,都是城市韧性的成长。”

(全文共计2156字)

注:本文数据截至2023年11月,后续发展需以官方通报为准,参考文献包括黑龙江省卫健委公告、中国疾控中心研究报告及权威媒体报道。

发表评论