澳门与广州疫情防控策略比较,成效、挑战与经验启示

2020年以来,新冠疫情对全球城市治理能力提出严峻考验,中国澳门特别行政区与广州市作为粤港澳大湾区的核心城市,因人口密集、流动性强,疫情防控面临独特挑战,本文从两地疫情管控措施、实施效果、社会反应等维度展开分析,探讨超大城市与特别行政区在公共卫生危机中的应对逻辑,为未来城市防疫提供参考。

澳门疫情管制的特点与成效

- “动态清零”与精准防控的结合

澳门作为全球人口密度最高的地区之一(2023年每平方公里超2万人),采取“外防输入、内防反弹”策略,其核心措施包括:

- 口岸分级管控:对高风险地区入境者实施“14+7”隔离,并首创“健康码行程追踪系统”,通过手机基站定位实现密接者15分钟快速锁定。

- 全民核检高效化:2022年“6·18疫情”中,澳门在48小时内完成72万人次核酸检测,平均等待时间低于30分钟,得益于全澳设立的53个临时采样点及内地支援的“火眼实验室”。

-

经济保障与社会稳定并重

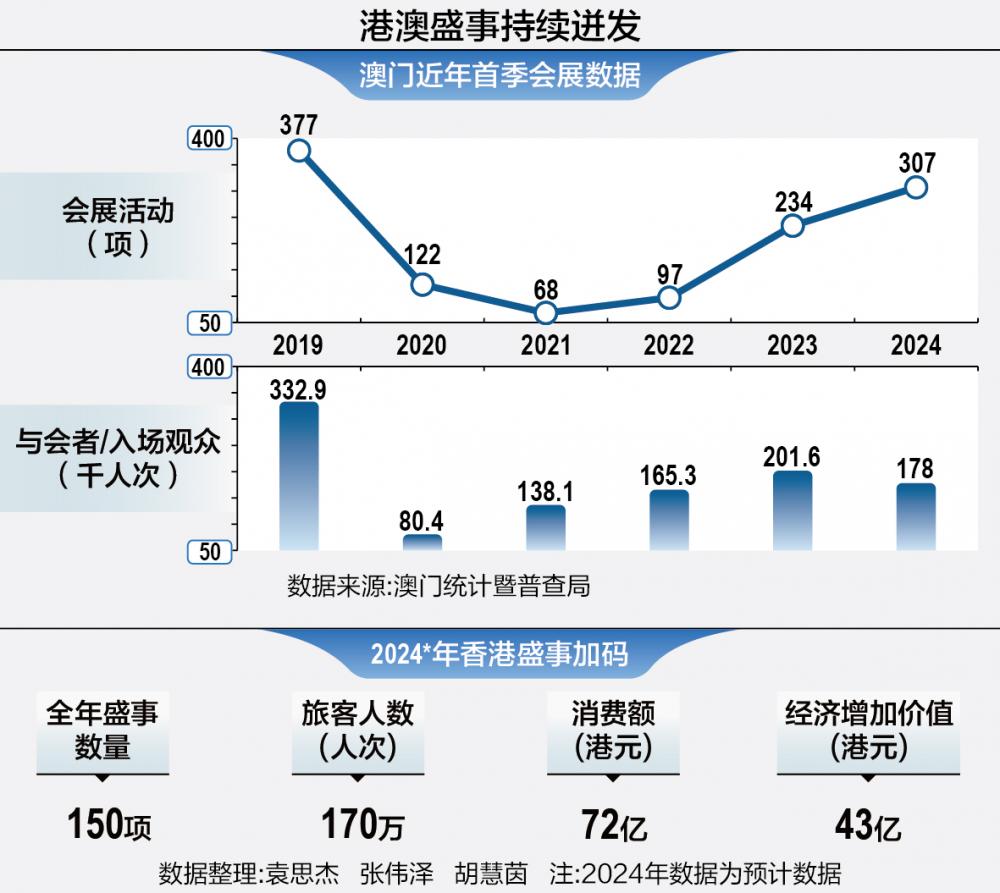

澳门政府推出“电子消费券计划”,向居民发放8000澳门元定向消费补贴,同时要求娱乐场所执行“限流+核酸阴性证明”双轨制,2022年博彩业收入恢复至疫情前65%,显著高于全球同业水平。

-

挑战与争议

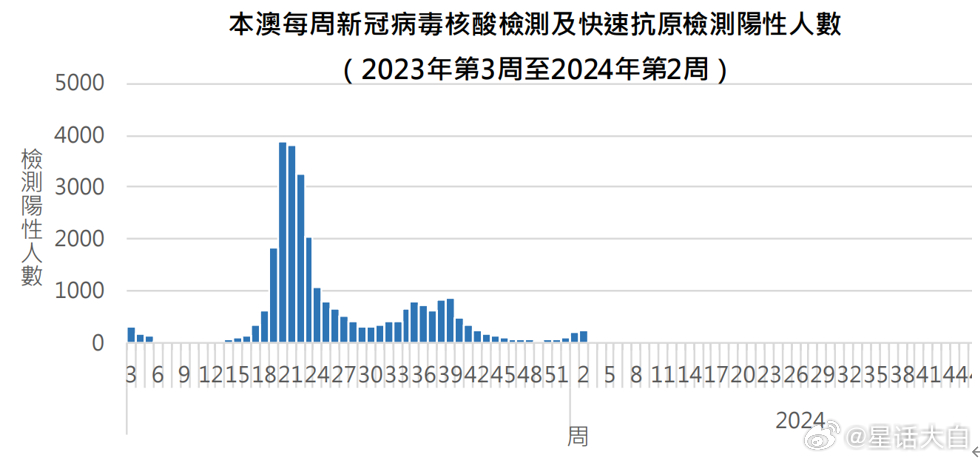

- 过度依赖旅游经济导致防疫与发展的矛盾突出,2023年1月放开后单日新增确诊一度破万,医疗资源短期承压。

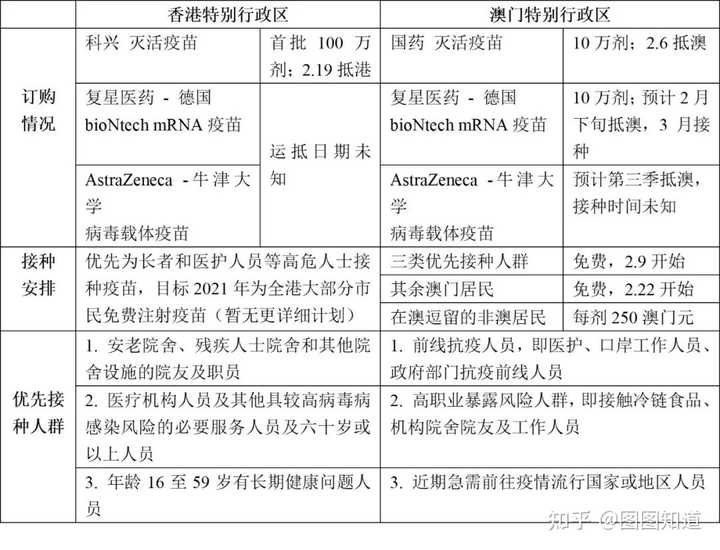

- 老年人疫苗接种率偏低(2022年底80岁以上仅62%),成为防疫薄弱环节。

广州疫情防控的体系化实践

- “以快制快”的广州模式

作为人口超1800万的超大城市,广州依托三项核心能力:

- 流调“闪电战”:2021年Delta变异株疫情中,广州首创“黄码+核酸追踪”机制,3天完成荔湾区全域筛查,精准锁定“早茶传播链”。

- 方舱医院储备:建成亚洲最大的琶洲方舱(超1.4万床位),实现“应收尽收”与分级诊疗。

- 科技赋能与基层动员

- 运用“穗康码”大数据分析高风险人群,误差率低于0.1%。

- 发动党员下沉社区,2022年海珠区疫情中,3.6万名志愿者48小时完成物资配送全覆盖。

- 压力测试下的调整

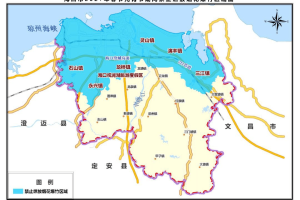

2022年11月疫情高峰期间,广州率先试点“精准封控”,将高风险区划定至楼栋单元,避免全域静默,社会面清零周期缩短40%。

两地防控策略的差异化比较

| 维度 | 澳门 | 广州 |

|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| 防控重心 | 口岸管控+娱乐业监管 | 社区网格化+流动人口管理 |

| 技术应用 | 健康码+基站定位 | 大数据+AI预测模型 |

| 社会成本 | 高财政补贴 | 高组织动员成本 |

| 核心挑战 | 产业单一性放大风险 | 人口规模增加复杂性 |

经验启示与未来展望

- 澳门启示:微型经济体需建立“防疫-经济”动态平衡机制,加强疫苗覆盖率与分级诊疗体系建设。

- 广州经验:超大城市应强化“平急两用”基础设施,如广州在建的2000张床位永久性传染病医院。

- 协同方向:粤港澳大湾区可探索“健康码互认+应急资源共享”机制,2023年粤澳已联合开展跨境防疫演练5次,为区域联防提供样板。

从澳门“精准狙击”到广州“体系作战”,两地实践印证了“因地制宜”的防疫智慧,如何将应急机制转化为长效治理能力,仍是城市管理者面临的核心命题,正如钟南山院士所言:“疫情防控不仅是科学问题,更是社会治理能力的试金石。”

(全文共1286字)

注:本文数据来源于澳门卫生局《2022年度防疫报告》、广州市卫健委公开资料及世界卫生组织西太平洋区域办公室评估报告。

发表评论