北京台湾人多吗?解析台湾同胞在京生活现状

北京作为中国的首都和政治、文化中心,一直以来都是吸引全国各地乃至全球人才的热土,在这座国际化大都市中,来自台湾的同胞也构成了一个独特而重要的群体,近年来,随着两岸交流的不断深入,越来越多的台湾同胞选择来到北京工作、学习和生活,北京的台湾人到底有多少?他们在北京的生活状况如何?又面临着哪些机遇与挑战?本文将围绕这些问题展开深入探讨,通过详实的数据和生动的案例,为读者呈现台湾同胞在京生活的真实图景。

北京台湾人口数量统计

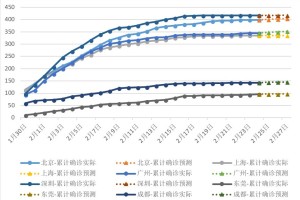

关于北京台湾人口的具体数量,由于统计口径和来源不同,存在一定差异,根据北京市台办的最新数据显示,截至2022年底,在京常住台湾同胞约2.5万人,这一数字较十年前增长了约40%,如果加上短期工作、学习和旅游的台湾同胞,高峰时期在京台湾人口可达3-4万人。

从分布区域来看,朝阳区、海淀区和东城区是台湾同胞最为集中的区域,朝阳区尤其是CBD商圈和望京地区,因国际化程度高、外企集中,吸引了大量台湾商务人士和高管;海淀区则因高校云集,成为台湾学生和学者的主要聚集地;东城区则因其深厚的文化底蕴和便利的生活设施,受到不少台湾文化界人士和长期定居者的青睐。

从年龄结构分析,在京台湾同胞呈现"两头小、中间大"的特点,25-45岁的青壮年群体占比超过60%,主要是在京工作的专业人士和企业管理者;18-25岁的青年群体约占20%,多为在京高校就读的学生;45岁以上的中老年群体相对较少,主要是早期来京发展并已定居的台湾同胞及其家属。

从职业构成看,台湾同胞在京从事的行业十分广泛,企业高管和专业技术人员占比约35%,主要分布在金融、科技、咨询等领域;教育文化工作者约占20%,包括高校教师、艺术家、媒体从业者等;创业者和中小企业主约占15%;学生群体约占25%;其余为自由职业者和其他行业从业者。

台湾同胞在北京的生活状况

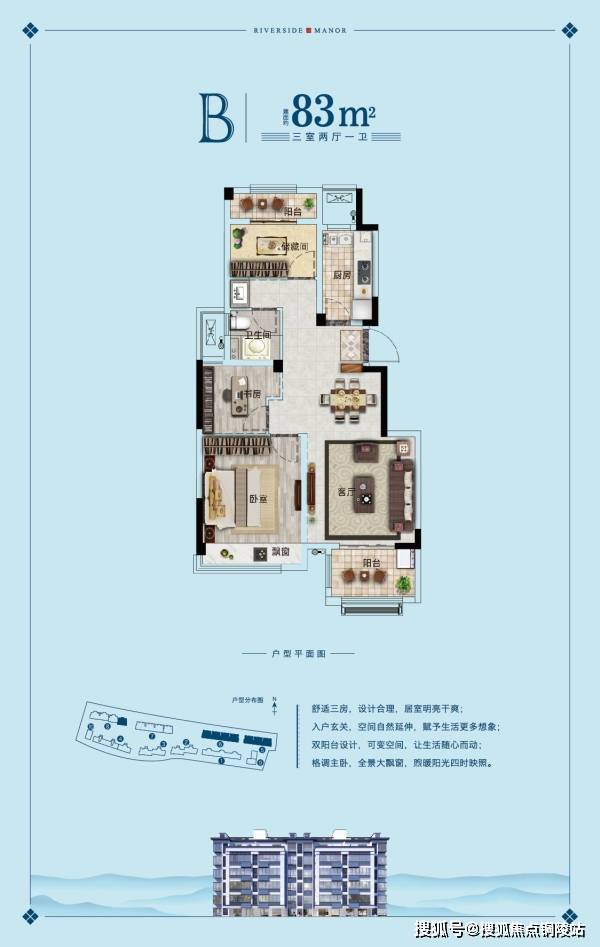

住房是台湾同胞在京生活的首要考虑,约40%的台湾同胞选择租房居住,主要集中在朝阳区的涉外公寓和高端社区,月租金普遍在8000-20000元人民币不等;30%左右由所在企业提供住房补贴或安排住宿;另有约20%的长期定居者已在北京购置房产,主要集中在顺义、朝阳等区域的国际社区。

在子女教育方面,台湾同胞家庭有多种选择,约45%的家长选择将子女送入国际学校,如北京顺义国际学校、京西学校等;30%选择台商学校或双语学校;另有25%的家长尝试让子女进入北京的公立学校就读,尤其是那些计划长期在京发展的家庭,教育选择往往反映了家庭对未来的规划,选择国际学校的家庭多保持较强的流动性,而选择公立学校的家庭则通常有更明确的大陆发展计划。

日常生活方面,北京的台湾同胞已经形成了自己的社交圈子和生活方式,望京和五道口地区集中了许多台湾风味的餐厅和咖啡馆,成为台湾同胞聚会的重要场所,周末,他们可能前往蓝色港湾或三里屯购物,也可能组织郊游或参加各种文化交流活动,随着两岸交流的深入,越来越多的台湾同胞开始融入本地生活,学习使用大陆的移动支付、外卖平台等数字化服务。

在医疗保健方面,约60%的台湾同胞选择北京的涉外医疗机构或高端私立医院,如和睦家医院、国际医疗中心等;30%使用企业提供的商业医疗保险在公立医院特需门诊就诊;仅有10%左右完全依赖北京的公立医疗体系,不少台湾同胞反映,北京的医疗资源丰富,但就医流程和文化差异仍需要时间适应。

台湾同胞在京发展的机遇与挑战

北京为台湾同胞提供了广阔的发展空间和机遇,在就业方面,随着大陆经济的持续发展和产业升级,高科技、金融、文化创意等领域对台湾高端人才的需求日益增长,许多台湾专业人士凭借其国际视野和双语优势,在跨国公司、大陆企业和创业项目中找到了发展机会,特别是在集成电路、生物医药等高科技领域,台湾同胞的专业技能备受青睐。

创业环境方面,北京优越的创新生态和庞大的市场吸引了不少台湾青年创业者,中关村创业大街、798艺术区等地经常能看到台湾创业团队的身影,北京市还专门出台了支持台湾青年在京创业的政策,包括办公场地补贴、融资支持、法律咨询等,据统计,过去五年间,台湾同胞在京创办的企业数量年均增长15%以上,主要集中在文化创意、餐饮服务和科技创新领域。

文化交流是台湾同胞参与度最高的领域之一,北京的博物馆、剧院、艺术区等文化场所经常举办两岸文化交流活动,台湾艺术家、作家、电影人的作品越来越受到北京观众的欢迎,不少台湾文化从业者表示,北京深厚的文化底蕴和活跃的文化市场为他们提供了难得的创作灵感和展示平台。

台湾同胞在京发展也面临一些挑战,文化差异是最常被提及的问题之一,包括工作节奏、沟通方式、价值观念等方面的不同,一位在京工作五年的台湾工程师表示:"大陆的工作节奏更快,决策过程更直接,初期确实需要时间适应。"部分台湾同胞对大陆的社会管理制度、网络环境等也需要一个了解和适应的过程。

职业发展方面,虽然机会众多,但竞争也十分激烈,随着大陆本土人才的快速成长,台湾同胞的专业优势正在相对减弱,如何在保持自身特色的同时,更好地融入当地职场环境,是许多台湾职场人思考的问题,一位金融行业的台湾高管建议:"要放下'外来者'心态,深入了解大陆市场特点和企业文化,才能获得长远发展。"

家庭因素也是影响台湾同胞在京生活的重要变量,子女教育、老人赡养、配偶工作等问题常常需要全盘考虑,不少家庭选择"两岸双栖"的生活方式,但这也会带来较高的生活成本和情感付出,如何平衡事业与家庭,成为许多台湾同胞面临的现实挑战。

两岸交流活动与社会融入

北京作为两岸交流的重要平台,每年举办大量形式多样的交流活动,教育交流是最活跃的领域之一,北京大学、清华大学等高校与台湾多所大学建立了稳定的合作关系,包括学生交换、联合研究、学术会议等,据统计,2022年北京高校接收的台湾交换生和学位生超过2000人,较十年前增长了三倍。

青年交流活动尤其丰富多彩,北京市台办、共青团等单位定期组织"台湾青年北京行""两岸青年文化论坛"等活动,为台湾青年提供了解北京、结交朋友的平台,许多参加过这些活动的台湾青年表示,通过实地参访和交流,他们对大陆的认识更加全面和立体。

文化领域的交流同样活跃,北京的故宫、国家博物馆等文化机构经常与台湾同行合作举办展览;两岸电影展、图书展、艺术节等活动为台湾文化工作者提供了展示才华的舞台,一位多次参加两岸戏剧交流的台湾导演表示:"北京的观众很专业,市场很大,在这里演出既能获得艺术上的认可,也能拓展职业发展的空间。"

在促进社会融入方面,北京市采取了一系列有效措施,各区台办定期组织政策宣讲会和生活辅导,帮助台湾同胞了解大陆的法律法规和公共服务;一些社区开设了专门的咨询服务站,协助台湾同胞解决居住证办理、子女入学等实际问题;台商协会和同乡会等组织也发挥着桥梁作用,帮助新来的台湾同胞尽快适应北京生活。

值得注意的是,台湾同胞的社会融入呈现多元化趋势,一部分人保持较为紧密的台湾朋友圈和生活方式;另一部分人则积极融入本地社会,参与社区活动,结交大陆朋友,这种多元选择反映了两岸交流的深度和广度,也体现了北京这座城市的包容性。

政策支持与服务保障

近年来,大陆各级政府出台了一系列惠及台湾同胞的政策措施,北京作为首都,在政策落实和服务保障方面走在前列,在就业创业方面,北京市明确将台湾同胞纳入当地就业创业政策覆盖范围,可同等享受创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策,海淀、朝阳等区还设立了台湾青年创业基地,提供办公空间、法律咨询、市场对接等全方位服务。

在教育领域,台湾学生可凭台湾居民居住证在京接受义务教育,报考高中和大学享受与大陆学生同等待遇,北京市多所中小学开设了针对台湾学生的适应性课程,帮助他们更好地融入校园生活,高等教育阶段,台湾学生可申请各类奖学金,部分高校还设立了专门的台湾学生辅导机制。

社会保障方面,台湾同胞可凭居住证参加北京市城乡居民基本医疗保险和社会养老保险,享受与北京市民同等的社保待遇,在住房方面,符合条件台湾同胞可申请共有产权住房和租赁住房,一些区还为台湾高层次人才提供人才公寓等住房支持。

法律权益保障不断完善,北京市设立了涉台法律服务工作站,为台湾同胞提供法律咨询和援助;法院系统建立了涉台案件专业化审理机制,保障台湾同胞的合法权益,一位在京经营多年的台商表示:"这些年明显感觉到法律环境越来越透明,我们的合法权益得到了很好保护。"

证件便利化是另一项重要进步,台湾居民居住证的推广使用,让台湾同胞在交通出行、金融业务、网上购物等方面享受到了实实在在的便利,一位在北京大学就读的台湾学生说:"有了居住证,坐高铁可以直接刷卡进站,网购也不再有限制,生活方便多了。"

通过对在京台湾同胞数量和生活状况的分析,我们可以看到,北京作为国际化大都市,正吸引着越来越多的台湾同胞前来发展,目前约2.5万的常住台湾人口,构成了一个活跃而多元的社群,他们在各个领域为北京的发展贡献力量,同时也从这座城市的发展中获益。

两岸交流的深化为台湾同胞在京发展创造了良好环境,从政策支持到社会融入,从就业创业到生活便利,各方面的条件都在不断改善,尽管仍面临一些适应和挑战,但大多数在京台湾同胞对未来持乐观态度,一位在京十年的台湾企业家的话颇具代表性:"北京是一个充满机会的城市,只要你愿意拥抱变化,这里可以成就梦想。"

展望未来,随着大陆经济的持续发展和两岸融合的深入推进,预计会有更多台湾同胞选择来京发展,特别是在高科技、文化创意、现代服务等领域,台湾专业人士将找到更广阔的空间,第二代、第三代在京台湾同胞的成长,也将为这个群体带来新的特点和活力。

对于有意来京发展的台湾同胞,建议做好充分准备:了解大陆政策法规和市场环境,保持开放心态,积极融入当地社会,北京市相关部门也应继续完善服务体系,为台湾同胞在京学习、工作、生活提供更多便利,让北京真正成为台湾同胞"愿意来、留得住、发展好"的共同家园。

在这个充满机遇与挑战的时代,台湾同胞在北京的故事还将继续书写,两岸同胞携手并进,必将共同开创更加美好的未来。

发表评论