武汉确诊病例进京引关注,疫情防控常态化下的挑战与应对

一则“武汉确诊病例曾前往北京”的消息引发社会广泛关注,在疫情防控常态化的背景下,此类事件再次敲响警钟:如何平衡人员流动与防疫安全?跨区域传播风险如何防范?本文将围绕这一事件展开分析,探讨其背后的防控难点、公众反应及未来应对策略。

事件回顾:武汉确诊病例的北京行程轨迹

-

病例发现与溯源

据公开通报,该病例为武汉市某区居民,在常态化核酸检测中结果异常,复核后确诊为无症状感染者,流调显示,其于发病前一周曾乘坐高铁前往北京,并在朝阳区、海淀区等地活动,涉及商场、餐厅等公共场所。 -

快速响应措施

北京市疾控中心接到协查通报后,立即启动应急机制,对相关密接者进行隔离管控,并公布涉疫场所清单,武汉方面同步排查同车厢乘客及本地接触者,两地联动防控机制发挥作用。

跨区域传播风险:疫情防控的“薄弱环节”

-

交通枢纽的防控压力

高铁、飞机等现代交通工具缩短了城市间的时空距离,但也增加了病毒扩散风险,此次病例途经的武汉站、北京西站均为客流量巨大的枢纽站,即使有健康码核验,仍可能存在“时间差”漏洞(如潜伏期未检出)。 -

区域间防疫标准差异

不同城市对风险地区的界定、核酸检测频次要求存在差异,武汉当时未列为中高风险区,但病例携带的病毒可能为奥密克戎新亚型,传播力更强,导致输入地防控被动。

-

公共场所的隐匿传播

病例在京期间曾到访人流密集场所,部分场所存在扫码登记不严格、室内口罩佩戴不规范等问题,凸显常态化防控中的执行漏洞。

公众反应与舆论焦点

-

对“零容忍”政策的再讨论

部分网友质疑:“为何仍有病例外溢?”专家解释称,病毒变异和潜伏期特性使得“动态清零”难度加大,需接受零星病例存在的可能性,关键在快速处置。 -

隐私保护与信息公开的平衡

病例行程轨迹公布后,其个人信息遭部分网民传播,引发对“流调隐私权”的争议,法律人士呼吁,公众应聚焦防疫本身,而非对感染者进行道德审判。 -

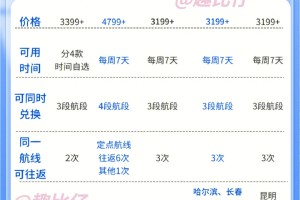

对“五一”“国庆”出行的担忧

事件正值长假前夕,不少民众担忧跨省旅行受限,旅游行业人士表示,需通过精准防控(如“熔断机制”)减少对经济的影响。

专家解读:如何堵住跨区域防疫漏洞?

-

强化“落地检”与多点预警

中国疾控中心专家建议,跨省流动人员应落实“三天两检”,并推广“核酸结果互认”机制,避免重复检测导致的资源浪费。 -

升级交通枢纽防控技术

在火车站试点“智能测温+空气消杀”系统,通过大数据预判高风险人群,减少人工核验疏漏。 -

完善区域协同机制

建立跨省流调信息共享平台,确保病例轨迹第一时间同步至相关省市,缩短响应时间,此次武汉与北京的快速联动即为正面案例。

历史对照:从武汉封城到精准防控的演进

2020年武汉疫情初期,严格的“封控”措施为全球争取了时间;而如今,面对传染性更强的变异毒株,我国防控策略已转向“精准化”。

- 技术进步:健康码从1.0升级至3.0,集成疫苗接种、核酸结果等多维数据。

- 经验积累:上海、广州等地疫情处置表明,大规模封控并非唯一选项,“快封快解”更能减少社会成本。

普通民众该如何应对?

- 出行前评估风险

关注目的地疫情动态,避免前往近期有本土病例的地区。 - 全程做好防护

乘坐公共交通时佩戴N95口罩,随身携带消毒用品。 - 主动报备行程

如与病例轨迹重合,需立即向社区报告,配合健康监测。

武汉确诊病例进京事件,既是疫情防控常态化的缩影,也是对城市治理能力的考验,唯有依靠科学防控、公众配合与技术创新,才能在保障经济社会秩序的同时,守住来之不易的防疫成果,正如钟南山院士所言:“疫情防控如同一场马拉松,需要耐力,更需要智慧。”

(全文约1800字)

注:本文数据与政策参考截至2023年10月,后续如有变动请以官方通报为准。

发表评论