香港疫情防控全面升级,北京会跟进吗?两地防疫策略对比与未来走向分析

香港特区政府宣布疫情防控措施全面升级,包括收紧社交距离、加强入境检疫、推广疫苗接种等,这一举措引发广泛关注,尤其是内地公众对北京是否会同步升级防控的猜测,本文将从香港防疫升级的背景、措施特点、与北京策略的异同、以及未来趋势等角度展开分析,探讨两地疫情防控的联动性与差异性。

香港疫情防控升级的背景与措施

-

疫情反弹压力

香港近期面临奥密克戎变异株BA.5的快速传播,单日新增病例数持续攀升,医疗资源承压,境外输入病例增多,叠加本地社区传播链未完全切断,迫使政府采取更严格的管控措施。 -

主要升级措施

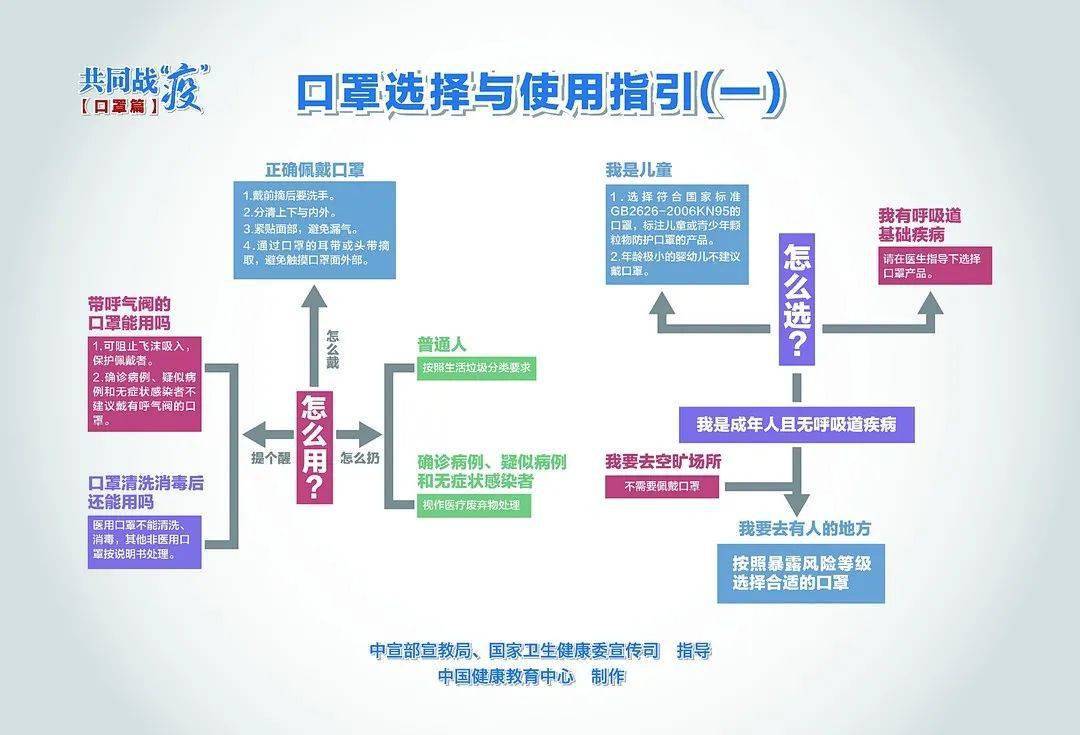

- 社交距离限制:餐饮场所限聚令收紧至每桌4人,酒吧等高风险场所需持24小时核酸阴性证明。

- 入境检疫调整:抵港旅客的隔离期从“3+4”(3天酒店隔离+4天居家监测)恢复为“5+2”。

- 疫苗通行证强化:12岁以上市民进入公共场所需完成三针接种,否则需定期检测。

- 核酸检测常态化:重点区域实施“全民强检”,推广自测包使用。

-

政策目标

香港政府明确表示,此次升级旨在“压峰”而非“清零”,兼顾经济与社会运行,为与国际通关预留空间。

北京当前的防疫策略与特点

-

动态清零的坚持

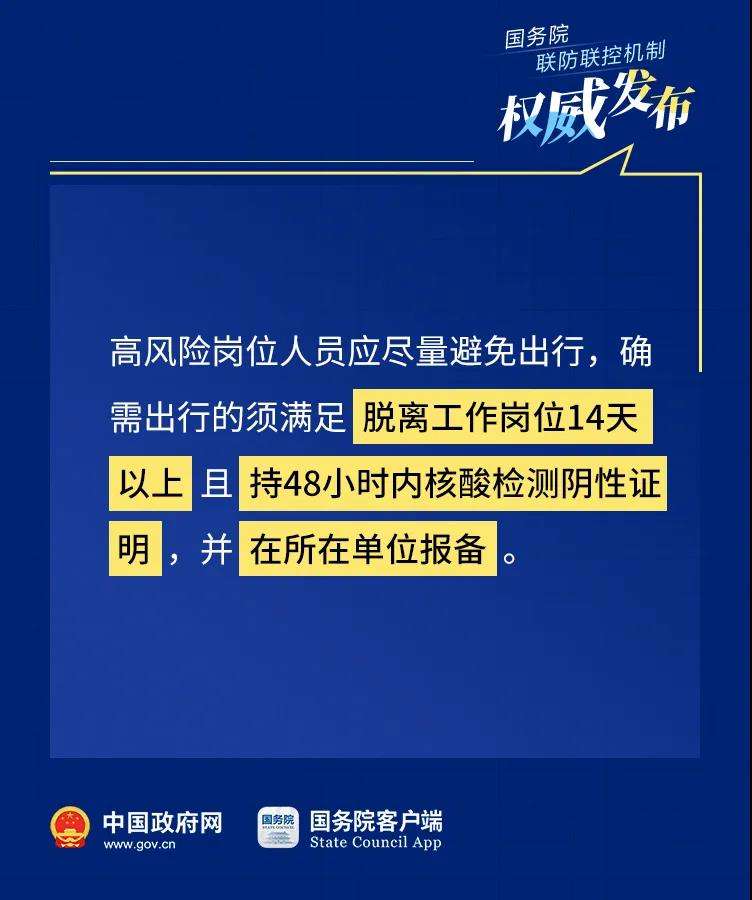

北京作为首都,始终贯彻“动态清零”总方针,通过快速流调、精准封控和常态化核酸筛查(如72小时核酸阴性证明进入公共场所)控制疫情。 -

与香港的差异点

- 隔离政策:北京对入境人员仍实行“7+3”隔离(7天集中+3天居家),较香港更严格。

- 封控尺度:北京以“单元楼”或小区为最小封控单位,香港则更多依赖场所码追踪。

- 疫苗策略:北京未强制要求三针接种,但通过行政动员提高老年人接种率。

-

近期调整信号

尽管北京未宣布全面升级,但已加强进返京人员管理(如抵京后3天内2次核酸),并储备方舱医院资源,显示防患于未然的姿态。

香港与北京防疫策略的联动性与差异性

-

联动性:输入性风险的共同挑战

两地均面临境外输入压力,尤其国际航班恢复后,香港的“外防输入”经验可能为北京提供参考,香港的“红黄码”分级管理已被内地部分城市借鉴。 -

差异性:政策目标的根本分歧

- 香港:在“与病毒共存”和“清零”间寻求平衡,侧重减少重症而非彻底阻断传播。

- 北京:以清零为底线,政治、经济中心地位使其防控容错率更低。

-

社会接受度差异

香港市民对长期严格管控的耐受性较低,而北京市民对常态化核酸等措施配合度较高,反映两地文化与社会治理差异。

北京会跟进香港的防控升级吗?

-

短期可能性较低的原因

- 疫情阶段不同:北京近期本土疫情平稳,无大规模爆发迹象。

- 政策惯性:内地坚持“动态清零”路径依赖,调整需更高层决策。

-

潜在触发因素

- 若香港升级后仍无法遏制疫情,且病毒进一步变异,北京可能提前收紧。

- 冬季流感季叠加新冠风险,或促使北京加强公共场所管控。

-

长期趋势:灵活调整而非照搬

北京更可能结合香港经验优化现有措施,如完善“健康码”功能或推广自测抗原,而非全盘复制。

未来展望:两地防疫如何影响全国?

-

香港的“试验田”角色

作为连接内地与国际的枢纽,香港的防疫探索可为内地提供数据支持,例如混合免疫(疫苗+感染)的实际效果。

-

北京的示范效应

若北京因应疫情升级防控,可能带动其他省市同步调整,形成全国性政策风向标。 -

终极目标:平衡防疫与发展

无论是香港还是北京,最终需在公共卫生安全、经济活力与国际交往间找到可持续路径。

香港的防控升级是应对疫情变化的必要之举,而北京是否会跟进,取决于病毒演变与本地疫情态势,两地的差异反映了“一国两制”下灵活的治理智慧,也为全球抗疫提供了多样化的中国方案,科学评估、精准施策仍是关键,公众需保持警惕但无需过度恐慌。

发表评论