香港疫情最新通关政策解析,全面恢复与内地往来的机遇与挑战

2023年,随着全球疫情趋缓,香港与内地的通关政策迎来关键性调整,从“动态清零”到“全面复常”,香港疫情最新通关动态不仅关乎两地居民的生活与经济交流,更被视为粤港澳大湾区融合的风向标,本文将深入分析当前香港疫情形势、通关政策细节、社会经济影响及未来展望,为读者提供全面解读。

香港疫情现状:从高峰到平稳过渡

-

数据概览

截至2023年10月,香港每日新增确诊病例稳定在200例以下,重症率与死亡率显著下降,疫苗接种率突破90%(含两剂基础针),群体免疫屏障的形成为放宽防疫措施奠定基础。 -

病毒变异与防控

尽管奥密克戎亚型株(如XBB系列)仍存在局部传播,但香港卫生署强调,现有疫苗对防重症效果显著,医疗系统压力可控,政府将重点转向“精准防控”,取消大部分社交距离限制,仅保留高风险场所的口罩令。

最新通关政策:全面复常的核心措施

-

与内地通关全面恢复

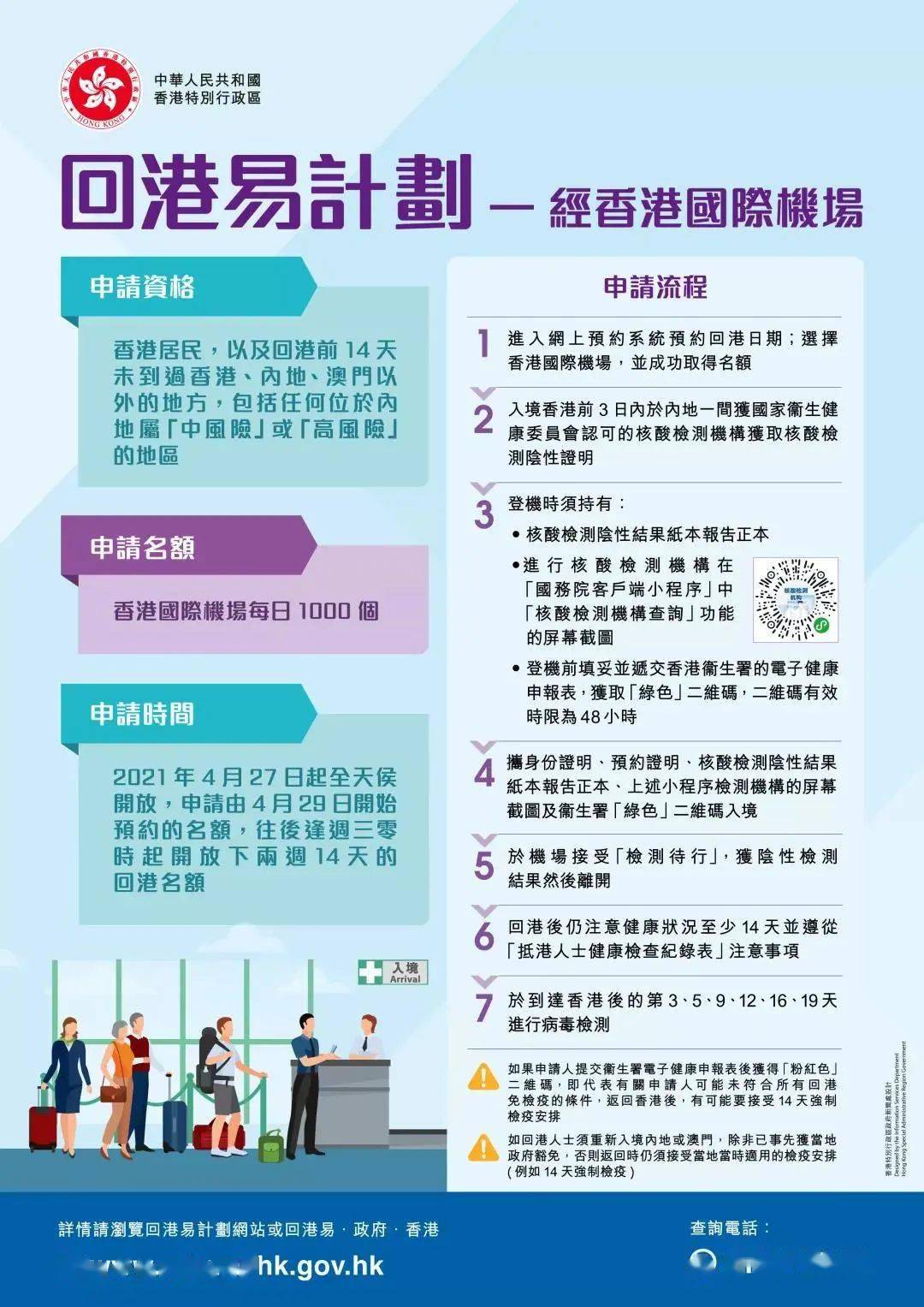

- 免隔离、免配额:2023年2月起,香港与内地实现全面免隔离通关,所有口岸(包括深圳湾、港珠澳大桥、高铁西九龙站)恢复正常运营。

- 核酸检测要求:入境内地仅需48小时内核酸阴性证明(部分城市取消),返港无需检测。

-

国际通关同步放宽

海外旅客抵港后无需隔离,仅建议自测抗原;香港机场恢复逾百条国际航线,航运能力恢复至疫情前80%。

-

“电子健康申报”简化

两地海关推行“一码通关”,旅客通过“海关旅客指尖服务”小程序提前填报信息,缩短口岸滞留时间。

通关背后的经济与社会效应

-

旅游业复苏

- 2023年国庆黄金周期间,访港内地游客突破100万人次,较2022年增长15倍,零售业销售额环比上升40%。

- 香港迪士尼、海洋公园等景点推出“湾区联票”,吸引家庭游客。

-

跨境就业与求学便利化

- 每日数万名“双城生活”的跨境上班族重返常态,北区口岸周边租金回升20%。

- 香港高校恢复线下授课,内地生返校率超95%,带动租房及消费市场。

-

金融与贸易联动

- 港股通日均交易额较2022年增长35%,内地资金持续流入香港资本市场。

- 前海、河套等合作区加速推进“跨境数据流动”试点,助力科创企业。

挑战与争议:平衡防疫与发展的难题

-

医疗系统承压测试

尽管疫情平稳,但冬季流感与新冠叠加风险仍存,香港医管局计划增购抗病毒药物,并扩充ICU病床至500张。

-

跨境政策差异

部分内地城市对香港旅客保留“落地检”要求,两地标准不统一可能引发 confusion,专家呼吁建立更透明的信息同步机制。 -

民生矛盾浮现

- 旅游业复苏推高物价,基层市民抱怨生活成本上升。

- 口岸周边交通拥堵重现,跨境巴士运力不足问题待解。

未来展望:迈向“后疫情”深度融合

-

政策优化方向

- 探讨“健康码互认”长效机制,减少重复检测。

- 扩大“港车北上”计划,便利粤港自驾通行。

-

大湾区一体化加速

- 2024年广深港高铁“地铁化”运营提上议程,目标实现30分钟深港通勤圈。

- 香港北部都会区规划与深圳口岸经济带对接,打造“双城三圈”新格局。

-

长期防疫策略

香港大学公共卫生学院建议:建立“疫情预警系统”,通过污水监测与AI预测模型,提前部署资源。

香港疫情最新通关政策标志着两地往来进入新阶段,既是复苏的契机,亦考验治理智慧,在“一国两制”框架下,如何兼顾安全与效率、本地与全局利益,将成为香港迈向“后疫情时代”的核心命题,随着大湾区融合深化,香港有望重塑国际枢纽角色,但前提是持续倾听民意、动态调整政策,让通关红利惠及社会各阶层。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年10月,后续政策变动请以官方发布为准。

发表评论