香港疫情重灾区,危机、挑战与韧性复苏之路

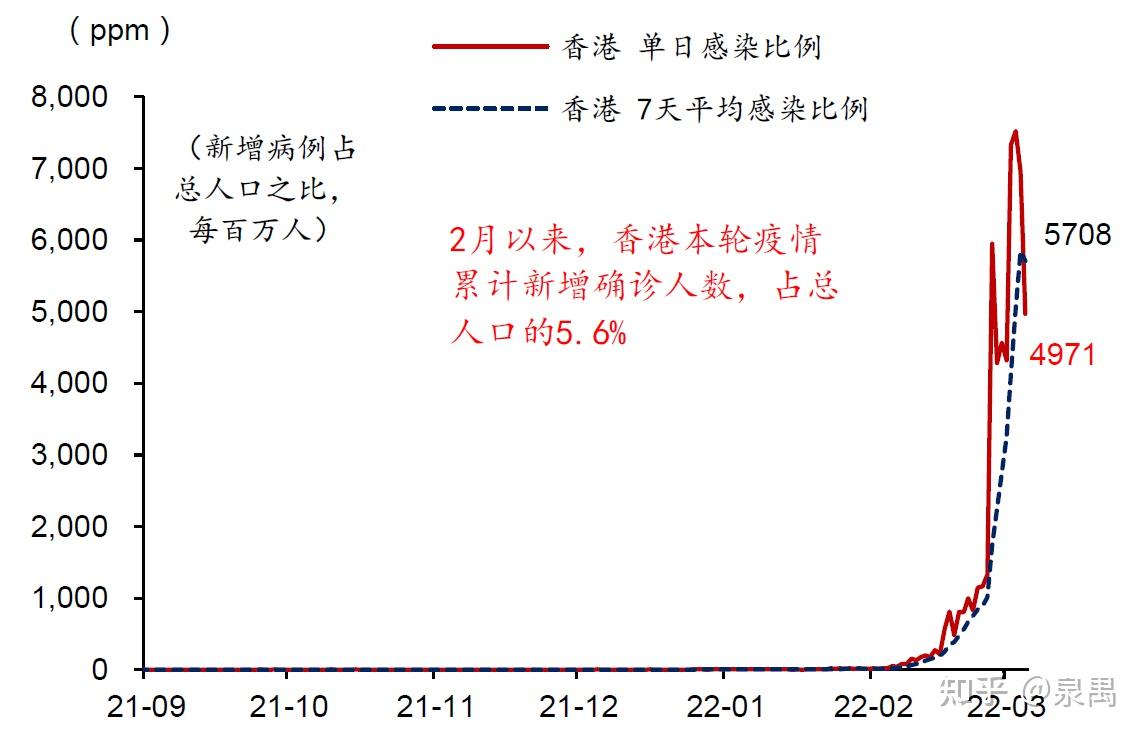

2022年初,香港成为全球新冠疫情的重灾区之一,第五波疫情以奥密克戎变异株为主导,短时间内击穿了香港的医疗防线,单日新增病例一度突破5万例,死亡率攀升至全球前列,这场疫情不仅暴露了香港公共卫生体系的短板,也引发了关于城市治理、资源分配与社会韧性的深刻反思,本文将从疫情暴发的背景、重灾区的形成原因、应对措施、社会影响及未来启示五个维度,剖析香港疫情重灾区的深层逻辑。

疫情暴发背景:从“清零”到“失控”的转折

香港在疫情初期以“动态清零”政策成功控制多轮局部暴发,但2022年1月奥密克戎的传入彻底改变了局面,其高传染性、免疫逃逸特性使得原有的防疫措施失效,更关键的是,香港疫苗接种率(尤其是老年人)长期偏低,截至2022年2月,70岁以上长者完成两剂接种的比例不足50%,而奥密克戎对未接种人群的致死率极高。

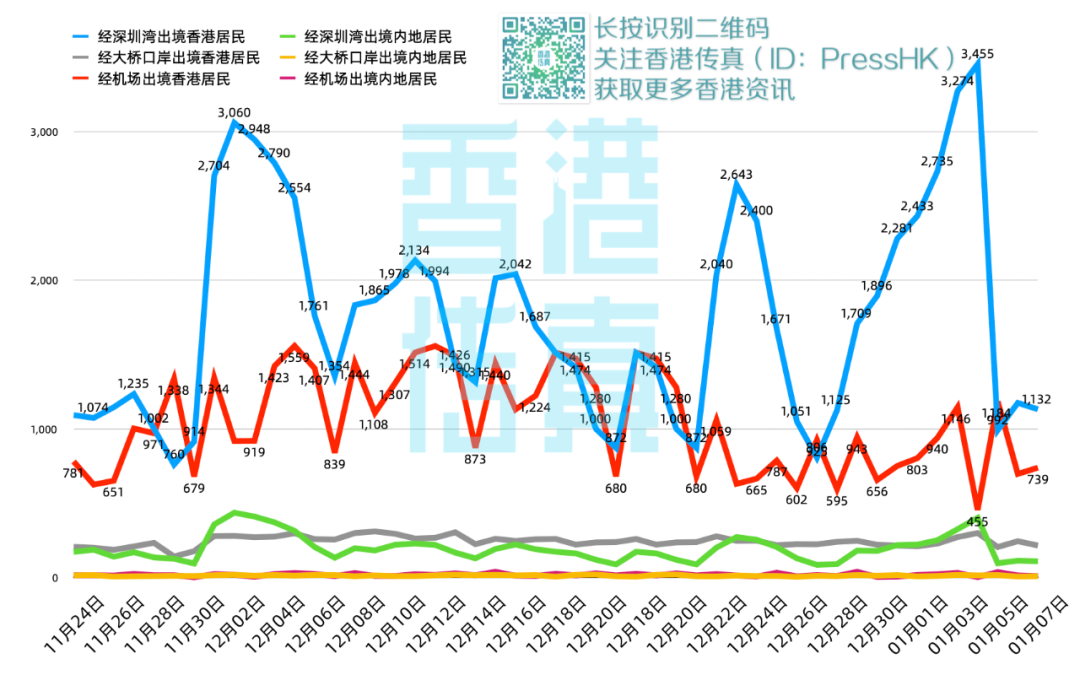

香港作为国际枢纽,严格的边境管控与本地民生需求之间存在矛盾,跨境物流、金融活动等经济命脉依赖人员流动,而“外防输入”的漏洞(如机组人员豁免检疫)为病毒传播埋下隐患。

重灾区形成原因:系统性脆弱性

-

医疗资源挤兑

- 公立医院病床使用率一度超过120%,急诊室变“露天病房”,部分患者需在寒风中等待数日。

- 医护人员感染率高达20%,人力短缺进一步加剧危机。

-

老龄社会的高风险结构

香港65岁以上人口占比达20%,且多数长者居住于密集的公共屋邨或养老院,第五波疫情中,养老院感染率接近80%,死亡病例中60%来自院舍。

-

政策协调困境

- 特区政府的“分层分流”策略(轻症居家隔离)因社区支持不足导致家庭聚集感染。

- 与内地防疫机制的衔接问题(如核酸检测标准差异)延误了资源调配效率。

-

信息混乱与公众疲劳

病毒检测、隔离政策频繁调整,部分市民对“疫苗通行证”等措施产生抵触情绪。

应对措施:从被动到主动的转型

-

中央支援与资源整合

- 内地派出专家组、援建方舱医院(如青衣方舱7天建成),供应快速检测试剂和连花清瘟胶囊。

- 特区政府推出“疫苗通行证”,强制要求进入公共场所需接种疫苗。

-

分级诊疗与社会动员

- 设立指定诊所和热线电话,分流轻重症患者。

- 社区组织招募义工配送物资,弥补政府末端服务不足。

-

疫苗接种冲刺

通过上门接种、流动接种车等方式,将长者接种率提升至90%以上。

社会影响:撕裂与团结并存

-

经济与民生冲击

- 2022年第一季度GDP同比下跌4%,零售业销售额骤降30%。

- 基层家庭因停工陷入贫困,部分行业(如旅游业)濒临崩溃。

-

心理健康危机

研究显示,疫情期间香港抑郁症筛查阳性率上升至32%,儿童网课压力与家庭矛盾激增。

-

社会凝聚力的考验

负面情绪催生对政府的批评,但也涌现出市民互助的案例,如“民间抗疫连线”自发协调物资配送。

未来启示:构建韧性城市的路径

-

强化公共卫生基础设施

建立永久性传染病医院,储备应急医疗物资,完善疫情预警系统。

-

优化老龄社会防护网

将养老院纳入强制疫苗接种范围,推广远程医疗和“长者健康档案”数字化。

-

平衡防疫与经济开放

借鉴“精准防控”经验(如新加坡的ART自测体系),减少“一刀切”封锁对经济的伤害。

-

提升公众科学素养

通过透明沟通化解“疫苗犹豫”,加强基层社区应急培训。

香港疫情重灾区的经历是一场惨痛但必要的压力测试,它揭示了超高龄社会在全球化时代的脆弱性,也展现了这座城市在危机中的适应能力,香港需在“与病毒共存”和“防重症死亡”之间找到平衡点,而这场战役的经验或将为全球类似城市提供镜鉴。

(全文共计约2200字)

注:本文数据参考香港卫生署、港大医学院研究及公开报道,部分案例为简化叙述进行整合,实际写作时可补充具体时间节点、人物访谈等细节以增强深度。

发表评论