郑州疫情特殊事件,挑战、应对与反思

城市韧性与公共卫生治理的考验**

2021年至2022年期间,郑州作为河南省的省会城市,经历了多轮新冠疫情的冲击,其中一些特殊事件引发了广泛关注,这些事件不仅考验了城市的应急管理能力,也暴露了公共卫生体系中的短板,本文将从郑州疫情的特殊事件出发,分析其背景、应对措施、社会影响,并探讨如何提升城市应对突发公共卫生事件的能力。

郑州疫情特殊事件的背景

郑州是中国中部重要的交通枢纽和经济中心,人口密集,流动性强,2021年7月,郑州遭遇了罕见的特大暴雨灾害,随后又面临新冠疫情的反复冲击,在多重压力下,郑州的疫情防控形势变得尤为复杂。

2021年“7·20”暴雨后的疫情叠加

2021年7月20日,郑州遭遇极端暴雨,造成严重内涝和人员伤亡,灾后重建尚未完成,8月初,郑州又暴发新一轮疫情,部分病例与郑州市第六人民医院(传染病医院)的院感事件有关,这一特殊事件使得疫情防控与灾后恢复工作同时进行,增加了治理难度。

2022年富士康疫情事件

2022年10月,郑州富士康工厂出现聚集性疫情,由于厂区员工数量庞大(约30万人),疫情防控面临巨大挑战,部分员工因担心感染风险选择徒步返乡,这一事件在社交媒体上引发热议,也促使当地政府调整防控策略。

封控期间的民生保障问题

在严格的封控措施下,部分市民面临生活物资供应不足、就医困难等问题,个别极端案例引发了公众对疫情防控与民生保障平衡的讨论。

郑州疫情防控的应对措施

面对复杂的疫情形势,郑州市政府采取了一系列措施,既有成效,也存在争议。

快速封控与核酸检测

郑州在疫情暴发初期迅速采取封控措施,并开展多轮全员核酸检测,2022年1月,郑州在发现奥密克戎病例后,立即对部分区域实施封闭管理,并在48小时内完成千万级人口的核酸检测。

调整富士康疫情防控策略

富士康疫情事件后,郑州政府与企业协调,改善员工生活条件,并允许自愿返乡的员工在符合防疫要求的情况下离开,政府组织专车接送,减少人员流动带来的传播风险。

加强民生保障

针对封控期间的物资供应问题,郑州建立了“线上订购+社区配送”模式,并设立应急就医绿色通道,确保特殊人群(如孕妇、重症患者)的医疗需求。

社会影响与公众反应

郑州疫情特殊事件不仅影响了市民生活,也引发了广泛的社会讨论。

公众对防控政策的质疑

部分市民对长时间的封控和频繁的核酸检测感到疲惫,尤其是富士康员工徒步返乡的事件,暴露了疫情防控与经济发展之间的矛盾。

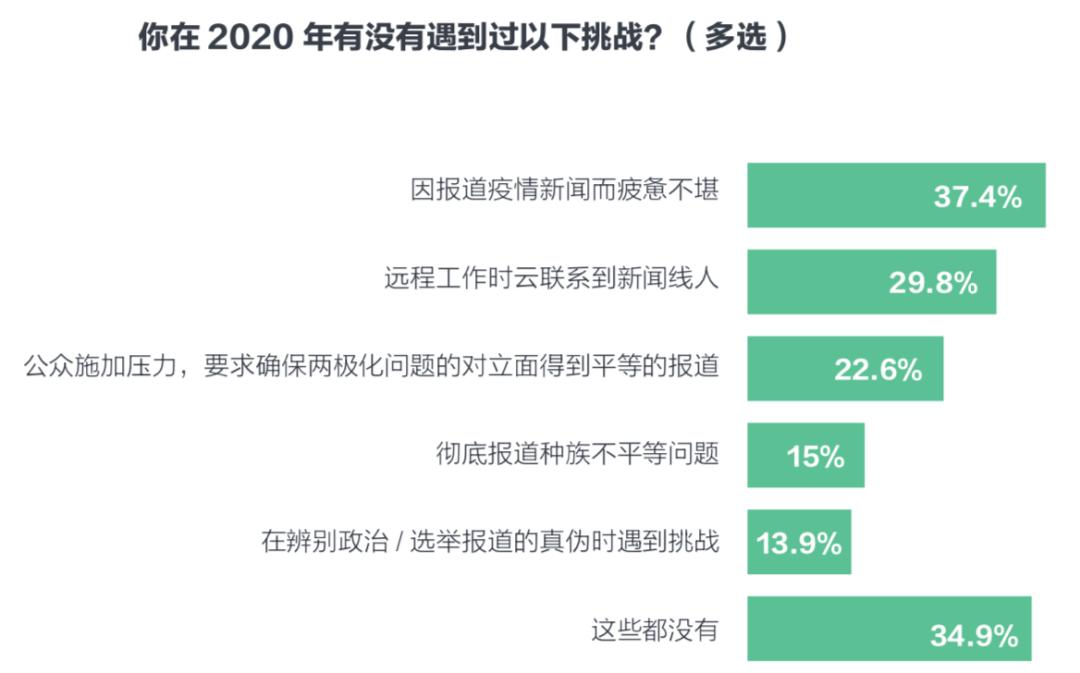

舆论场的分化

社交媒体上,关于郑州疫情管理的讨论呈现两极分化:一方认为政府应更注重科学防控,减少“一刀切”政策;另一方则强调在疫情严峻时期,严格的措施是必要的。

对城市治理能力的反思

郑州疫情特殊事件促使公众思考:如何在疫情防控与民生保障之间找到平衡?如何提升城市应对复合型危机(如自然灾害+疫情)的能力?

经验与教训:如何提升城市韧性?

郑州疫情特殊事件为其他城市提供了重要的经验教训:

建立更灵活的应急响应机制

疫情防控政策应根据疫情发展动态调整,避免“一刀切”,富士康事件后,郑州政府调整策略,允许员工有序返乡,减少了社会恐慌。

加强公共卫生体系建设

郑州第六人民医院的院感事件表明,传染病医院的防控管理仍需加强,未来应优化医院感染控制流程,并提升基层医疗机构的应急能力。

完善民生保障体系

在封控期间,政府应确保物资供应和医疗服务的畅通,建立更高效的社区配送和应急就医机制。

提高信息透明度

及时、准确的信息发布有助于减少公众恐慌,政府应加强与媒体的沟通,避免不实信息传播。

郑州疫情特殊事件是中国城市在疫情防控中的一个缩影,它既展现了政府在危机应对中的努力,也揭示了公共卫生治理中的不足,郑州及其他城市需要在科学防控、民生保障和经济发展之间寻求更优的平衡点,提升城市韧性,以应对可能出现的新的挑战。

(全文约1200字)

发表评论