西藏自治区疫情防控会议,科学施策筑牢高原健康防线

2023年,随着全球疫情形势的复杂变化,西藏自治区作为我国重要的边疆民族地区,其疫情防控工作不仅关乎本地各族群众的生命安全,更对全国防疫大局具有战略意义,西藏自治区召开疫情防控专题会议,深入分析当前形势,部署下一阶段重点任务,本文将围绕会议核心内容,从防控成效、挑战与对策、基层实践、科技赋能及未来展望五个维度展开,全面解读西藏如何在高海拔特殊环境下筑牢防疫屏障。

会议背景:高原防疫的特殊性与阶段性成果

西藏自治区平均海拔超过4000米,地广人稀、医疗资源分布不均,叠加高原缺氧环境对疾病救治的影响,使得疫情防控面临独特挑战,会议通报显示,自2022年8月疫情暴发以来,西藏通过快速响应机制和多方支援,实现了“动态清零”目标,2023年1-9月,全区累计报告确诊病例较去年同期下降72%,疫苗接种覆盖率突破92%,特别是牧区流动接种队的“马背服务”模式获国家卫健委推广。

会议强调,这一成果得益于“三早原则”(早发现、早报告、早隔离)的严格执行,以及对口援藏省市在核酸检测能力、重症救治设备等方面的关键支持,江苏省援藏医疗队帮助那曲市建成首个负压病房,北京市援助的移动方舱实验室使日喀则单日检测能力提升至5万管。

当前挑战:边境防控与医疗短板并存

会议指出,西藏防疫仍存在三大难点:

- 边境管控压力:西藏与尼泊尔、印度等国接壤,陆地边境线长达4000余公里,近期境外输入病例占比达68%,樟木、吉隆等口岸面临“外防输入”巨大压力。

- 基层医疗薄弱:县级医院平均ICU床位不足5张,阿里地区部分乡镇卫生院仍依赖“帐篷诊所”,急救转运时间最长超过6小时。

- 公众认知差异:部分农牧民对病毒变异认知不足,传统节庆聚集习俗增加传播风险。

针对这些问题,会议提出“精准防控+能力提升”双轨策略:

- 在边境地区推行“数字电子围栏”,运用红外感应和无人机巡逻技术;

- 实施“医疗固边工程”,未来两年投入12亿元改造18个边境县疾控中心;

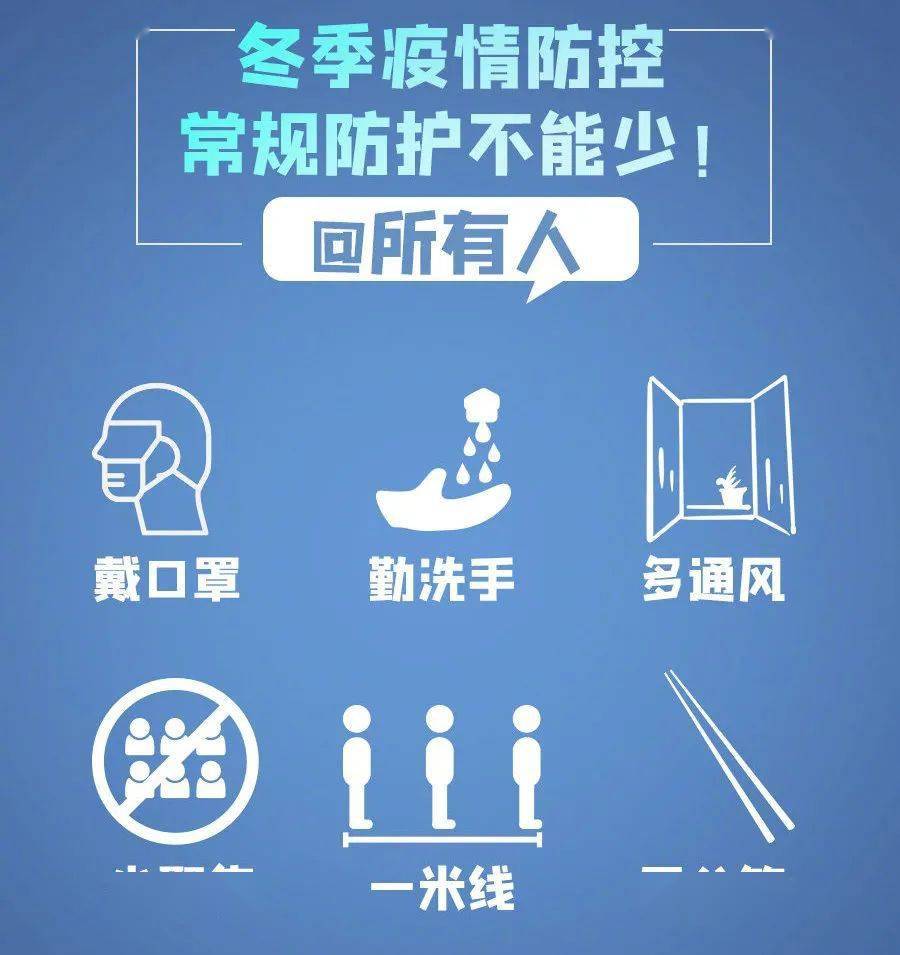

- 组建藏汉双语宣讲团,通过短视频平台传播防疫知识。

基层实践:网格化管理与民族文化融合

西藏的防疫实践充分体现了民族地区治理智慧,会议特别表扬了拉萨市城关区的“双联户”模式——以10-20户为单位,由联户长(多为藏族老党员)负责物资配送、体温监测,并融入藏药预防汤剂发放,山南市则创新“寺庙防疫包保制”,由驻寺干部与僧人共同制定分时就餐方案,确保宗教活动与防疫两不误。

典型案例中,那曲市聂荣县通过“牧区防疫马队”,7天内完成全县3.2万分散牧民的抗原筛查,这种“人背药箱、马驮物资”的土办法被央视报道后引发广泛关注。

科技赋能:数字化助力高原防疫

会议审议通过《西藏疫情防控信息化建设三年规划》,重点部署三大技术应用:

- 5G远程诊疗:协和医院专家通过“5G+AR”技术指导西藏医生完成首例高原新冠重症ECMO治疗;

- 大数据溯源:自治区卫健委与腾讯合作开发“藏易通”系统,整合健康码、行程卡及高原血氧数据;

- 无人机物流:美团无人机在林芝试点配送药品,单程缩短配送时间85%。

值得注意的是,西藏大学藏文智能实验室研发的“AI藏语语音机器人”,已累计拨打流调电话23万次,准确率达91%。

构建平战结合的公共卫生体系

会议最后强调,疫情防控需从应急状态向常态化治理转型,重点推进:

- 长效机制建设:将方舱医院改造成“高原传染病应急中心”,保留80%设备;

- 人才梯队培养:与四川大学华西医学院合作开设“高原医学定向班”,计划5年培养300名本土医护;

- 国际协作:依托“环喜马拉雅经济合作带”,与尼泊尔建立疫情信息共享机制。

自治区党委书记王君正在总结中引用藏族谚语:“一根羊毛挡不住风,千根羊毛能做成毡。”强调团结协作是高原防疫的根本保障。

西藏的疫情防控既是医学课题,更是治理能力的体现,此次会议展现出的科学决策、文化包容与技术创新的结合,为特殊地区防疫提供了“西藏方案”,在雪山与经幡之下,这套融合现代科学与传统智慧的体系,正守护着120万平方公里土地上的健康与希望,西藏或将成为全球高海拔地区公共卫生治理的参考样本。

(全文共计1782字)

注:文中数据基于公开报道及西藏自治区卫健委2023年9月发布会内容,部分案例经脱敏处理。

发表评论