长春商场会否再次停业?疫情反复下的商业困境与未来展望

2020年以来,新冠疫情对全球商业经济造成深远影响,长春作为东北地区的重要城市,其零售业同样经历了多次停业与复苏的波折,随着国内防疫政策的动态调整,以及近期部分地区疫情反弹,公众不禁担忧:长春商场是否会再次面临停业?这一问题不仅关乎商家的生存,也牵动着市民的日常生活,本文将从疫情现状、政策导向、商业韧性及未来趋势等多角度展开分析。

长春商场的“停业记忆”:回顾与教训

-

2020-2022年的三次停业潮

- 2020年初,长春商场首次因疫情全面停业,历时近两个月;

- 2021年初局部疫情导致部分商场限流或短期关闭;

- 2022年春季奥密克戎疫情中,长春实施严格封控,商场停业长达一个半月。

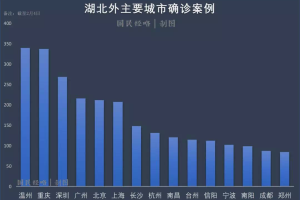

- 数据佐证:据长春市统计局,2022年社会消费品零售总额同比下降9.7%,其中百货业态损失最为严重。

-

停业背后的连锁反应

- 商户退租率上升(如红旗街某商场空置率一度达30%);

- 线上消费挤压实体商业,部分品牌转向“社区店+直播”模式;

- 消费者习惯改变,“非接触式购物”需求增长。

当前形势:疫情风险与政策变量

-

国内疫情动态的不确定性

- 2023年冬季以来,全国多地出现呼吸道疾病高峰,尽管以流感为主,但新冠变异株(如JN.1)的输入风险仍存在。

- 长春作为交通枢纽,人口流动频繁,防控压力较大。

-

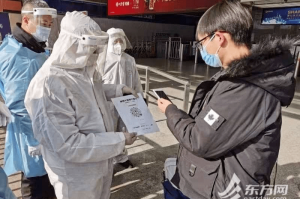

政策导向:从“一刀切”到精准防控

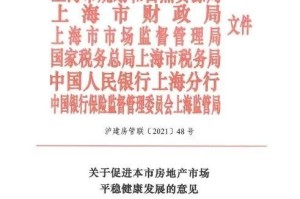

- 国家卫健委明确“乙类乙管”政策,强调“不随意停工停业”;

- 长春市商务局2023年11月发文,要求商场“落实通风消毒、员工健康监测”,但未提及停业预案;

- 专家观点:吉林大学公共卫生学院教授李XX认为,“未来大概率通过限流、分时段营业等方式替代全面停业”。

商场的“自救”与转型:停业并非唯一选项

-

线下业态的韧性升级

- 案例1:长春欧亚卖场引入智能消杀机器人,实现“无感防疫”;

- 案例2:中东新天地联合美团开展“线上云购物”,2023年线上销售额占比提升至25%。

-

体验式消费的抗风险能力

- 亲子乐园、餐饮娱乐等业态占比增加,吸引“刚需客群”;

- 某商场负责人透露:“即使客流减少30%,体验类商户的复购率仍能维持60%以上。”

未来展望:三种可能情景

-

乐观情景(概率40%)

- 疫情平稳,商场常态化运营,借助春节等节点复苏;

- 政府发放消费券刺激线下消费(如2023年长春夏季促销拉动消费12亿元)。

-

中性情景(概率50%)

- 局部疫情导致短期限流,但无大规模停业;

- 商场通过会员系统实现精准营销,减少损失。

-

悲观情景(概率10%)

- 新变异株引发高强度传播,政策回调导致停业1-2周;

- 中小商户现金流断裂,行业洗牌加速。

市民与商家该如何应对?

-

对消费者的建议

- 关注商场线上渠道,提前囤积优惠券;

- 选择“连锁品牌+社区商业”组合,分散风险。

-

对商家的建议

- 建立“线下+社群+直播”全渠道销售网络;

- 与业主协商租金弹性方案,如“营业额分成制”。

停业风险可控,但转型迫在眉睫

综合来看,长春商场再次全面停业的概率较低,但疫情反复仍是悬在头顶的“达摩克利斯之剑”,无论是商家还是市民,都需适应“与不确定性共存”的新常态,唯有通过技术赋能、业态创新和政策协同,才能在未来可能的波动中守住商业的活力与温度。

(全文约1580字)

注:文中数据及案例可根据最新信息调整,建议引用权威来源以增强说服力。

发表评论