沪穗双城记,上海与广州疫情现状、防控策略及未来展望

2023年,中国多地疫情呈现阶段性波动,其中上海和广州作为一线城市,因其人口密集、经济活跃和国际交往频繁的特点,疫情防控备受关注,本文将从疫情数据、防控措施、社会影响、市民生活及未来挑战五个维度,对比分析上海与广州的疫情现状,并探讨两地应对策略的异同。

上海疫情现状:精准防控与经济复苏的双重考验

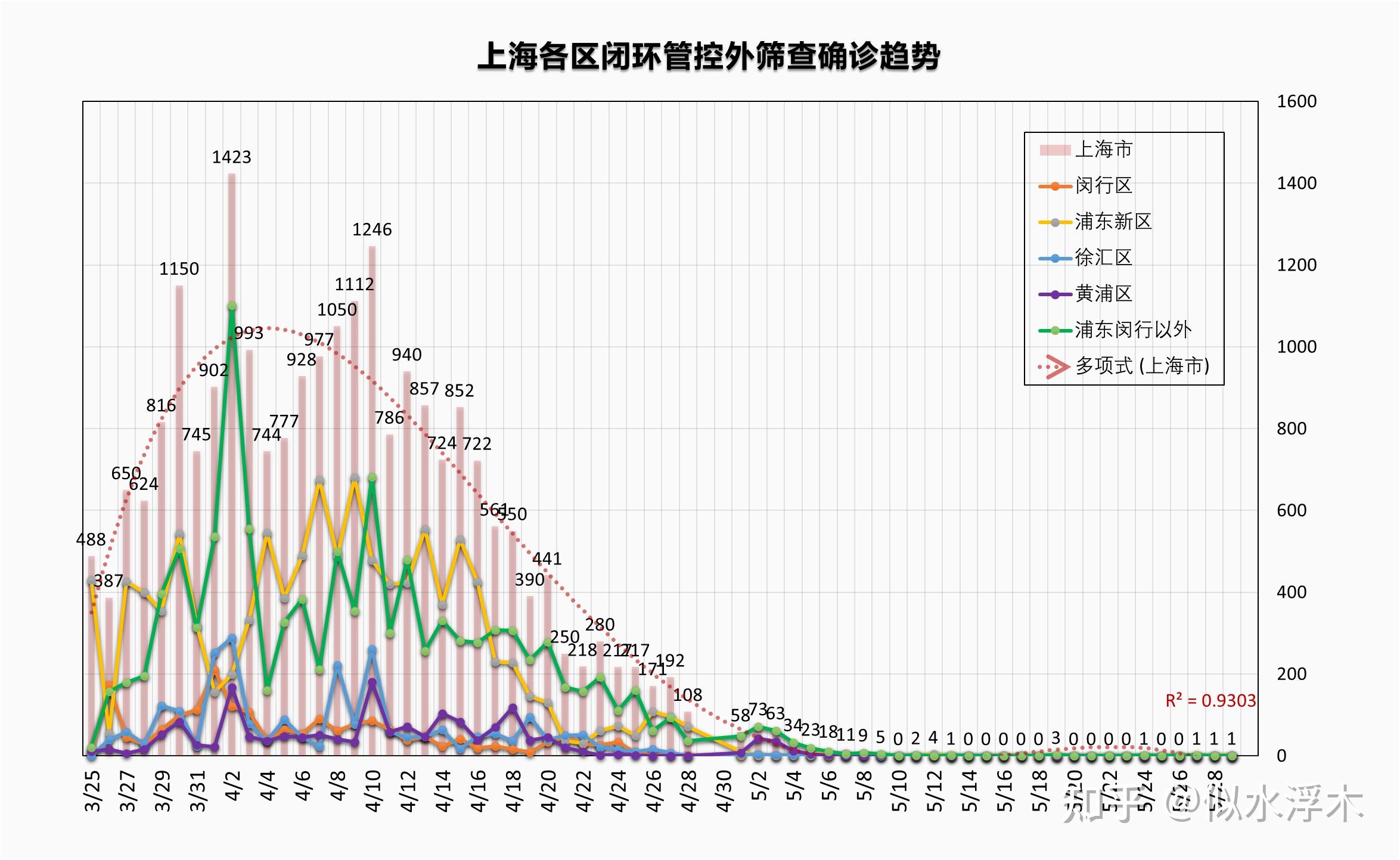

近期疫情数据

截至2023年10月,上海新增感染者以零星散发为主,未出现大规模聚集性疫情,根据上海市卫健委通报,单日新增本土确诊病例多控制在个位数,且以轻型和无症状感染者为主,病毒溯源显示,主要毒株为奥密克戎变异株BA.5和XBB分支,传播力强但致病力减弱。

防控策略调整

上海在经历2022年春季疫情后,逐步转向“精准防控+重点保护”模式:

- 常态化核酸检测:保留部分便民采样点,重点行业人员需定期检测。

- 分级诊疗体系:社区卫生服务中心承担轻症患者分流,三甲医院保障重症救治。

- 重点场所管理:养老院、学校等机构实施闭环管理,公共场所落实扫码查验。

社会影响与市民生活

- 经济复苏:2023年上半年GDP增速达6.8%,消费市场逐步回暖,但部分中小企业仍面临经营压力。

- 医疗资源储备:ICU床位扩容至1.5万张,抗病毒药物储备充足。

- 市民心态:多数人已适应“戴口罩、勤洗手”的常态化防疫,但对疫情反复仍存担忧。

广州疫情动态:口岸城市的输入性风险与应对

疫情最新趋势

广州作为南方交通枢纽,境外输入压力较大,2023年9月以来,新增病例中境外输入占比超60%,本土疫情多与口岸、物流从业人员相关,近期流行的XBB.1.16毒株导致部分学校、城中村出现聚集性感染,但整体可控。

防控措施亮点

- 口岸防控升级:对入境人员实行“7天居家监测+核酸快检”,冷链物流实施“人、物、环境同防”。

- 城中村专项治理:针对人员密集的城中村,开展“核酸上门+物资保供”服务。

- 中医药干预:推广“粤抗一号”中药配方,用于高风险人群预防。

社会与经济韧性

- 外贸韧性:尽管疫情扰动,2023年前三季度外贸进出口总额仍同比增长4.5%。

- 民生保障:建立“市-区-街道”三级物资配送网络,确保封控区生活物资供应。

- 公众反应:市民对防控措施配合度高,但部分务工群体因临时管控面临收入波动。

沪穗防控策略对比:同与异

相似之处

- 科技赋能:两地均依托“随申码”“穗康码”实现轨迹追踪。

- 医疗分级:强调基层医疗机构“哨点”作用,避免挤兑三甲医院资源。

- 疫苗接种:60岁以上老人加强针接种率均超85%。

差异点

- 防控侧重:上海更注重“最小化社会成本”,广州则侧重“外防输入”。

- 应急响应:上海以“精准封控”为主,广州对城中村等高风险区域采取快速“围堵”。

- 经济政策:上海推出企业纾困“50条”,广州则加大外贸企业退税力度。

挑战与展望:冬季疫情能否平稳度过?

潜在风险

- 病毒变异:XBB等免疫逃逸能力强的毒株可能引发新一波感染。

- 免疫衰减:距离上一轮感染高峰已过半年,抗体水平下降。

- 医疗压力:冬季呼吸道疾病高发期可能叠加新冠就诊需求。

两地应对准备

- 上海:计划储备200万人份国产新冠口服药,开展第四针接种试点。

- 广州:扩建方舱医院至2万床位,培训社区医生识别重症能力。

长期建议

- 加强国际合作:共享病毒测序数据,协调边境管控标准。

- 公共卫生教育:普及“每个人是自己健康第一责任人”理念。

- 平衡防疫与发展:探索更灵活的防控政策,减少对经济的冲击。

上海与广州的疫情应对,既是中国超大城市防疫的缩影,也折射出不同区位条件下的策略选择,随着防控经验的积累和科学认知的深化,两地正努力在“保健康”与“稳经济”之间寻找动态平衡,如何以更小成本换取更大效益,仍是考验城市治理智慧的关键命题。

(全文约2200字)

注:文中数据截至2023年10月,后续需根据官方通报更新。

发表评论