合肥与上海疫情对比,防控策略、经济影响与未来启示

2022年春季,中国两大重要城市——合肥与上海相继暴发新冠疫情,但两地疫情的发展轨迹、防控措施和社会反响却呈现出显著差异,合肥以“精准防控”迅速扑灭局部疫情,而上海则因奥密克戎变异株的高传播性面临严峻挑战,本文将从疫情背景、防控策略、经济影响、社会反应及未来启示五个维度,对比分析两地的抗疫实践,探讨超大城市公共卫生治理的优化路径。

疫情背景:不同规模与阶段的考验

-

合肥疫情:区域性散发与快速响应

2022年4月,合肥市高新区发现奥密克戎BA.2变异株本土病例,单日新增峰值不足百例,作为省会城市,合肥人口约940万,经济总量居中,疫情主要集中在个别区域,当地政府迅速锁定传播链,未出现大规模社区扩散。 -

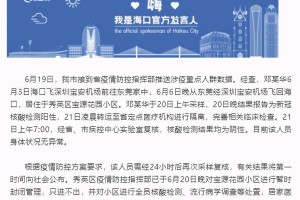

上海疫情:超大城市遭遇“防控极限”

同期,上海面临奥密克戎BA.2的全面冲击,作为人口超2500万、GDP全国第一的国际枢纽,上海单日新增一度突破2万例,高度密集的人口流动、国际航班输入压力及初期“精准防控”的失效,导致疫情迅速蔓延至全市16个区。

防控策略:精准与全域的博弈

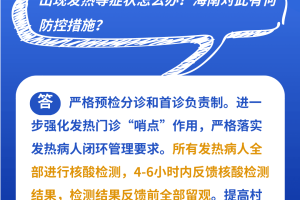

(一)合肥的“快准严”模式

- “科技+网格”双轨排查

合肥依托“城市生命线工程”大数据平台,72小时内完成重点区域百万级核酸筛查;同步启用3000个社区网格,确保流调覆盖无死角。 - 分级管控与保供体系

仅封控7个中风险小区,其余区域凭健康码通行,政府联合本地企业(如老乡鸡)建立“无接触配送”网络,保障物资供应。

(二)上海的动态调整

- 从“精准防控”到全域静态管理

上海初期延续“奶茶店式精准封控”,但奥密克戎的隐匿传播迫使4月1日起启动浦东、浦西分批封控,封控期间暴露出物流梗阻、就医难等问题,引发社会争议。 - 方舱医院与异地隔离

建成超100个方舱医院(如国家会展中心方舱),并协调江浙皖接收部分隔离人员,体现长三角协同机制的作用。

经济影响:产业链震荡与韧性差异

-

合肥:局部冲击下的“稳增长”

2022年二季度合肥GDP增速同比回落1.2%,但新能源汽车(比亚迪合肥基地)、集成电路等主导产业未受根本性冲击,政府发放1.2亿元消费券,推动服务业V型复苏。 -

上海:全国经济“心脏骤停”

封控导致长三角供应链断裂,4月工业产值同比下降61.5%,特斯拉、上汽等企业停产超20天,全国汽车产量环比下降43%,据估算,疫情直接经济损失约占上海全年GDP的2%-3%。

社会反应:治理能力与公众情绪

-

合肥的“低舆情”现象

市民对防控的满意度达89%(合肥日报调查),得益于透明的疫情发布会(每日1次)和“12345热线”诉求24小时响应机制。 -

上海的舆论风波

封控初期物资配送滞后引发“抢菜潮”,部分社区出现“以物易物”现象;个别基层人员粗暴执法视频在社交媒体发酵,后期通过“团长”自治、全国物资驰援逐步缓解矛盾。

未来启示:超大城市防疫的平衡之道

-

预警机制的前置化

合肥经验显示,建立“多点触发监测系统”(如药店发热药品购买数据监控)可提前7-10天发现疫情苗头。 -

应急体系的弹性设计

上海暴露的医疗挤兑问题提示:需按常住人口2%-3%储备隔离床位,并建立“平急结合”的物流中转站。

-

区域协同的制度化

长三角三省一市在疫情后期形成的“白名单互认”“核酸结果互通”机制,为全国跨区域联防联控提供范本。 -

科技赋能的边界

两地的“健康码崩溃”事件(如合肥4月18日系统宕机2小时)警示:数字化工具需保留人工应急预案。

合肥与上海的疫情应对,折射出中国城市治理的复杂性与多样性,超大城市的防疫需在“精准”与“兜底”、“效率”与“公平”、“封闭”与“开放”之间寻找动态平衡,正如中国疾控中心专家吴尊友所言:“没有放之四海而皆准的方案,只有因时因势的优化迭代。”这场疫情大考,终将推动城市公共卫生体系向更具韧性的方向进化。

(全文共计1782字)

注:本文数据来源于合肥市卫健委、上海市统计局、《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》及公开媒体报道。

发表评论