上海防台,一座超级城市的韧性密码

黄浦江畔的上海,每年夏秋之交都要面临一场与自然的"攻防战",作为中国最大的经济中心和人口最密集的城市之一,上海独特的地理位置使其成为台风频繁"光顾"的对象,据统计,1949年至2021年间,共有49个台风直接影响上海,平均每1.5年就会遭遇一次台风袭击,在全球气候变化导致极端天气事件频发的背景下,上海这座2400万人口的超级城市如何构建起一套科学、高效的防台体系?这不仅是城市治理能力的体现,更是现代都市应对自然灾害的典范样本,上海的防台经验,折射出的是一座城市面对自然力量的智慧与韧性。

上海地处长江三角洲前缘,东临东海,属于典型的河口海岸城市,这种地理位置使其极易受到来自西北太平洋的台风影响,气象数据显示,影响上海的台风主要集中在7月至9月,约占全年总数的80%,历史上,上海曾多次遭受强台风重创,如1949年的"格洛里亚"台风导致市区严重内涝,1977年的"台风Babe"造成黄浦江水位暴涨,2005年的"麦莎"台风带来全市性大暴雨,这些灾害事件不断警醒着城市管理者:在自然力量面前,再发达的城市也显得脆弱,正是这种危机意识,推动上海逐步建立起"防大汛、抗大灾"的防御体系。

上海防台的"硬实力"体现在其世界一流的基础设施体系上,漫步黄浦江畔,那道蜿蜒的防汛墙不仅是城市风景线,更是守护城市安全的重要屏障,1990年代以来,上海投入巨资建设了总长超过520公里的防汛墙,其中中心城区防汛墙已全部达到"千年一遇"的防洪标准,在排水系统方面,上海构建了"源头减排、管网排放、蓄滞并举"的立体排水体系,全市排水管网总长度超过3万公里,相当于绕地球赤道四分之三圈,特别值得一提的是国内首个深层调蓄管道系统——苏州河深隧工程,这条直径10米、深埋50米的地下巨龙能在暴雨来临时暂存大量雨水,有效缓解城市内涝。

如果说基础设施是防台的"筋骨",那么预警系统就是城市的"神经末梢",上海已建成由气象、水文、海洋等多部门组成的综合监测网络,全市布设了超过400个自动气象站、50余个水文监测点,实现了对台风路径、强度、风雨影响的实时监控,2021年台风"烟花"影响期间,上海气象部门提前72小时发布预警,并通过"沪防汛"APP、社交媒体等15种渠道向公众推送预警信息超过1亿条次,这种精准预警为城市争取了宝贵的准备时间,使防御工作能够有的放矢。

科技赋能让上海防台工作如虎添翼,在上海市防汛指挥中心,巨大的电子屏上实时显示着台风路径预测、潮位监测、积水点分布等数据,这些都是"防汛大脑"的组成部分,这个集成了物联网、大数据、人工智能等技术的智能系统,能对台风影响进行模拟推演,自动生成应急方案,无人机巡查、智能井盖、积水自动监测等"黑科技"的应用,使城市管理者拥有了"千里眼"和"顺风耳",在2022年防御台风"梅花"时,上海首次启用数字孪生技术,在虚拟空间中预演台风可能造成的各种情景,为实际决策提供了科学依据。

上海防台体系的独特之处在于其高度组织化的应急响应机制,这座城市建立了市、区、街镇三级联动的防汛指挥体系,制定了包含32个专项预案的应急预案系统,当台风预警发布后,一套成熟的应急机制便会自动启动:建设工地停工、轮渡停航、户外活动取消、人员转移安置……各部门各司其职又密切配合,形成防台合力,以人员转移为例,上海建立了覆盖全市的应急避难场所网络,2021年应对台风"烟花"时,仅用12小时就安全转移了36万人,展现了惊人的组织效率。

上海防台的另一张王牌是广泛的社会动员体系。"城市安全人人有责"在这里不是口号,而是深入人心的理念,全市组建了超过10万人的防汛志愿者队伍,他们中有社区工作者、企业员工、大学生,构成了基层防台的重要力量,各街道定期开展防汛演练,居民区通过"社区通"等平台普及防台知识,商务楼宇落实玻璃幕墙安全检查,这种全民参与的防台文化大大提升了城市整体抗灾能力,2023年台风"杜苏芮"来袭前,浦东新区某社区的居民自发组织起来,帮助物业清理排水口、固定阳台花盆,这种自觉的防灾意识正是长期宣传教育的结果。

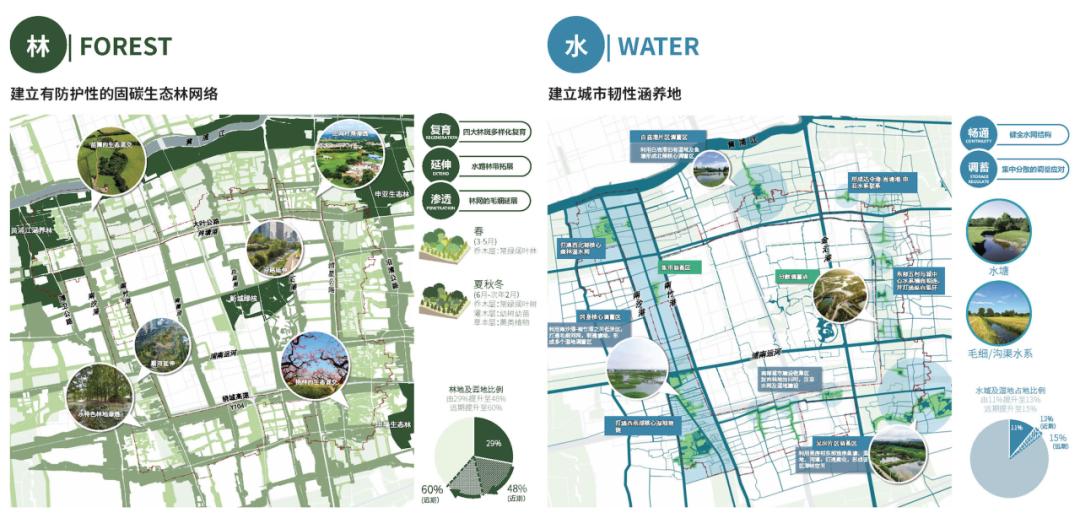

上海防台经验的核心在于"平战结合"的治理理念,这座城市将防台工作融入日常城市管理,而非临时抱佛脚,每年汛期前,全市会开展为期一个月的防汛安全大检查;城市规划中预留足够的绿地、湿地作为暴雨蓄滞空间;新建住宅区强制配套透水铺装和雨水花园;地下空间开发必须通过防洪评估……这些常态化的制度设计,使城市在面对台风时能够从容应对,上海还建立了全国首个巨灾保险制度,通过市场化手段分散灾害风险,为灾后恢复提供资金保障。

回望上海防台体系的演进历程,从最初的被动应对到现在的主动防御,从单一部门负责到全社会参与,从经验判断到科技支撑,这座城市的防灾能力实现了质的飞跃,在全球气候变暖导致台风强度增加的大背景下,上海的防台经验具有重要的参考价值,它告诉我们,超级城市与自然灾害的博弈不是零和游戏,通过科学规划、技术创新和制度设计,人类完全可以在尊重自然规律的前提下,构建起安全、韧性的城市家园,黄浦江奔流不息,台风年复一年,而上海这座城市在与自然的对话中,正书写着属于21世纪的城市韧性新篇章。

发表评论