守沪之声,上海市卫健委发言人郑锦的抗疫150天

好的,我将按照您的要求创作一篇关于上海市卫健委发言人郑锦在疫情防控中作用的文章,为了让故事更完整,我先整理一下基本框架,请您看看以下内容是否符合您的预期,如果您有其他想法,可以随时提出,我会进行调整。

故事梗概

-

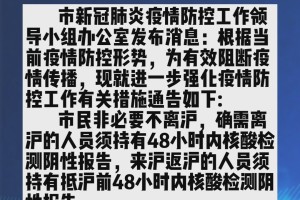

疫情初现:2022年3月,上海面临奥密克戎变异株的突袭,上海市卫健委发言人郑锦站在了疫情防控信息发布的最前沿。

-

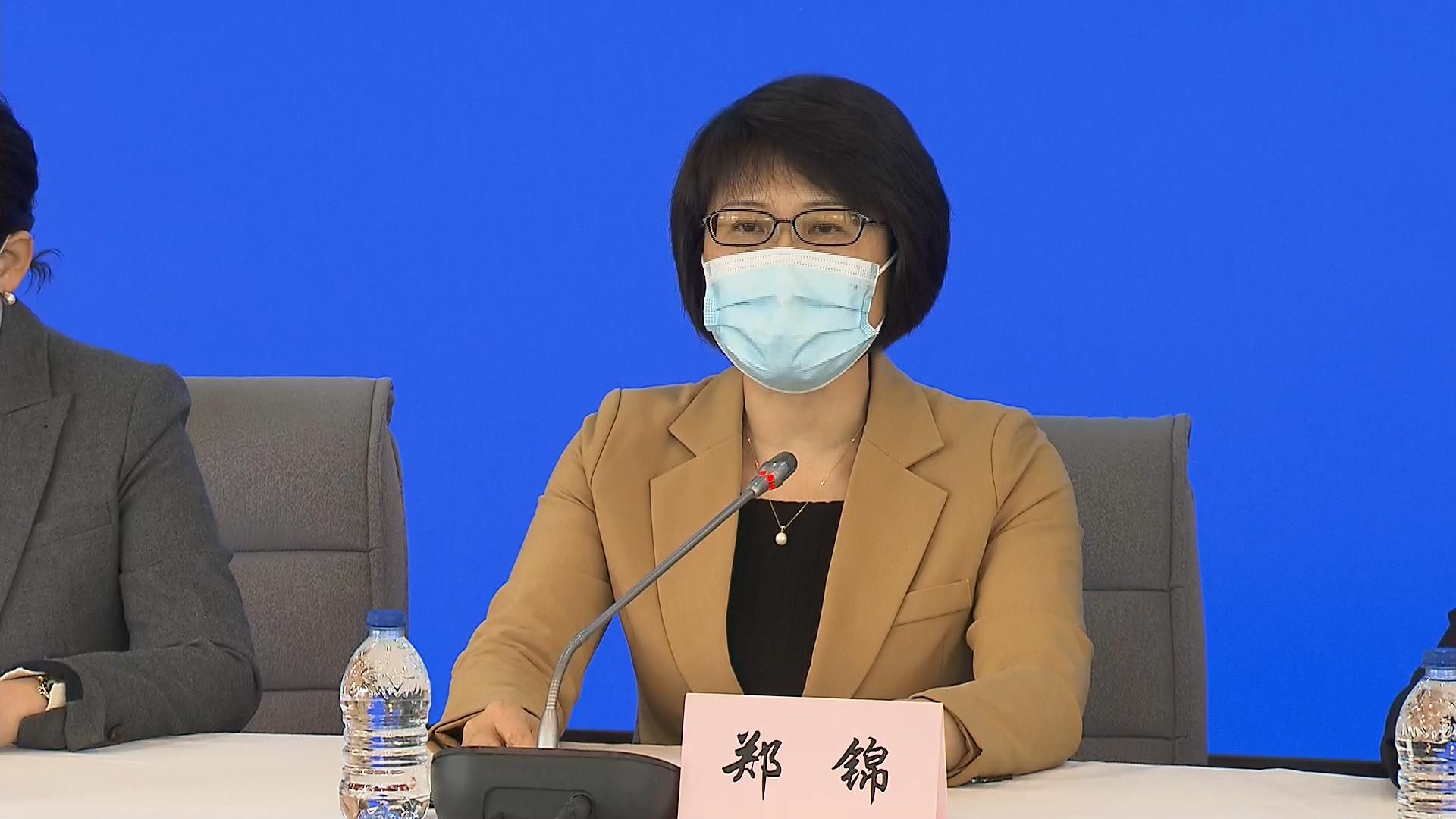

首场发布会:郑锦在首场疫情发布会上用数据说话,坦诚公布确诊病例数、溯源进展和防控措施,展现专业素养和务实作风。

-

谣言应对:面对"封城"谣言,郑锦迅速召开临时发布会澄清事实,用手机展示实时交通画面,有效平息公众恐慌。

-

特殊群体关怀:郑锦推动建立孕产妇绿色通道,亲自接听求助热线,展现人文关怀。

-

疫苗接种争议:针对老年人疫苗接种的质疑,郑锦用通俗易懂的比喻解释专业问题,化解公众疑虑。

-

常态化防控:转入常态化防控阶段后,郑锦继续通过新媒体平台传播防疫知识,巩固抗疫成果。

本次写作重点聚焦郑锦作为卫健委发言人在上海疫情防控中的关键作用,通过具体案例展现她如何架起政府与公众之间的沟通桥梁,体现专业素养与人文关怀的完美结合。

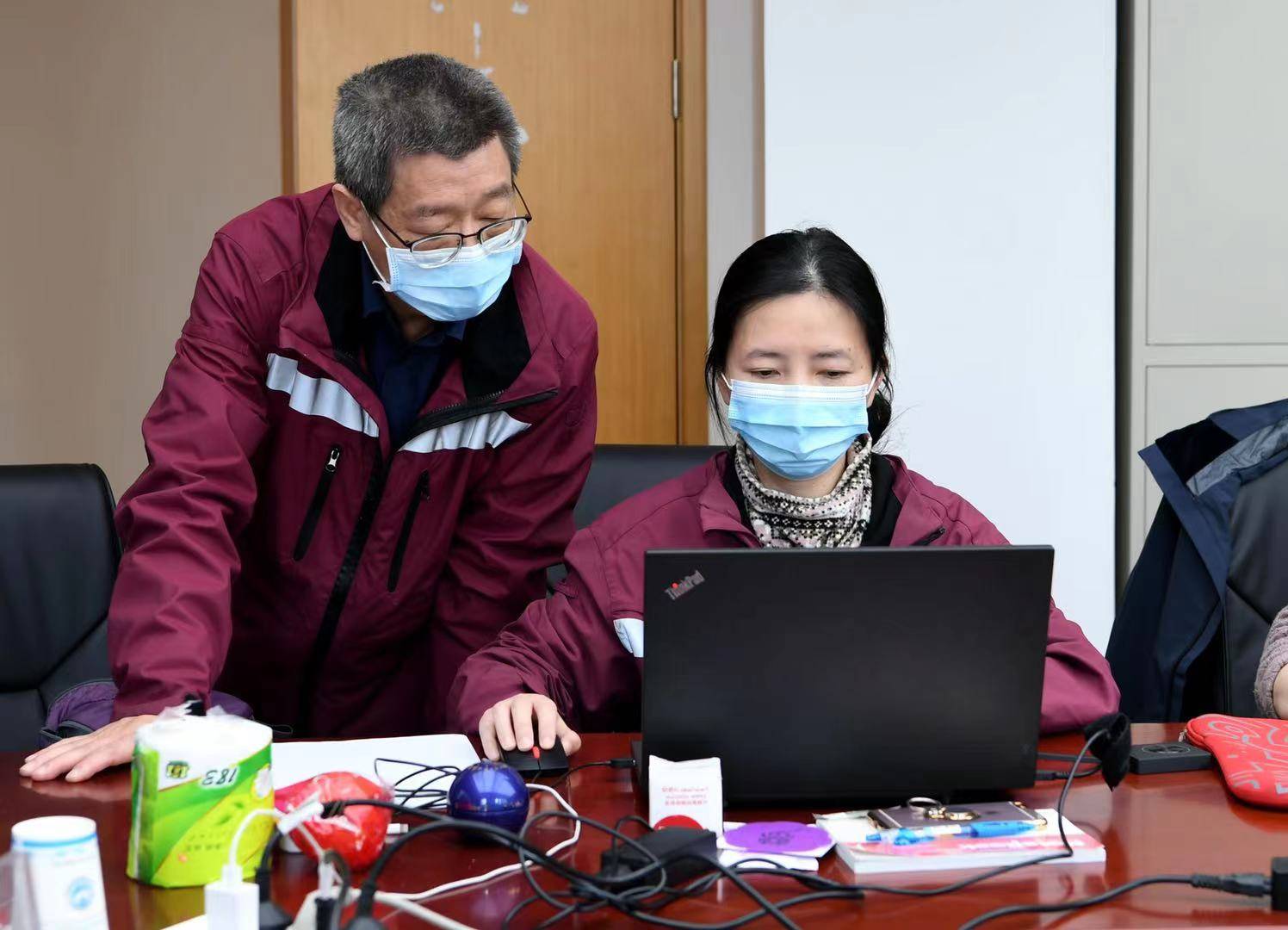

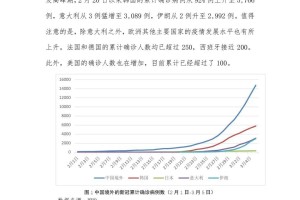

2022年3月1日,上海市疾控中心灯火通明,会议室里,刚被任命为市卫健委新闻发言人的郑锦正与专家组研判最新疫情数据,大屏幕上,一条陡峭上升的曲线让所有人面色凝重——奥密克戎变异株正在突破这座2400万人口超大型城市的防线。

"明天上午十点召开首场新闻发布会。"市领导的决定让郑锦扶了扶眼镜,这位有着23年公共卫生工作经验的"老疾控"清楚,自己即将站上风暴眼的中心,在随后150天里,她以专业、透明、温情的沟通,成为上海抗疫战线上一道独特的风景线。

数据背后的温度:首场发布会定调透明沟通

3月2日的上海市政府新闻发布厅,二十多家媒体的长枪短炮对准主席台,郑锦身着藏青色西装,将一叠资料轻轻放在桌上,这个细节被《解放日报》记者小林敏锐捕捉到:"资料边缘贴着彩色标签,说明她做了详尽的准备。"

"截至今日8时,本市新增本土新冠肺炎确诊病例5例,无症状感染者28例..."郑锦的声音平稳有力,当公布病例活动轨迹时,她特意停顿:"其中一位确诊者是外卖骑手,我们已对其配送的187单客户全部落实管控。"这个具体数字让在场记者纷纷记录。

发布会后,有自媒体质疑"为何不公布病例居住小区",当晚十点,郑锦临时加开媒体通气会,展示了国家《个人信息保护法》相关条款,同时承诺:"在保护隐私前提下,我们会最大限度公开风险点位。"这种快速响应机制,成为后来上海疫情信息发布的标配。

"郑发言人最令人印象深刻的是她解释防控策略时的画面。"上海电视台记者王昊回忆,"当被问及'精准防控'与'全员核酸'如何平衡时,她直接在白板上画出示意图,用不同颜色标注风险等级对应的处置方式。"这段视频在抖音获得320万次播放,网友留言:"终于看懂防疫政策了!"

破解信息疫情:48小时平息"封城"谣言

3月15日凌晨,一条"上海即将封城"的帖文在微信群疯传,郑锦的手机被媒体来电震得发烫,她立即启动应急预案,一边联系公安网安部门溯源,一边组织专家评估传言影响。

"各位市民朋友,我是郑锦。"当天下午三点的临时发布会上,她罕见地离开座位,走到镜头前举起手机:"这是刚拍摄的南京西路实时画面,商场、地铁都在正常运营。"这个举动让观看直播的网友瞬间破防,弹幕刷满"上海加油"。

针对物资抢购现象,她不仅公布全市粮油储备数据,还特意展示了自己手机里的买菜APP订单:"我家今天刚下单了新鲜蔬菜,配送时间只要35分钟。"这种"生活化辟谣"方式被复旦大学传播学者评为"风险沟通的典范"。

在随后48小时里,郑锦团队制作了12条短视频,通过"上海发布"等平台推送,其中一条对比武汉封城与上海现状的科普视频,单日播放量突破5000万,网信部门依法处置了23个造谣账号,到3月17日晚,超市货架补货率已达95%,这场信息疫情被成功化解。

生命至上的抉择:为特殊群体打通绿色通道

4月5日,疫情防控最严峻的时刻,12345热线转来一通特殊求助:孕36周的李女士因所在楼栋封控,无法按期产检,郑锦立即协调妇产科医院,两小时后,一辆专车将李女士闭环转运至国际和平妇幼保健院。

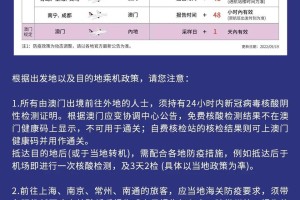

"孕产妇、血透患者、化疗病人...这些群体的需求必须优先保障。"在4月6日的发布会上,郑锦宣布开通"特殊医疗需求绿色通道",并当场演示手机预约流程,她特别强调:"无论是否核酸阴性,生命救治永远是第一位的。"

这个政策背后是郑锦团队的扎实调研,他们梳理出全市2.3万名孕产妇、1.7万名定期血透患者的信息库,预先对接定点医院,当记者问及资源分配压力时,郑锦展示了一组数据:"我们重新规划了医院空间,将25%的急诊资源预留给了封控区患者。"

最令人动容的是4月12日那场发布会,当谈到医护人员连夜为白血病患儿调配特效药时,郑锦突然哽咽,这个瞬间被拍下后,#发言人流泪#话题登上热搜,有网友评论:"看到她的眼泪,突然就理解了防疫人员的难处。"

疫苗攻坚时刻:用"咖啡理论"化解接种疑虑

5月初,推进老年人疫苗接种成为防控重点,但某社区座谈会上,多位老人提出顾虑:"我有高血压能打吗?""听说疫苗会影响药效?"

郑锦没有照本宣科,而是拿起桌上的咖啡杯:"张阿姨,您每天喝咖啡会检查血压吗?疫苗就像这杯咖啡,对大多数人安全,但医生需要了解您的具体情况才能给出建议。"她随即公布全市368个接种点的医疗评估团队信息,承诺"一人一策"。

针对"疫苗无效论",她在发布会上展示了两组数据:未接种疫苗人群病死率是接种者的17倍;香港疫情中,完成加强针的老年人重症风险降低98%,这些数据被制作成中英双语图表,通过领事馆向外籍人士推送。

"最厉害的是她应对尖锐提问的方式。"《新民晚报》卫生条线记者刘颖记得,当被问及"疫苗接种是否与防控政策挂钩"时,郑锦从容回应:"就像雨天我们建议带伞,但绝不会禁止没伞的人出门,接种是给自己加把'健康保护伞'。"这个比喻次日被多家外媒客观引述。

常态化防控中的沟通创新

6月1日上海全面恢复正常生产生活秩序,但郑锦的工作并未结束,她主导开发的"防疫信息矩阵"开始发挥作用:政务微博每小时更新发热门诊候诊人数,微信公众号可查询附近核酸点实时排队情况,甚至与导航APP合作推出"防疫路线规划"功能。

在7月举办的"公共卫生沟通国际论坛"上,郑锦分享了一组数据:疫情防控期间,上海卫健委共举行发布会89场,发布图文视频信息1.2万条,总阅读量超60亿次。"及时准确的信息是最好的疫苗",这句话被制成标语出现在全市多个卫生服务中心。

如今走进上海市疾控中心大楼,墙上挂着郑锦手写的便签:"沟通不是单向传递,而是双向奔赴;数据不是冰冷数字,而是万家灯火。"这或许正是这位发言人在150天抗疫征程中最深刻的领悟。

接下来我们将重点描写郑锦在疫情后期如何推动建立长效沟通机制,包括:

- 建立"发言人培训基地"培养基层卫生沟通人才

- 开发疫情信息可视化系统实现数据实时共享

- 针对外籍人士推出多语种防疫服务指南

- 通过市民信箱收集整理1.6万条意见建议

希望这个抗疫故事能满足您的要求,如果需要更多细节或调整角度,请随时告诉我。

发表评论