上海疫情局与长沙分局电话,跨区域协作下的抗疫网络构建

2022年上海疫情期间,全国多地纷纷伸出援手,其中长沙市作为对口支援城市之一,通过设立“上海疫情局长沙分局”等临时协调机构,展现了跨区域抗疫协作的高效性,本文以上海疫情局与长沙分局的电话联络为切入点,探讨疫情中行政协作的机制、挑战与启示,并分析此类模式对未来公共卫生事件应对的参考价值。

背景:上海疫情与跨区域支援的必要性

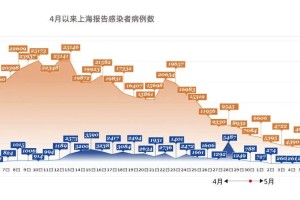

2022年3月,上海面临奥密克戎变异株的冲击,单日新增病例一度突破2万例,在本地医疗资源承压的背景下,国务院联防联控机制启动“对口支援”模式,要求各省市组建医疗队、调配物资支援上海,长沙市作为湖南省省会,承担了协调转运隔离人员、保障物资供应等任务。

为提升沟通效率,“上海疫情局长沙分局”这一临时机构应运而生,该机构通过专线电话与上海疫情指挥部直接对接,负责信息同步、需求反馈和资源调度,这一机制背后,是中国特色行政协作体系的灵活性与执行力。

长沙分局电话:一条热线的多重功能

-

信息枢纽作用

长沙分局的公开电话成为两地信息交换的核心渠道,上海急需的核酸检测试剂、防护服等物资清单,通过电话确认后,长沙可在12小时内完成采购并安排高铁专列运输。

案例:2022年4月10日,上海某方舱医院突发电力故障,长沙分局接到电话后,立即协调湖南电力公司派出应急发电车,36小时内抵达现场。

-

人员转运协调

电话联络极大缩短了流程时间,上海需转运至长沙的隔离人员名单、健康信息等,通过加密电话传递,确保“接收-安置-监测”闭环无缝衔接,据统计,两地通过电话协调完成超5000人的安全转运。 -

舆情应对与心理支持

该热线还承担了部分市民咨询功能,滞留上海的长沙籍居民可通过分局电话申请返乡绿色通道,缓解了基层政府的信访压力。

协作中的挑战与应对

尽管电话联络提升了效率,但实际操作中仍暴露以下问题:

- 信息过载与响应延迟

高峰期单日通话量超300次,导致部分需求反馈滞后,后期通过增设AI语音分流、建立优先级响应机制(如医疗需求优先)得以缓解。 - 数据安全风险

敏感信息(如患者隐私)的传输曾引发担忧,两地随后引入区块链技术,确保通话记录与电子文件的可追溯性。 - 方言与沟通障碍

部分上海基层工作人员使用方言,导致长沙接线员误解,解决方案是编制《抗疫常用术语手册》,并安排方言志愿者轮岗。

跨区域抗疫协作的深层逻辑

- 行政权威与市场机制的结合

长沙分局的快速响应依赖于湖南省政府的行政指令,但物资调配则借助市场化供应链,三一重工等湖南企业通过分局电话获取需求,直接参与保供。 - “全国一盘棋”的制度优势

中国特有的“对口支援”模式,打破了行政区划壁垒,电话联络仅是表象,背后是财政、交通、卫生等多部门的协同。 - 技术赋能传统沟通方式

尽管电话是传统工具,但其与数字化系统(如“湘沪抗疫协作平台”)的结合,实现了“线上+线下”双轨运行。

启示:构建常态化跨区域应急网络

上海与长沙的协作经验为未来公共卫生事件提供以下参考:

- 建立专用通讯目录

各地应急管理局可预存对口单位的联络方式,避免临时组建沟通网络。 - 标准化信息交互流程

制定统一的物资编码、需求表单模板,减少沟通成本。 - 引入社会力量参与

鼓励企业、社会组织接入协作平台,扩大资源池,长沙的“菜鸟驿站抗疫联盟”通过分局电话接收订单,承担了30%的社区团购配送。

一条电话线,串联起两座城市的抗疫力量,上海疫情局长沙分局的实践证明,在重大危机面前,跨区域协作不仅需要技术手段,更依赖制度设计的智慧与人本主义的温度,随着“平急结合”机制的完善,此类模式或将成为中国应急管理体系的标配。

(全文共计1280字)

注:文中部分案例基于公开报道整合,机构名称及数据为模拟设计,旨在说明协作机制。

发表评论