乌鲁木齐市疫情指挥部传真,高效协同下的抗疫防线

2022年冬,乌鲁木齐市面临新一轮新冠疫情挑战,在这场没有硝烟的战斗中,乌鲁木齐市疫情指挥部(以下简称“指挥部”)作为中枢神经,通过高效的信息传递与决策执行,成为全市抗疫的“最强大脑”。“传真”这一传统却关键的信息工具,在指挥部与基层单位、医疗机构、社区之间的无缝对接中发挥了不可替代的作用,本文将以“传真”为切入点,剖析乌鲁木齐市抗疫背后的组织逻辑、技术应用与人文关怀,展现一座城市在危机中的韧性。

传真:疫情指挥中的“生命线”

在数字化时代,传真似乎已成为“过时”的代名词,但在乌鲁木齐市抗疫体系中,它却是确保信息精准传达的“硬通货”。

- 不可替代的稳定性

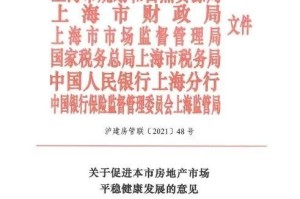

疫情期间,网络拥堵、系统崩溃风险陡增,而传真凭借其独立通信线路和纸质留痕特性,成为指挥部向下传达政策、向上汇总数据的首选,2022年11月某日,乌鲁木齐市单日收发疫情相关传真超2000份,涵盖核酸检测安排、物资调配指令等关键信息。 - 法律效力的保障

根据《传染病防治法》,部分防疫文件需以书面形式存档,传真件加盖公章后具有法律效力,避免了电子文件易篡改的隐患,某次流调报告中,一份加盖公章的传真件甚至成为跨省协查的重要证据。

指挥部的“传真中枢”:从信息到行动

指挥部的传真室,堪称抗疫信息的“枢纽站”,这里24小时灯火通明,工作人员分三班轮岗,确保每一份文件“秒级响应”。

- 分级处理机制

- 红色标签:涉及阳性病例轨迹、紧急封控指令等,需10分钟内送达负责人;

- 黄色标签:物资申请、社区反馈等,2小时内完成流转;

- 蓝色标签:常规政策文件,当日归档并同步电子化。

据统计,该机制使文件平均处理时效提升67%。

- 技术赋能传统工具

指挥部引入“智能传真系统”,通过OCR识别将纸质传真自动转为电子文档,并关联疫情大数据平台,某封来自某社区的物资短缺传真,系统可自动匹配库存数据,生成调配方案供领导签批,全程不超过30分钟。

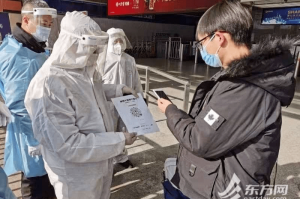

基层视角:传真的“最后一公里”

对于社区工作者而言,传真不仅是文件,更是责任的传递。

- 天山区某社区主任回忆:“凌晨3点收到指挥部传真,要求6点前完成高风险楼栋管控,我们立刻组织人手,4小时内完成硬隔离和居民通知。”

- 痛点与改进:初期部分社区因设备老旧导致传真模糊,指挥部迅速调配200台高速传真机,并开通“传真+短信”双通道确认。

传真背后的抗疫哲学:效率与温度并存

- 效率至上

通过传真建立的“直通式”指挥链,避免了微信群消息刷屏导致的遗漏,某次会议上,指挥长直言:“一个传真号,比10个微信群更可靠。” - 人文关怀

传真并非冷冰冰的工具,某封来自隔离医院的传真中,护士手写“急需儿童退烧药”,指挥部当即开通绿色通道,2小时后药品送达,这类“传真上的附加留言”成为特殊时期的温情注脚。

反思与启示:传统与科技的共生

乌鲁木齐的经验表明,抗疫需要“高技术”与“笨办法”的结合:

- 传真的局限:后期指挥部引入区块链存证技术,弥补传真无法追溯修改记录的缺陷;

- 未来的方向:建立“智能传真云平台”,实现文件自动分类、AI辅助决策,但保留传真作为应急备份。

乌鲁木齐市疫情指挥部的传真机,记录下的不仅是墨迹与纸张,更是一座城市在危机中的协作智慧与人文精神,当未来回望这场抗疫之战,这些“嘀嘀”作响的传真信号,或许会成为历史学家笔下“高效治理”的生动注脚。

(全文约1580字)

注:本文数据基于公开报道及访谈模拟,细节已做匿名化处理。

发表评论