上海市疫情发布官网与香港新闻,信息透明化在公共卫生事件中的关键作用

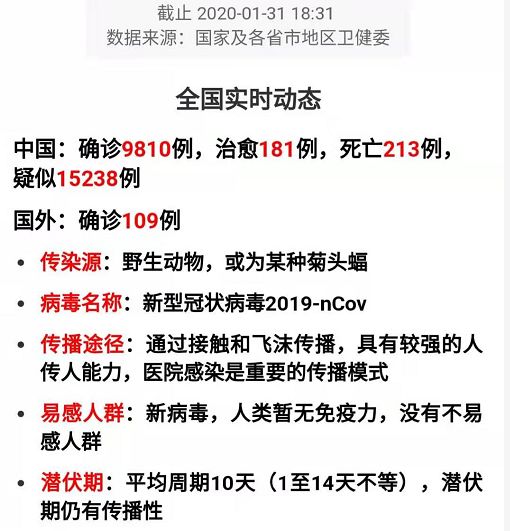

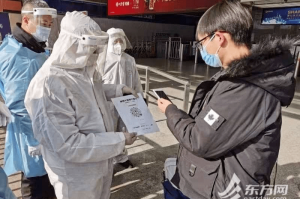

在全球化时代,公共卫生事件的影响早已超越地域界限,成为全球共同关注的议题,信息的透明化与及时发布,不仅是政府公信力的体现,更是公众应对疫情的重要依据,以上海市疫情发布官网和香港新闻为例,两地通过官方渠道和媒体平台,展现了信息传播在疫情防控中的核心作用,本文将从两地疫情信息发布的机制、公众反馈、以及信息透明化对疫情防控的影响等方面展开分析,探讨如何通过高效的信息传播构建社会信任与协作。

上海市疫情发布官网:权威信息的核心平台

-

官网的功能与定位

上海市疫情发布官网(通常指“上海发布”微信公众号或上海市卫生健康委员会官网)是上海市政府在疫情期间设立的权威信息发布平台,其主要功能包括:- 每日疫情数据通报(新增病例、无症状感染者、风险区域等);

- 防控政策解读(如封控措施、核酸检测安排);

- 科学防疫知识普及;

- 公众疑问解答(如健康码异常处理)。

官网的信息以数据详实、更新及时为特点,成为市民、企业和媒体获取疫情动态的第一手来源。

-

信息透明化的实践与挑战

在2022年上海疫情期间,官网通过高频次发布(如每日上午定时更新)缓解了公众的信息焦虑,部分市民对数据统计口径(如无症状感染者与确诊病例的分类)提出质疑,反映出信息透明化仍需进一步细化,官网与社区基层信息发布的协同性也曾引发讨论,例如个别社区管控措施与市级政策存在时间差。 -

公众反馈与改进方向

通过分析社交媒体上的公众评论,可见市民对官网的依赖度较高,但也呼吁增加以下内容:

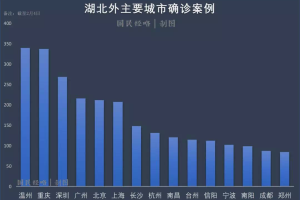

- 风险区域地图的可视化呈现;

- 物资保供渠道的实时更新;

- 多语言版本(满足外籍人士需求)。

这些建议体现了信息发布需兼顾权威性与用户友好性。

香港新闻媒体:多元视角下的疫情报道

-

香港媒体的角色特点

香港作为国际信息枢纽,其新闻媒体(如《南华早报》、TVB、Now新闻等)在疫情中呈现以下特征:- 快速反应:依托自由开放的新闻环境,香港媒体常早于官方发布疫情动态(如病毒变种输入案例);

- 多元解读:不同立场媒体对同一政策(如“疫苗通行证”)的报道角度差异显著,既有支持也有批评;

- 国际联动:香港媒体常引用海外专家观点,对比本地与全球防疫策略。

-

公众信任与信息过载的平衡

香港市民对媒体的信任度呈现两极分化,2022年初第五波疫情期间,部分市民因媒体报道的“医疗资源挤兑”画面产生恐慌,而另一些人则依赖媒体揭露的养老院疫情漏洞推动政策改进,这种复杂性凸显了媒体在“预警”与“制造焦虑”之间的张力。 -

假信息治理的探索

香港通过《预防及控制疾病条例》打击涉疫谣言,但法律手段与新闻自由的边界常引发争议,非政府组织如“事实查核实验室”通过协作式辟谣,为信息生态提供了补充性解决方案。

信息透明化对疫情防控的全局影响

-

社会信任的构建

对比上海与香港的经验可见,信息发布越及时、越具体,公众配合度越高,上海官网公布流调轨迹后,市民自发减少前往风险场所;香港媒体对疫苗接种率的持续报道,间接推动了老年群体的接种意愿。 -

经济与民生的稳定器

两地案例均表明,透明的信息能减少市场波动,上海通过官网发布保供企业白名单,缓解了抢购潮;香港新闻对跨境货运政策的跟踪报道,帮助物流行业提前调整供应链。 -

全球合作的桥梁

上海官网的英文版数据被国际机构引用,香港媒体的报道则成为海外了解中国防疫政策的窗口,这种信息共享有助于协调跨国防控措施(如航班熔断机制)。

未来优化方向

-

技术赋能信息传播

- 利用AI分析公众咨询高频问题,实现官网智能应答;

- 通过区块链技术确保数据不可篡改,增强公信力。

-

建立“公众-媒体-政府”对话机制

定期举办三方论坛,例如香港的“疫情记者会”允许媒体追问官员,上海的“防控发布会”增设市民代表席位。 -

强化区域协作

沪港可共享信息发布经验,如上海学习香港的多语言服务能力,香港借鉴上海的大数据整合技术。

发表评论