成都对上海疫情旅客政策,精准防控与人文关怀并重

成都对上海疫情旅客的主要政策

分类管理,精准施策

成都市根据上海不同区域的疫情风险等级,对来自上海的旅客实施分类管理:

- 高风险地区旅客:需提前向社区报备,抵蓉后实施“7天集中隔离+3天居家健康监测”,期间进行多次核酸检测。

- 中风险地区旅客:需持48小时内核酸检测阴性证明,抵蓉后实施“7天居家隔离”,不符合居家条件的需集中隔离。

- 低风险地区旅客:需持48小时内核酸阴性证明,抵蓉后3天内完成2次核酸检测(间隔24小时),并做好健康监测。

健康码与行程码联动管理

成都市依托“四川天府健康通”健康码系统,与全国行程码数据对接,确保对上海旅客的行程轨迹精准识别,对于有上海旅居史的旅客,健康码可能被赋黄码或红码,需按要求完成健康管理后方可转为绿码。

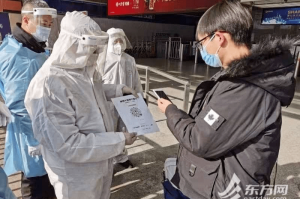

交通枢纽严格筛查

在成都双流国际机场、天府国际机场、成都东站等主要交通枢纽,设立专门通道对上海来蓉旅客进行核酸采样和健康信息核验,确保“落地即检”,减少疫情传播风险。

社区网格化管理

成都市依托社区网格化体系,要求上海来蓉旅客主动向所在社区报备,社区工作人员上门核查并落实健康管理措施,确保不漏一人。

政策背后的科学依据

基于流行病学风险评估

成都市疾控中心根据上海疫情数据动态调整政策,确保防控措施与疫情风险匹配,若上海某区连续多日无新增病例,成都可能相应降低对该区旅客的管控等级。

核酸检测频次的合理性

研究表明,奥密克戎变异株潜伏期短、传播速度快,因此成都要求上海旅客在抵蓉后3天内完成2次核酸检测,以尽早发现潜在感染者。

减少社会面传播风险

通过集中隔离和居家健康监测相结合的方式,尽可能降低疫情外溢风险,同时避免“一刀切”封控对经济社会造成过大影响。

政策执行中的挑战与应对

旅客配合度问题

部分上海旅客因长期封控后急于离沪,可能对成都的防疫政策不理解,甚至存在隐瞒行程的情况,成都通过加强宣传和严格执法,提高旅客的配合度。

隔离资源紧张

随着上海来蓉旅客增多,成都的隔离酒店和社区管理压力增大,政府通过协调周边区县资源、优化隔离点管理等方式缓解压力。

信息沟通不畅

部分旅客反映政策变动快、信息不透明,成都通过官方公众号、短信提醒等方式及时发布最新政策,并设立24小时咨询热线。

政策的社会影响与公众反馈

正面评价

- 精准防控获认可:许多市民和旅客认为成都的政策既严格又灵活,避免了“一刀切”带来的不便。

- 人文关怀受称赞:对于特殊情况(如老人、孕妇、重病患者),成都允许柔性管理,如优先安排居家隔离或提供医疗绿色通道。

争议与批评

- 部分旅客认为政策过严:尤其是低风险地区旅客仍需多次核酸检测,增加了出行成本。

- 企业担忧经济影响:部分依赖上海客源的酒店、旅游行业表示,严格的防疫政策可能导致客源减少。

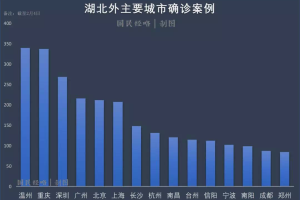

与其他城市的对比

与北京、广州等一线城市比较

北京对上海旅客普遍采取“7天居家隔离”政策,广州则根据风险等级实施“3天2检”或“7天居家监测”,相比之下,成都的政策更接近广州,但社区管理更为严格。

与西部其他城市(如重庆、西安)比较

重庆对上海旅客的政策与成都类似,但隔离资源更为紧张;西安则一度要求所有上海旅客集中隔离,后因舆论压力调整,成都的平衡性政策更具参考价值。

未来政策优化建议

- 动态调整风险等级:根据上海疫情变化,灵活调整管控措施,避免政策滞后。

- 加强信息透明化:通过多渠道发布政策解读,减少旅客困惑。

- 优化隔离管理:探索“居家隔离+电子围栏”等科技手段,降低集中隔离压力。

- 提供心理支持:为长期隔离的旅客提供心理咨询服务,缓解焦虑情绪。

成都对上海疫情旅客的政策体现了“科学防控”与“人文关怀”的结合,既有效降低了疫情输入风险,又尽可能减少了对旅客的不便,随着疫情形势变化,成都仍需不断优化政策,在防控与发展之间找到最佳平衡点。

(全文约2000字)

发表评论