上海市卫健委副局长,公共卫生治理的守门人与城市健康发展的推动者

在超大型城市的公共卫生治理体系中,卫健委副局长的角色举足轻重,作为上海市卫生健康委员会(以下简称“上海市卫健委”)的核心领导之一,副局长不仅需要统筹疫情防控、医疗资源配置等常规工作,还需应对突发公共卫生事件、推动医改政策落地,并在长三角一体化中协调区域健康合作,这一职位既是行政管理者,也是专业决策者,其履职能力直接关系到这座2400万人口城市的健康安全,本文将从职责定位、挑战与创新、典型案例三个维度,剖析上海市卫健委副局长的工作全貌。

职责定位:多重角色下的高负荷运转

上海市卫健委副局长通常分管具体领域,如疾病防控、基层医疗、中医药发展等,其职责可概括为以下四方面:

-

疫情防控的“指挥官”

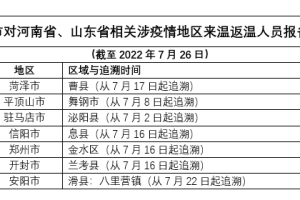

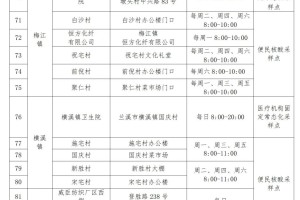

在新冠疫情期间,副局长需牵头制定流调溯源、核酸检测、隔离管控等方案,2022年上海疫情中,副局长级领导多次出席新闻发布会,解释“精准防控”政策,协调方舱医院建设与医疗资源调度。 -

医改政策的“执行者”

上海作为全国医改试点城市,副局长需推动分级诊疗、家庭医生签约等政策,2023年上海社区卫生服务中心门诊量占比达38%,背后是副局长层面对基层医疗投入的持续加码。 -

突发事件的“应急人”

从食品安全事件到季节性传染病暴发,副局长需启动应急预案,如2023年夏季登革热疫情中,上海市卫健委迅速联合爱卫办开展灭蚊行动,凸显快速响应能力。 -

区域合作的“协调者”

在长三角医保互通、罕见病药品共享等项目中,副局长需与苏浙皖卫健部门对接,推动政策协同。

挑战与创新:超大城市治理的复杂命题

上海作为人口密集、流动性高的国际都市,卫健委副局长面临独特挑战:

-

人口老龄化与医疗资源矛盾

上海60岁以上户籍人口占比36%,慢性病管理压力巨大,副局长需平衡三甲医院与社区医疗资源,例如推广“瑞金-卢湾”医联体模式,促进优质资源下沉。 -

流动人口公共卫生服务覆盖

如何为外来务工人员提供疫苗接种、孕产妇保健等服务?上海通过“健康云”平台实现异地医保结算,2023年服务超200万非户籍人口。 -

科技赋能与数据安全

人工智能辅助诊断、互联网医院等新技术应用需政策规范,副局长需在创新与隐私保护间权衡,如上海率先出台《医疗大数据安全管理条例》。 -

舆论压力与公共沟通

疫情期间的舆情管理考验领导能力,副局长需通过新闻发布会、社交媒体等渠道及时释疑,避免谣言扩散。

典型案例:从“张文宏现象”看副局长决策智慧

2020年新冠疫情初期,上海市卫健委副局长层面对“张文宏金句”的包容态度引发关注,作为复旦大学附属华山医院感染科主任,张文宏的直率发言(如“党员先上”)一度成为舆论焦点,而上海市卫健委并未压制专家发声,反而将其作为科学沟通的桥梁,这一案例体现了副局长级领导的决策特点:

- 尊重专业主义:在重大公共卫生事件中,行政权力与专家意见需平衡。

- 柔性管理:通过“专家代言”增强公信力,缓解公众焦虑。

- 风险承担:允许适度争议,避免信息僵化。

未来展望:健康上海2030的关键十年

根据《“健康上海2030”规划纲要》,副局长级领导还需在以下领域发力:

-

全球健康城市建设

对标WHO标准,提升空气质量管理、慢性病防控等指标。 -

智慧医疗深化

推动5G+远程手术、AI辅助基层诊断等场景落地。 -

公共卫生立法

完善《上海市公共卫生应急管理条例》,明确部门权责。

-

心理健康服务

针对青少年、职场人群扩大心理咨询覆盖,2025年前实现社区心理咨询室全覆盖。

上海市卫健委副局长既是技术官僚,也是公共利益的守护者,在超大城市治理中,其工作犹如“走钢丝”,需兼顾效率与公平、创新与稳定,随着健康中国战略深入,这一角色的综合能力要求将进一步提升——不仅要有医学背景、管理经验,还需具备危机下的决断力与共情力,而上海的经验,或将为全国公共卫生治理提供重要参考。

(全文约1200字)

发表评论