上海市新冠疫情防控领导小组,科学决策与精准防控的城市守护者

自2020年新冠疫情暴发以来,中国各城市面临前所未有的公共卫生挑战,作为国际化大都市和经济中心的上海,其疫情防控成效备受关注,在这一过程中,上海市新冠疫情防控领导小组(以下简称“领导小组”)作为统筹协调的核心机构,通过科学决策、快速响应和精准施策,为城市安全筑起了一道坚实防线,本文将深入探讨领导小组的组织架构、工作机制、关键举措及其对城市治理的启示。

领导小组的成立背景与组织架构

成立背景

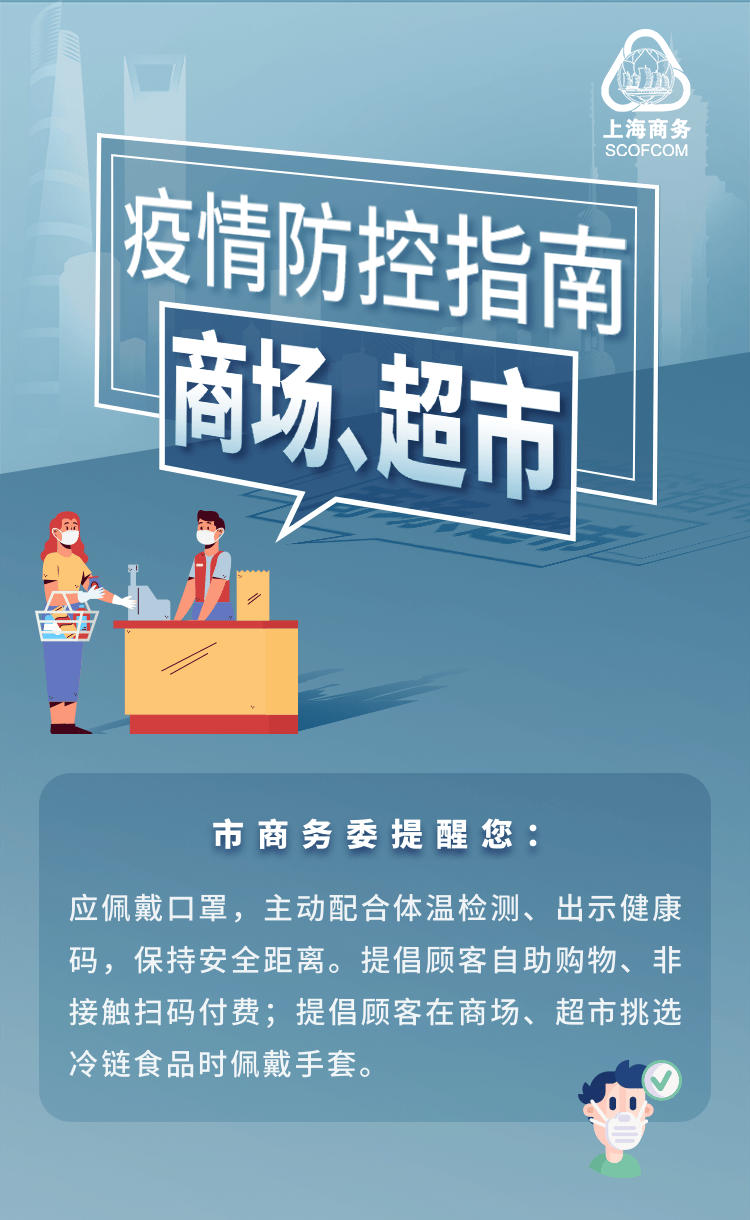

2020年1月,新冠疫情迅速蔓延至全国,上海作为人口密集、国际交往频繁的超大城市,防控压力巨大,为整合资源、高效应对,上海市委、市政府迅速成立新冠疫情防控领导小组,由市委书记和市长担任双组长,成员涵盖卫健委、交通委、公安、商务、教育等30余个部门,形成“横向到边、纵向到底”的联防联控体系。

组织架构特点

- 多部门协同:领导小组下设医疗救治、物资保障、社区防控等专项工作组,打破部门壁垒。

- 专家智库支撑:吸纳张文宏等公共卫生专家参与决策,确保科学性。

- 市区两级联动:16个区设立分指挥部,实现“全市一盘棋”。

工作机制:从应急响应到常态化防控

快速响应机制

领导小组建立“24小时值班+每日会商”制度,确保疫情信息实时共享,2022年3月本土疫情暴发后,领导小组在48小时内完成流调溯源、风险区域划定和全员核酸部署。

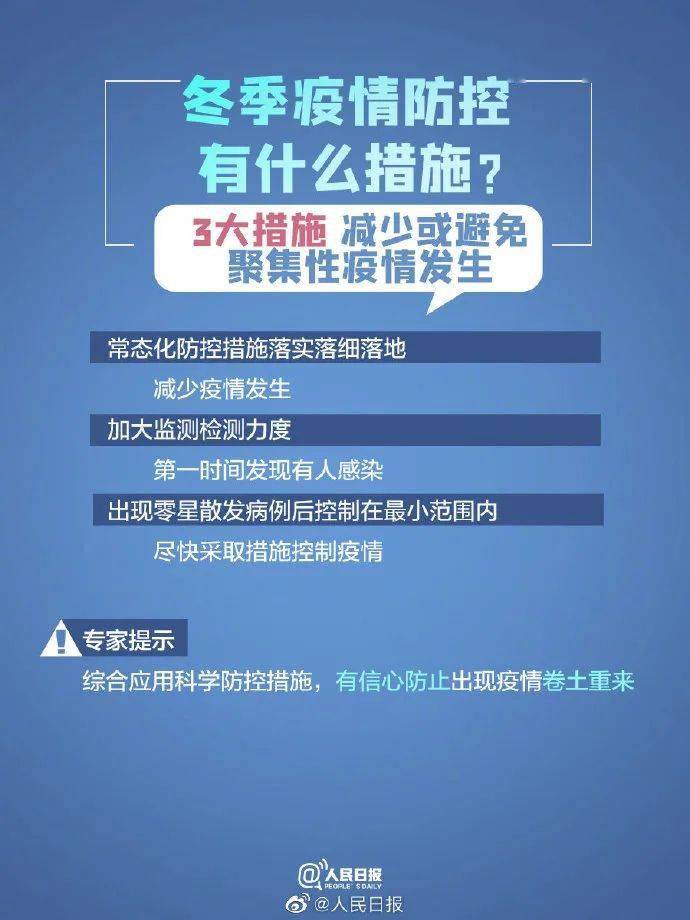

分级分类管控

- 精准划分风险区域:以“最小单元”(如楼栋、商铺)实施封控,减少社会面影响。

- 动态调整防控策略:根据疫情发展,灵活切换“封闭管理—限流—常态化”模式。

科技赋能防控

- “一网统管”平台:整合健康码、核酸检测、疫苗接种等数据,实现风险人员实时追踪。

- 智能外呼系统:通过AI电话完成密接者排查,效率提升80%。

关键举措与成效

“四早”原则落地

领导小组推动“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,2021年通过发热门诊筛查发现首例奥密克戎病例,为全国防控赢得时间窗口。

民生保障与舆情管理

- “菜篮子”工程:疫情期间协调电商平台、国企保供,确保物资配送“最后100米”畅通。

- 透明化沟通:每日新闻发布会发布病例轨迹、政策解读,缓解公众焦虑。

外防输入“闭环管理”

针对浦东国际机场等口岸,实施“入境—转运—隔离—社区”全链条闭环,2020年累计管控入境人员超50万,未发生境外输入关联社区传播。

挑战与反思

尽管成效显著,领导小组的工作仍面临挑战:

- 超大城市治理复杂性:人口流动性高、基层执行差异可能导致政策落地偏差。

- 平衡防控与经济:2022年封控期间部分企业停工,需探索更精细化的管理手段。

- 公众心理支持:长期防控易引发疲劳感,需加强心理健康干预。

经验与启示

- 科学决策优于“一刀切”:上海的精准防控证明,基于数据的动态调整比简单封控更可持续。

- 科技是抗疫“利器”:从健康码到数字哨兵,技术应用大幅提升效率。

- 韧性城市建设:未来需完善平战结合的公共卫生体系,如扩建方舱医院储备、培训社区应急队伍。

上海市新冠疫情防控领导小组的实践,是中国特大城市应对突发公共卫生事件的缩影,其经验表明,高效的组织架构、科学的决策机制和以人为本的治理理念,是打赢疫情防控战的关键,随着疫情进入新阶段,上海的经验将为全球超大城市提供宝贵参考。

(全文约1500字)

注:本文数据截至2023年10月,后续政策调整请以官方发布为准。

发表评论