张文宏,上海防疫主任的科学担当与人文情怀

2020年新冠疫情暴发以来,中国各地的防疫工作备受关注,作为中国最大的经济中心和国际化大都市,上海的防疫策略一直被视为“精准防控”的典范,而在这背后,张文宏作为上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任,以其专业的医学素养、清晰的逻辑表达和务实的工作风格,成为公众信赖的“防疫代言人”,本文将从张文宏的学术背景、防疫理念、公众沟通以及社会评价等方面,探讨他在上海防疫工作中的角色与贡献。

张文宏的学术背景与专业权威

张文宏生于1969年,浙江瑞安人,1993年毕业于上海医科大学(现复旦大学上海医学院),后长期从事感染病与肝病专业的临床与科研工作,他是复旦大学附属华山医院感染科的学科带头人,也是国家传染病医学中心主任,在新冠疫情之前,他已在传染病领域积累了丰富的经验,尤其在病毒性肝炎、结核病等疾病的诊治方面享有盛誉。

2020年1月,新冠疫情初期,张文宏临危受命,担任上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长,他迅速组织团队制定诊疗方案,并强调“科学防控”的重要性,他的专业背景为上海防疫工作提供了坚实的理论基础,也让公众对防疫措施有了更高的信任度。

张文宏的防疫理念:科学、精准、务实

科学防控:以数据为依据

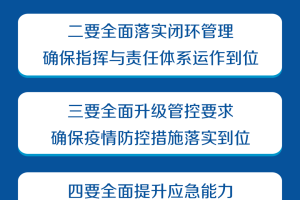

张文宏多次强调,防疫不是“一刀切”,而是需要基于科学数据的动态调整,在上海的防疫实践中,他推动“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的策略,并通过大规模核酸检测、流调溯源等技术手段,确保疫情不扩散,在2022年上海疫情中,尽管面临奥密克戎变异株的挑战,他仍坚持“精准防控”,避免过度封控对经济和社会生活的影响。

反对“防疫过度”,倡导平衡

在部分地区的防疫政策趋于严格时,张文宏曾公开表示:“我们不能因为防疫而牺牲正常的生活和经济。”他主张在控制疫情的同时,保障医疗资源的合理分配,避免因过度防疫导致其他疾病患者得不到及时救治。

疫苗接种的积极推动者

作为传染病专家,张文宏一直倡导疫苗接种的重要性,他在多个场合强调:“疫苗是终结疫情的关键。”在上海,他推动老年人等重点人群的接种工作,并亲自参与科普宣传,消除公众对疫苗的疑虑。

张文宏的公众沟通:理性与温度并存

“接地气”的语言风格

张文宏的走红,很大程度上得益于他直白、幽默的沟通方式,他在疫情初期的一句“党员先上”引发广泛共鸣;谈及防疫时,他说“不要动不动就说‘封城’,老百姓还要吃饭”,这种务实的态度让他赢得了公众的喜爱。

科普传播的先锋

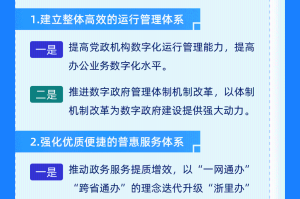

在信息爆炸的时代,张文宏善于用通俗易懂的语言解释复杂的医学问题,他通过新闻发布会、社交媒体等渠道,向公众普及病毒传播机制、防护措施等知识,帮助社会形成科学的防疫共识。

面对争议的坦然

在防疫过程中,张文宏也曾遭遇质疑,他关于“与病毒共存”的言论曾引发争议,但他始终坚持科学立场,不回避讨论,这种开放的态度,反而增强了公众对他的信任。

社会评价:赞誉与争议并存

公众眼中的“张医生”

对许多普通民众来说,张文宏是“值得信赖的专家”,他的专业性和亲和力,让他成为疫情期间的“定心丸”,有网友评价:“听张文宏讲话,感觉疫情没那么可怕了。”

学术界的认可

在医学界,张文宏的贡献也得到了广泛认可,他牵头的研究成果多次发表于国际顶级期刊,并为全球抗疫提供了中国经验。

争议与挑战

张文宏并非没有批评者,部分观点认为,他的某些建议(如“与病毒共存”)过于乐观;也有人质疑他在防疫政策中的实际决策权,但无论如何,他的专业精神和务实态度仍是主流社会的共识。

科学精神与人文关怀的结合

张文宏的角色,不仅是上海的防疫专家,更是一个科学传播者和社会责任的践行者,他的成功在于:既坚守专业的医学底线,又关注普通人的实际需求;既敢于直言,又保持理性,在未来的公共卫生事件中,我们需要更多像张文宏这样的专家——既有科学担当,又有人文情怀。

(全文约1500字)

注基于公开资料整理,旨在客观呈现张文宏在上海防疫中的角色,如需进一步调整或补充,可结合最新动态进行完善。

发表评论