好的,没问题。以下是关于张文宏担任上海疾控主任的文章

专业与担当的回归

2023年11月,一则消息引发广泛关注:著名传染病专家张文宏教授正式出任上海市疾病预防控制中心主任,这一任命,既是对张文宏专业能力的肯定,也体现了上海在公共卫生领域持续强化专业力量的决心,张文宏的履新,不仅关乎上海疾控体系的未来走向,更承载着公众对科学防疫、透明沟通的期待。

张文宏:从“网红医生”到疾控掌舵人

张文宏的公众形象早已超越单纯的医学专家范畴,新冠疫情初期,他以“共产党员先上”“不能欺负老实人”等金句走红网络,被网友亲切称为“张爸”,其直白幽默的科普风格,打破了医学知识的专业壁垒,让晦涩的防疫信息变得通俗易懂,复旦大学附属华山医院感染科主任的身份,更赋予其言论坚实的学术背书。

张文宏的职业生涯并非一帆风顺,疫情期间,他因主张“与病毒共存”等观点遭遇争议,甚至陷入“论文风波”,但时间证明,其基于科学研判的建议具有前瞻性,此次任命,某种程度上是对其专业坚守的官方认可——从临床专家转型为公共卫生管理者,张文宏需要将个体诊疗思维升级为群体防控策略。

上海疾控的挑战与机遇

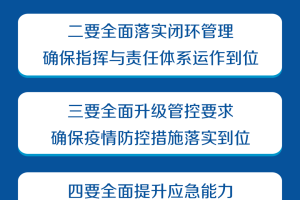

作为中国公共卫生体系的标杆,上海疾控中心在历次疫情中表现亮眼,但新冠大流行暴露出全球疾控系统的共性短板:预警灵敏度不足、多部门协同效率待提升、公共卫生人才断层等,对张文宏而言,至少面临三重挑战:

-

常态化防控与应急响应的平衡

后疫情时代,如何构建兼顾日常疾病监测与突发疫情快速反应的“韧性体系”?这需要优化传染病直报系统,强化基层哨点医院作用,避免“重应急、轻常态”的弊端。 -

科技创新与落地应用的衔接

上海拥有全国顶尖的生物医药研发能力,但科研成果转化率不足30%(2022年数据),张文宏需推动mRNA疫苗、广谱抗病毒药物等前沿技术从实验室走向社区。 -

专业决策与社会沟通的融合

疫情期间,公众对专家信任度波动明显,如何建立既尊重科学规律、又回应民众关切的沟通机制?这考验管理者的“翻译”能力——将专业术语转化为可操作的防护指南。

专业主义VS行政逻辑:破壁者的使命

疾控体系长期存在“专业话语权弱化”的困境,国家疾控局改革后,各地疾控中心行政级别普遍提升,但“外行领导内行”现象仍存,张文宏的独特价值在于:他既是拥有30年临床经验的“技术派”,又是深谙传播规律的“破圈者”,这种双重身份,有助于弥合专业机构与公众的认知鸿沟。

值得关注的是其改革路径可能包括:

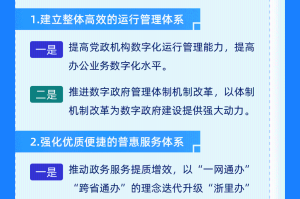

- 数据驱动的决策模式:推动疾控大数据平台与临床医疗系统互联,用实时流行病学分析替代经验判断。

- 平战结合的队伍构建:借鉴新加坡“公共卫生预备役”制度,储备流行病学调查志愿者队伍。

- 全球视野的联防联控:利用上海国际枢纽优势,与东盟、WHO等建立病原体监测共享机制。

公众期待:科学精神的回归

在社交媒体的一项万人调查中,76%受访者支持张文宏履新,主因是“相信专业力量”,这种期待背后,是对“去政治化”防疫的渴望,疫情期间,某些地区“一刀切”封控引发的次生灾害,让公众意识到科学决策的珍贵。

张文宏面临的特殊压力在于:其个人IP已符号化为“科学代言人”,民众不仅期待他管理好疾控中心,更希望其能影响公共卫生政策的制定逻辑,这种“超载期待”需要制度性支持——包括给予专业机构更大的自主权,建立专家谏言直达决策层的通道。

历史坐标中的意义

回溯中国疾控发展史,2003年SARS催生了直报系统,新冠则推动了疾控局改革,张文宏上任恰逢“大疾控”体系建设的窗口期,上海作为改革开放前沿,其探索可能为全国提供三类经验:

- 人才激励机制:试点“公共卫生首席专家”年薪制,吸引顶尖人才。

- 多源数据整合:打通医保、气象、交通等跨部门数据孤岛。

- 社会参与模式:培育第三方公共卫生评估机构,构建多元治理生态。

张文宏的角色早已超越个体,他的任命象征着中国公共卫生体系向专业化、透明化转型的尝试,未来的考验不仅在于技术层面——如何应对可能出现的X疾病(Disease X),更在于制度层面——能否构建起尊重科学规律、包容专业声音的决策文化,正如他在就职演讲中所言:“疾控工作没有‘热搜第一’,但必须永远‘在线’。”这或许正是新时代公共卫生管理的核心要义。

发表评论