北京疫情疾病控制中心,守护首都健康的坚实防线

在全球化与城市化进程加速的今天,传染病防控成为现代城市治理的重要课题,作为中国的政治、经济、文化中心,北京的人口密度高、流动性强,疫情防控压力尤为突出,北京疫情疾病控制中心(以下简称“北京疾控中心”)作为首都公共卫生体系的核心机构,始终站在疫情监测、预警与处置的第一线,为市民健康筑起一道坚实的防线,本文将从北京疾控中心的职能、疫情防控实践、科技创新与社会协作等方面,探讨其在公共卫生领域的关键作用。

一、北京疾控中心的职能与使命

北京疾控中心是北京市卫生健康委员会直属的专业技术机构,主要承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与促进等职能,其核心使命可概括为三点:

1、疫情监测与预警

通过覆盖全市的传染病监测网络,实时收集和分析疫情数据,及时发现异常趋势,在流感高发季节,北京疾控中心会通过医院哨点监测和实验室检测,快速识别病毒株类型,为疫苗调配提供科学依据。

2、应急处置与流调溯源

一旦出现突发疫情,疾控中心迅速启动应急响应,开展流行病学调查(简称“流调”),以2020年新发地市场聚集性疫情为例,北京疾控中心在48小时内完成病毒基因组测序,锁定传染源,为精准防控争取了宝贵时间。

3、健康教育与政策支持

通过发布科普文章、举办社区讲座等形式,提升公众健康素养,为政府部门制定防控政策提供技术支撑,如优化核酸检测点布局、调整隔离管控措施等。

二、疫情防控的实践与挑战

近年来,北京疾控中心在多次疫情大考中积累了丰富经验,但也面临诸多挑战。

1. 典型案例分析

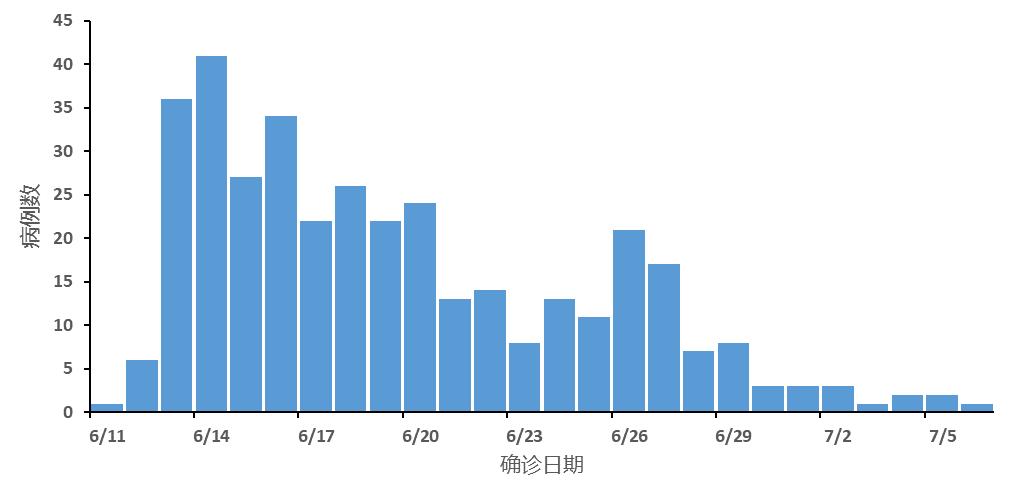

新冠疫情防控:

在2022年奥密克戎变异株流行期间,北京疾控中心首创“快封快解”策略,通过“一病例一专班”模式,在控制传播链的同时最大限度减少对经济的影响,数据显示,该策略使单次疫情平均处置时间缩短至14天,较初期效率提升40%。

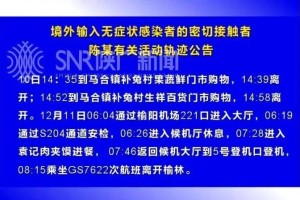

输入性传染病防控:

作为国际航空枢纽,北京常年面临输入性传染病风险,疾控中心与海关、机场建立联防机制,2023年成功拦截多起疟疾、登革热境外输入病例。

2. 挑战与应对

人口流动压力:

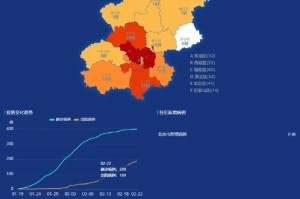

北京日均流动人口超300万,节假日期间更是翻倍,疾控中心通过“健康宝”大数据平台实现风险人员精准追踪,但如何平衡隐私保护与公共安全仍需探索。

病毒变异与疫苗研发:

针对新冠病毒的持续变异,疾控中心联合科研机构开展mRNA疫苗研发,目前已进入临床试验阶段。

三、科技赋能:从传统流调到智慧防控

北京疾控中心积极推动技术创新,逐步实现从“人海战术”到“智慧防控”的转型。

1、数字化监测系统

依托“北京市传染病智慧化预警多点触发系统”,整合医院、学校、药店等数据源,2023年预警准确率达92%,较传统模式提升35%。

2、AI辅助决策

开发“疫情传播模拟平台”,输入人口密度、交通流量等参数后,可预测疫情扩散路径,在2023年5月某区聚集性疫情中,该模型将防控资源调配误差率降至5%以下。

3、实验室检测能力

建成P3级生物安全实验室,具备埃博拉、鼠疫等高致病性病原体的检测能力,日均核酸检测量达10万份。

四、社会协同:构建全民防控网络

疫情防控非一家之责,北京疾控中心通过多方协作凝聚合力。

1、社区网格化管理

培训超2万名社区防疫员,形成“市-区-街道-社区”四级联动,2023年朝阳区某社区通过居民自发报告,及时发现一例输入性霍乱病例。

2、企业合作

与滴滴、美团等平台合作,利用配送员“移动哨点”作用,扩大监测覆盖面,2022年冬季,外卖骑手上报发热病例信息137条,其中12条经核实为流感阳性。

3、公众参与

推出“疫情防控志愿者”计划,累计招募志愿者1.8万人,参与流调协查、核酸采样等工作。

五、未来展望:建设韧性城市的公共卫生标杆

面对未来可能的疫情风险,北京疾控中心需在以下领域持续发力:

1、强化基层能力:

增加社区卫生服务中心的病原体快速检测设备配备,实现“1小时初筛”。

2、推动国际合作:

与WHO、美国CDC等机构共享数据,建立跨国疫情预警机制。

3、关注气候变化健康风险:

研究极端天气对传染病传播的影响,如高温与媒介生物孳生的关联。

北京疫情疾病控制中心既是科学防控的“大脑”,也是市民健康的“守夜人”,从SARS到新冠,从手足口病到猴痘,每一次疫情大考都推动其体系更加完善,在“健康中国”战略指引下,北京疾控中心将继续以科技为矛、以协作为盾,为超大城市公共卫生治理提供“北京方案”,正如其大楼前镌刻的标语——“防患于未然,止疫于未发”,这不仅是使命,更是对2000万首都市民的庄严承诺。

发表评论