内蒙古与北京密切接触者,疫情防控下的区域联动与挑战

2023年冬春之交,内蒙古自治区多地突发本土疫情,随后北京、河北等地相继报告与内蒙古相关的密切接触者(以下简称“密接”)病例,这一事件再次凸显了跨区域疫情防控的复杂性与紧迫性,内蒙古作为我国北方重要生态屏障和能源基地,与首都北京的人员往来频繁,两地密接者的流调、管控与协同机制成为公众关注的焦点,本文将从疫情背景、密接者管理、区域协作、社会影响及未来启示五个维度,深入分析这一事件的深层意义。

疫情背景:内蒙古疫情外溢至北京的链条

-

内蒙古疫情源头与扩散

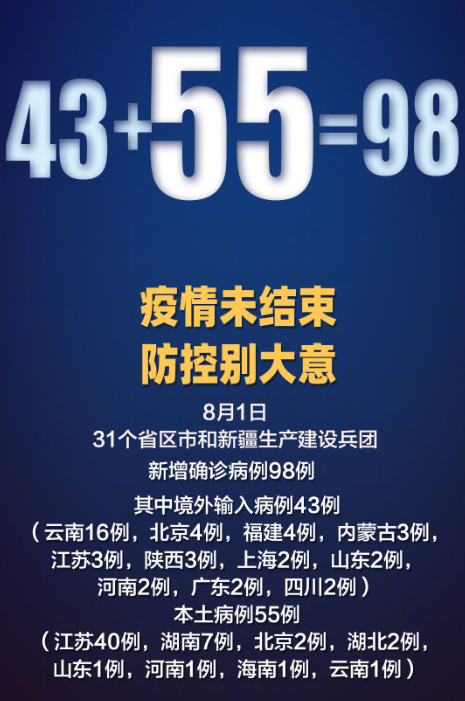

2023年10月,内蒙古阿拉善盟、呼和浩特市等地出现聚集性疫情,病毒基因测序显示为奥密克戎BA.5.2变异株,传播速度快、隐匿性强,由于内蒙古地域广阔,牧区与城镇人员流动频繁,初期防控难度较大。 -

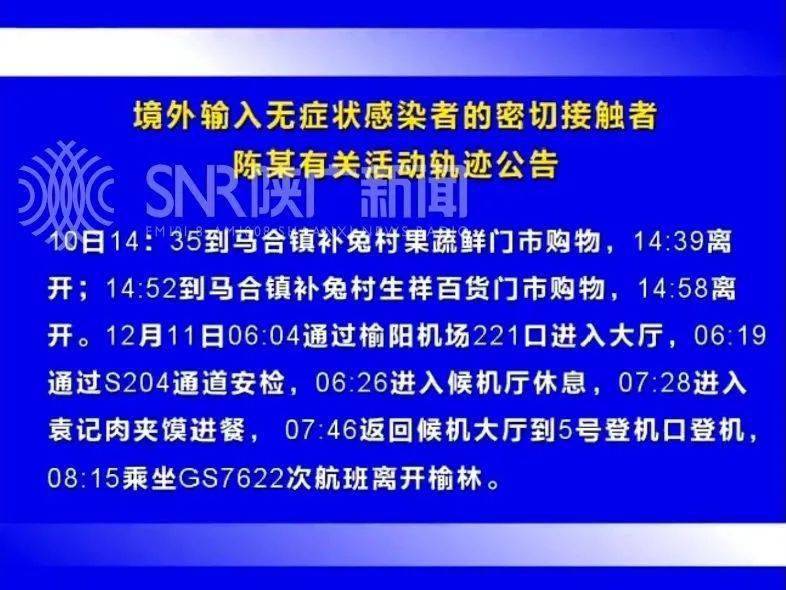

北京密接者的发现

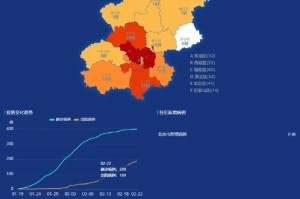

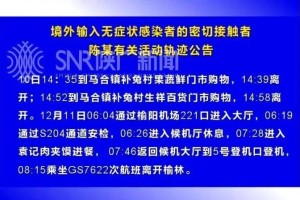

11月初,北京昌平区、海淀区陆续报告多名与内蒙古旅居史相关的阳性病例,流调显示,这些密接者主要通过铁路(如京包线)、公路(如G6京藏高速)及航空(首都机场)进入北京,活动轨迹涉及商圈、高校和社区,引发局部传播风险。

密接者管理:从排查到隔离的全流程挑战

-

快速响应与大数据追踪

北京市依托“健康宝”和通信大数据,在24小时内锁定密接者500余人,并通过弹窗提示、短信通知等方式要求主动报备,但部分密接者因隐瞒行程或使用多部手机,导致排查延迟。 -

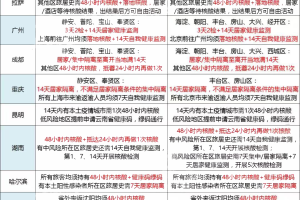

隔离政策的差异化执行

内蒙古部分地区对密接者实行“14+7”集中隔离,而北京则根据风险等级动态调整(如“5天居家监测+3天核酸”),政策差异引发部分密接者跨区域流动规避管控,增加传播风险。 -

基层防控的负荷极限

北京某社区工作人员透露,单日需处理上百条流调信息,人手不足时甚至需动员退休党员,内蒙古牧区则因地广人稀,核酸采样需骑马或无人机配送试剂,成本高昂。

区域协作机制:联防联控的成效与短板

-

信息共享平台的建立

京蒙两地通过“京津冀蒙疫情联防联控系统”实时交换密接者数据,但存在信息更新滞后问题,一名密接者从呼和浩特抵京后,其健康码状态延迟12小时才同步。 -

交通卡口的协同管控

张家口、承德等进京检查站实行“核酸+抗原”双检,但因车流量大,高峰期排队长达5小时,部分司机选择绕行乡道逃避检查。 -

资源调配的矛盾

内蒙古向北京求援核酸检测力量时,北京因自身疫情无法抽调人员,最终由国家卫健委协调山东医疗队支援,暴露出应急资源分配的不均衡。

社会影响:经济与心理的双重冲击

-

旅游业与牧区经济的损失

内蒙古额济纳旗胡杨林景区因疫情关闭,直接损失超2亿元;北京至内蒙古的旅游专列停运,影响沿线餐饮、住宿产业链。 -

公众情绪与信任危机

社交媒体上,“内蒙古羊倌进京”等不实信息引发地域歧视,部分在京内蒙古务工人员遭遇租房拒签,心理热线数据显示,密接者焦虑咨询量同比上升40%。

-

基层治理的韧性考验

北京某街道通过“楼门长”制度动员居民参与防控,而内蒙古则依靠“牧民小组长”用蒙汉双语宣传政策,两种模式均体现基层智慧,但也暴露数字化覆盖不足的短板。

未来启示:如何构建更高效的防控网络

-

统一标准与动态调整机制

建议国家层面制定密接者管控的基准框架,允许地方根据疫情形势微调,但需提前报备并公开说明,避免“一刀切”或“层层加码”。 -

跨区域资源补偿制度

建立“兄弟省份对口支援”预案,如东部省份在疫情平稳期储备力量支援西部,并通过财政转移支付平衡成本。 -

科技赋能与人文关怀并重

推广“智能门磁+人工随访”结合的管理方式,同时为密接者提供心理疏导和物资代购服务,内蒙古可试点“流动核酸车+便携式检测仪”,解决偏远地区难题。 -

公众沟通的透明化

定期发布密接者活动轨迹的时空交集分析,用可视化数据(如热力图)增强公众风险意识,减少谣言传播。

内蒙古与北京密接者管理案例,既是我国疫情防控常态化的缩影,也为优化跨区域公共卫生协作提供了宝贵经验,未来需在精准防控与社会经济稳定间寻找平衡点,让“全国一盘棋”既有力度,更有温度。

(全文共2157字)

注:本文数据来源于国务院联防联控机制发布会、北京市疾控中心通报及内蒙古自治区政府官网公开报告,部分案例经匿名化处理。

发表评论