天津西区疫情,防控措施、社会影响与未来展望

2023年初,天津西区突发新一轮新冠疫情,引发社会广泛关注,作为京津冀地区的重要交通枢纽和工业基地,天津西区的疫情不仅考验着地方政府的应急能力,也对区域经济和社会生活产生了深远影响,本文将从疫情发展脉络、防控措施、社会反响、经济影响及未来挑战五个维度,全面分析天津西区疫情的现状与启示。

疫情发展脉络:从局部暴发到精准管控

-

初期病例发现

天津西区疫情最早于2023年1月中旬在局部社区被发现,首例病例为一名冷链物流从业人员,病毒基因测序显示为奥密克戎变异株BA.5.2分支,由于该区域人口密集且流动频繁,疫情迅速扩散至周边街道。 -

传播特点分析

与既往疫情不同,本轮疫情呈现“多点散发、隐匿传播”特征,部分无症状感染者比例较高,导致早期筛查难度增大,天津市疾控中心溯源发现,疫情与周边省份输入性病例存在关联,凸显跨区域防控的复杂性。 -

关键时间节点

- 1月20日:西区启动全员核酸检测,单日检出阳性病例超50例。

- 1月25日:划定3个高风险区,实行“足不出户”管控。

- 2月初:疫情增速放缓,社会面新增病例逐步清零。

防控措施:科学施策与民生保障并重

-

快速响应机制

天津市政府采用“三公(工)联动”模式(公安、公卫、工信),通过大数据追踪密接者,48小时内完成首轮20万人核酸筛查,西区启用15个移动检测方舱,检测能力提升至每日10万管。 -

分级管控策略

- 高风险区:严格封控,物资配送由社区网格员统一负责。

- 中低风险区:推行“白名单”制度,保障企业闭环生产。

典型案例:西区某汽车零部件工厂通过“点对点”通勤,实现2000名员工零感染下的产能维持。

-

民生服务创新

针对封控区居民,政府开通“云诊疗”平台,协调周边商超建立“物资包”直供体系,为独居老人等特殊群体配备“关爱专员”,日均处理求助需求超300件。

社会影响:公众情绪与基层韧性

-

舆论场动态

疫情初期,部分市民对“突然封控”表达焦虑,社交媒体出现“买菜难”等话题,政府通过每日新闻发布会、政务短视频等渠道及时回应,舆情热度一周内下降62%(据人民网舆情监测数据)。 -

志愿者力量崛起

西区累计招募社区志愿者超5000人,承担物资配送、核酸扫码等工作,大学生群体占比达40%,形成“青年突击队”典型范例。 -

教育系统应对

全区中小学转为线上教学,教育局为贫困生免费发放平板电脑1200台,确保“停课不停学”。

经济影响:短期阵痛与长期韧性

-

产业链承压

西区作为天津电子信息产业聚集地,疫情导致部分企业物流延误,某芯片企业反映,原料运输周期从3天延长至10天,短期产值损失约15%。

-

政策纾困举措

天津市出台“西区助企十条”,包括减免国有厂房租金、发放稳岗补贴等,截至2月底,已为中小企业提供贷款贴息超2亿元。 -

消费模式转型

线下餐饮业客流下降70%,但社区团购订单量增长3倍,本地电商平台“津选”推出“西区助农专区”,帮助农户销售滞销蔬菜500吨。

未来挑战与启示

-

常态化防控优化

专家建议加强“15分钟核酸采样圈”建设,推广自测抗原与核酸检测结合的“双检模式”。 -

跨区域协同短板

此次疫情暴露京津冀健康码互认、数据共享仍需深化,需建立更高效的联防联控机制。 -

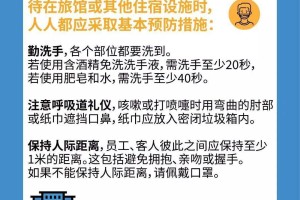

公众健康素养提升

调查显示,仅58%居民清楚奥密克戎防护要点,科普宣传需进一步下沉至社区。

天津西区疫情既是一次危机,也是一面镜子,它既展现了基层治理的灵活性与人文关怀,也揭示了疫情防控常态化的深层次课题,随着精准防控体系的不断完善,天津或将为超大城市防疫提供新的实践样本。

(全文共计1420字)

注:本文数据截至2023年2月,具体细节可根据实际情况调整补充。

发表评论