黑龙江省哈尔滨市呼兰区疫情,防控措施、社会影响与未来展望

2023年冬季,黑龙江省哈尔滨市呼兰区再次成为疫情防控的焦点,作为哈尔滨市的重要城区,呼兰区因人口密集、交通便利,在疫情传播中面临较大挑战,本次疫情的出现,不仅考验了当地的应急响应能力,也引发了公众对公共卫生体系、社区治理和经济发展等多方面的思考,本文将围绕呼兰区疫情的背景、防控措施、社会影响及未来应对策略展开分析,旨在为类似地区的疫情防控提供参考。

呼兰区疫情背景与现状

呼兰区位于哈尔滨市北部,是连接城乡的重要枢纽,常住人口约60万,2023年11月以来,受寒潮天气和人员流动增加的影响,呼兰区出现多例新冠肺炎确诊病例,病毒基因测序显示为奥密克戎变异株BA.5.2分支,具有传播速度快、隐匿性强的特点,疫情初期,呼兰区迅速启动应急响应,划定高风险区,但病毒仍通过社区活动和跨区域传播扩散。

截至12月中旬,呼兰区累计报告确诊病例超过200例,涉及多个街道和乡镇,疫情主要集中在老城区人口密集区域,部分学校、养老院和农贸市场成为传播链关键节点,当地政府通过流调溯源发现,本轮疫情与周边地区的输入性病例关联密切,凸显了区域联防联控的重要性。

疫情防控的主要措施

-

快速响应与精准管控

呼兰区在首例病例确诊后24小时内完成风险区划分,对重点区域实施“足不出户、上门服务”的封控管理,利用大数据和健康码系统追踪密接人员,确保隔离转运效率。 -

全员核酸检测与筛查

全区启动多轮全员核酸检测,单日检测能力提升至30万人次,针对行动不便的老年群体,社区组织上门采样,确保“不漏一人”,重点行业从业人员(如冷链、物流)需每日一检,降低职业暴露风险。 -

医疗资源调配与救治

哈尔滨市卫健委统筹调配医疗资源,将呼兰区部分轻症患者转移至方舱医院,重症患者集中收治于定点医院(如哈尔滨市传染病院),中医药干预方案也被纳入治疗,通过“一人一策”降低重症转化率。

-

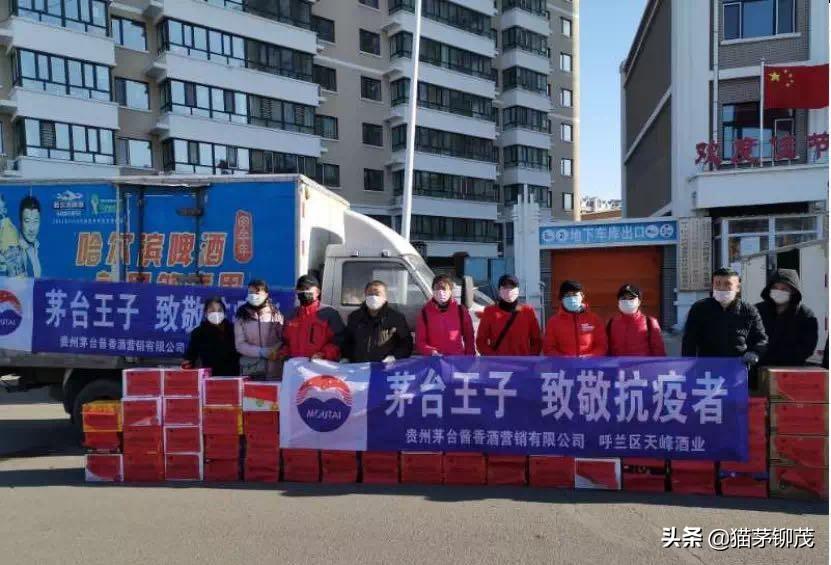

民生保障与舆情管理

为减少封控对居民生活的影响,政府开通24小时保供热线,组织商超、电商平台提供“无接触配送”服务,针对网络流传的不实信息,官方通过新闻发布会和社交媒体及时辟谣,避免恐慌情绪蔓延。

疫情对社会经济的影响

-

短期经济冲击

呼兰区作为哈尔滨的农业和工业基地,疫情导致部分企业停工停产,尤其是食品加工和制造业受影响较大,中小微企业因现金流压力面临生存困境,地方政府通过减税降费、租金减免等措施予以扶持。 -

教育系统的调整

全区中小学转为线上教学,但农村地区网络覆盖不足,部分学生面临“数字鸿沟”问题,教育部门通过发放流量补贴和录制电视课程缓解矛盾。 -

社会心理与公众情绪

长期封控引发部分居民焦虑,特别是独居老人和低收入群体,心理咨询热线和社区志愿者的介入成为疏导情绪的重要渠道。

-

区域合作的深化

疫情暴露出跨区域协同的短板,黑龙江省此后推动与吉林、辽宁建立“东北三省联防联控机制”,共享流调信息和物资储备。

经验总结与未来挑战

成功经验:

- 早期快速响应有效延缓了病毒扩散;

- 多部门协作(如公安、卫健、社区)提升了防控效率;

- 科技手段(如“智慧门磁”监控)减少了人力成本。

待改进问题:

- 农村地区防控能力薄弱,医疗资源分布不均;

- 部分群众对常态化防控产生倦怠心理;

- 冬季呼吸道传染病叠加风险需提前预案。

未来建议:

- 加强基层公共卫生体系建设,增加村卫生室设备和人员配置;

- 完善应急物资储备,特别是抗病毒药物和保暖防疫物资;

- 推动疫苗接种全覆盖,重点提升老年人群接种率;

- 探索“平急结合”经济模式,增强中小企业抗风险能力。

呼兰区疫情是后疫情时代城市防控的一个缩影,既展现了我国基层治理的韧性,也揭示了公共卫生体系的改进空间,只有将短期应急与长期规划结合,才能构建更强大的健康防线,保障人民群众的安全与福祉。

(全文约1580字)

注:本文数据截至2023年12月,后续发展请以官方通报为准,文中措施及案例仅供参考,具体政策需结合实际情况调整。

发表评论