石家庄疫情,一座城市的坚韧与全民抗疫的缩影

2020年新冠疫情暴发以来,中国多个城市经历了疫情的严峻考验,石家庄作为河北省省会,曾在2021年初和2022年底两度成为疫情焦点,这座华北重镇在抗疫中展现的快速响应、全民动员与科学防控,不仅是中国抗疫的缩影,也为全球城市应对突发公共卫生事件提供了宝贵经验,本文将从石家庄疫情的发展、防控措施、社会影响及启示四个维度展开分析。

石家庄疫情的发展脉络

-

2021年初的“战时状态”

2021年1月,石家庄市藁城区增村镇小果庄村报告首例本土确诊病例,随后疫情迅速扩散,单日新增病例一度破百,基因测序显示病毒为境外输入的德尔塔变异株,与石家庄正定国际机场的入境航班高度关联,由于临近春节,人员流动频繁,疫情迅速波及周边多个区县。 -

2022年底的奥密克戎冲击

2022年11月,奥密克戎变异株BA.5.2分支引发石家庄新一轮疫情,与初期不同,此轮病毒传播力更强,但致病力减弱,面对新挑战,石家庄尝试探索“精准防控”与“有序放开”的平衡点,如取消全员核酸、优化隔离政策等,引发全国关注。

防控措施:从“封城”到“精准化”

-

快速封控与全员检测

2021年疫情中,石家庄第一时间对增村镇实行封闭管理,全市1100万人口在3天内完成首轮核酸检测,创下“中国速度”,通过“闭环转运”“方舱隔离点”等措施,一个月内实现社会面清零。 -

科技赋能与基层动员

石家庄依托“健康码”“行程码”实现流调溯源数字化,并动员社区工作者、志愿者参与物资配送,裕华区建立“居民需求清单”,通过微信群协调生活物资供应,保障隔离期间民生需求。

-

政策调整与社会争议

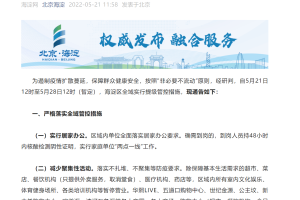

2022年底,石家庄率先取消常态化核酸,公共场所不再查验健康码,这一举措虽减轻了财政压力,但也导致部分民众恐慌,政府随后通过加强重点人群防护、扩容ICU床位等方式平稳过渡。

疫情的社会影响

-

经济与民生压力

2021年封控期间,石家庄餐饮、零售业损失惨重,但电商、社区团购逆势增长,2022年政策调整后,企业复工复产加速,但短期内医疗资源承压,退烧药一度紧缺。 -

教育系统的应变

中小学全面转为线上教学,部分农村地区因网络条件受限,出现“屋顶蹭网”“帐篷课堂”等感人场景,疫情后,石家庄教育局推动“线上线下融合教学”常态化。 -

公众心理与舆论场

疫情初期,部分市民因信息不对称产生焦虑;后期政策调整时,舆论对“自主防护责任”的讨论增多,反映出社会对疫情认知的理性化转变。

启示:韧性城市与长效防控

-

基层治理是关键

石家庄案例证明,社区网格化管理、志愿者体系是应对疫情的核心力量,未来需加强基层医疗资源配置,提升社区卫生服务中心的哨点作用。 -

平衡防控与发展的矛盾

从“一刀切”到“精准化”,石家庄的探索说明:防控政策需随病毒变异动态调整,同时通过科普教育减少公众恐慌。 -

全球视野下的合作

石家庄正定机场的输入性疫情警示:国际口岸城市需强化“人物同防”,而中国在疫苗研发、数据共享上的经验也应惠及全球。

石家庄的抗疫历程,既是一座城市的 resilience(韧性)写照,也是中国三年抗疫的微观样本,从紧急封控到科学放开,从全民核酸到自主防护,每一步都凝聚着普通人的坚守与智慧,后疫情时代,如何将这段经历转化为城市治理能力提升的动力,仍是值得深思的命题。

(全文约1280字)

注:文中数据与案例参考公开报道,如需具体细节可补充权威来源。

发表评论