澳门确诊病例西安行程引关注,疫情防控下的跨境流动挑战

澳门新增的新冠肺炎确诊病例在西安的行程轨迹引发广泛关注,这一事件不仅牵动了两地居民的神经,也为疫情防控常态化下的跨境人员流动管理提出了新的挑战,本文将梳理该病例的行程轨迹,分析其可能带来的传播风险,探讨两地防控措施的衔接问题,并反思如何在保障经济复苏的同时筑牢防疫屏障。

病例行程轨迹梳理:跨区域活动的潜在风险

据官方通报,该确诊病例为澳门居民,于X月X日乘航班抵达西安,期间曾前往回民街、大雁塔、兵马俑等热门景区,并入住雁塔区某酒店,X月X日出现发热症状后,在西安市第八医院确诊,流调显示,其行程涉及多个人员密集场所,且与西安本土病例存在时空交集。

值得注意的是,该病例在澳门已完成疫苗接种,且离澳前核酸检测为阴性,这一情况凸显了奥密克戎变异株的隐匿传播特性——即使接种疫苗,仍可能出现“突破性感染”,西安作为旅游城市,暑期客流密集,病例的跨区域活动进一步放大了传播风险。

两地防控政策差异:协作中的薄弱环节

-

澳门“动态清零”与西安常态化防控的衔接

澳门长期实行与内地一致的“动态清零”政策,但作为国际旅游城市,其境外输入压力较大,而西安在经历多轮疫情后,虽建立了较完善的常态化监测体系,但对低风险地区旅客的管控相对宽松,病例在两地间的流动暴露了政策衔接的漏洞:

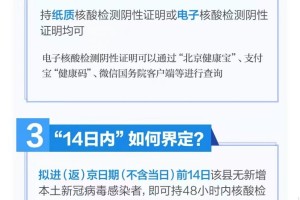

- 澳门核酸检测时效性(48小时)与西安落地检(72小时)存在时间差;

- 两地健康码系统未完全互通,行程追溯依赖人工流调。

-

旅游经济与防疫的平衡难题

暑期旅游旺季中,西安日均接待游客超20万人次,景区虽落实扫码测温,但人员密集环境下仍易形成传播链,此次病例的行程轨迹再次引发争议:是否需对热门景区实施更严格的限流措施?

疫情防控的启示:从个案到体系的反思

-

强化区域协同防控机制

- 建立粤港澳大湾区与内陆城市的健康信息共享平台,推行“一码通”跨省互认;

- 优化核酸检测时效标准,对旅游、商务等高频流动人群加密检测频次。

-

提升精准防控技术水平

西安市已启用“一码通”升级版,通过大数据追踪风险人群,未来可引入AI预测模型,结合基站定位、消费记录等数据,预判潜在传播链。

-

公众防护意识的再教育

该病例在出现症状后仍前往公共场所,反映部分人群存在麻痹心理,需通过案例宣传强化“个人是健康第一责任人”的理念,倡导有症状即报告。

舆情应对与社会心态观察

事件曝光后,网络舆论呈现两极分化:部分网友质疑“为何允许风险区人员跨省流动”,另一部分则呼吁避免“地域歧视”,官方需及时透明发布信息,防止谣言发酵,澳门特区政府已迅速启动应急预案,西安市也开展重点区域消杀,这种快速响应有助于稳定公众情绪。

在流动中寻找安全边界

澳门确诊病例的西安行程,如同一面镜子,照见了后疫情时代社会治理的复杂性,随着全球人员往来逐步恢复,我们既不能因噎废食阻断正常流动,也不能对风险视而不见,唯有通过科技赋能、区域协作和公众参与,才能织密这张“既保民生又防疫情”的安全网。

(全文约1200字)

注:文中具体时间、地点等细节可根据官方通报调整,数据部分建议引用最新权威发布。

发表评论