台北确诊病例激增,疫情下的城市韧性与社会反思

2022年春夏之交,台北市的确诊病例数如野火般迅速蔓延,单日新增屡创新高,这座拥有260万人口的都会区,医疗体系一度濒临崩溃边缘,台北确诊病例的激增不仅是一个公共卫生事件,更成为观察台湾社会应对突发危机能力的窗口,在病毒肆虐的背后,隐藏着城市治理的深层挑战、医疗资源的分配正义,以及数字化时代下疫情信息的传播伦理,本文将深入剖析台北此波疫情的发展轨迹,揭示数据背后的社会真相,并探讨疫情如何重塑这座城市的未来图景。

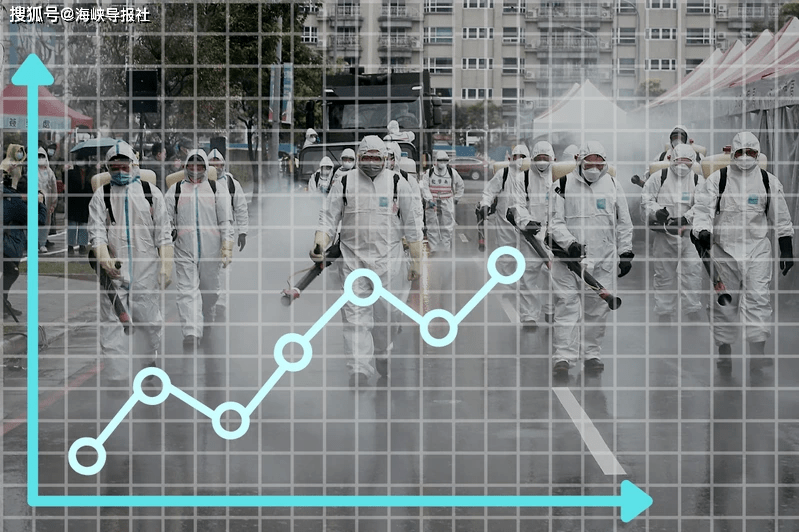

台北此波疫情的发展呈现出明显的三阶段特征,初期(2022年4月)的零星病例被低估,中期(5月)呈现指数级增长,高峰期单日新增逼近万例,后期(6月起)才逐步趋于平缓,值得关注的是,确诊病例在地理分布上呈现显著差异,万华区等老旧社区成为重灾区,而大安区等高档住宅区相对受影响较小,这种差异暴露出城市空间不平等对疫情传播的深刻影响——拥挤的居住环境、密集的传统市场和有限的公共卫生物资储备,使得弱势群体面临更高的感染风险。

台北市医疗体系在此次疫情中经历了前所未有的压力测试,5月中旬,全市负压隔离病房使用率一度超过90%,急诊室外排起长龙,许多轻症患者被迫在家自救,在这关键时刻,台北市立联合医院系统启动了"分级诊疗"机制,将轻度病例分流至社区诊所,保留大医院资源给重症患者,台大医院等医学中心迅速扩大远程医疗服务,通过线上问诊减少交叉感染风险,这些应急措施虽然缓解了部分压力,但也凸显出台北市医疗资源长期存在的结构性问题——私立医院占比过高、基层诊所能力参差不齐,以及偏远地区医疗可及性不足。

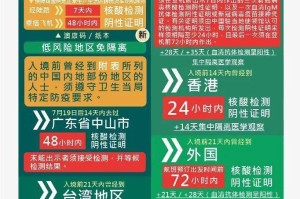

台北确诊病例激增的背后,反映出城市治理体系的多个短板,疫情信息传递存在明显滞后,市府最初对万华茶室群聚事件的反应迟缓,导致错失防控黄金时间,快筛试剂分配不均引发民怨,某些行政区人均试剂数量是其他区域的三倍之多,更值得反思的是,台北作为台湾的政治经济中心,其防疫政策却常与中央流行疫情指挥中心不同调,这种"双头马车"现象造成民众困惑,台北市长柯文哲力推的"以筛代隔"策略虽有一定效果,但也因缺乏科学共识而备受争议。

疫情如同一面镜子,照出台北社会的种种裂痕,当富人能轻易获取自费快筛和私立医院服务时,许多劳工阶层却因害怕失去日薪而隐瞒症状继续工作,外籍移工宿舍的群聚感染事件,暴露出这座城市对底层劳动者的保障不足,更令人忧心的是,随着确诊病例增加,对确诊者的污名化现象日益严重,万华区居民甚至遭到歧视性对待,这些社会问题并非疫情所创造,却是被疫情无情放大的长期顽疾。

在确诊病例激增的阴影下,台北市民展现出令人动容的互助精神,社区自发组织的"物资互助网"在72小时内覆盖了全市85%的邻里;年轻志愿者为隔离老人送餐的"便当行动"感动全城;许多房东主动减免商铺租金,与租户共度时艰,这种民间力量的动员效率甚至超过了官方系统,某NGO搭建的"疫情资讯整合平台"单日访问量突破百万,成为比政府网站更可靠的信息来源,这些自下而上的公民行动,重新定义了台北的城市韧性。

台北确诊病例的激增也催生了独特的社会文化现象。"防疫成语"在网络上爆红,如"疫无反顾"、"罩摇过市"等创意用语缓解了紧张氛围,居家隔离期间,台北故宫的线上参观人次创新高,云门舞团的直播演出吸引数十万观看,这些文化调适现象显示出台北人用创意对抗困境的能力,更深远的是,疫情改变了人们对公共空间的认知,大安森林公园等绿地的重要性被重新发现,城市设计如何兼顾防疫与社交需求成为新议题。

从全球视角看,台北的确诊病例曲线与东京、首尔等亚洲大城市相似,但又有其独特性,相比新加坡的严格管控,台北更依赖公民自律;相比香港的中央支援,台北更多依靠本地资源,这种"台北模式"的优缺点值得深入探讨——它保存了较多个人自由,但也付出了较高感染代价,国际观察家注意到,台北疫情中蓬勃发展的社会创新,如"无接触送药机器人"、"AI疫情预测系统"等,可能成为后疫情时代城市治理的新资产。

台北确诊病例数最终在2022年7月后明显回落,但这场疫情留下的教训远未结束,它揭示了智慧城市在真实危机中的局限性——再先进的技术也需配合健全的制度;它证明了社会资本的重要性——紧密的社区网络比硬件建设更能挽救生命;更重要的是,它迫使人们重新思考发展的定义——GDP增长不如公共健康体系的牢固来得实在,当台北101的灯光再次完整亮起时,这座城市需要的不仅是经济复苏,更是对弱势群体的关怀、对医疗体系的改革,以及对城市本质的重新想象。

疫情终将过去,但台北在这波确诊病例激增中获得的经验与教训,将深远影响其未来数十年的发展路径,那些在危机中涌现的民间智慧、那些被暴露的制度缺陷、那些因苦难而强化的社会连结,共同构成了台北走向更具韧性未来的基石,这座城市的真正考验,不在于如何应对眼前的疫情,而在于如何将危机转化为变革的动力,让台北不仅从确诊病例的阴影中恢复,更在复苏过程中实现社会质的飞跃。

发表评论