香港防疫卫生署,守护公共卫生安全的坚实堡垒

香港作为国际大都市,人口密集且流动性高,公共卫生安全一直是社会稳定的重要基石,在这一背景下,香港特别行政区政府卫生署(简称“香港卫生署”)及其下属的防疫部门承担着至关重要的角色,从应对季节性流感、登革热等传统传染病,到抗击新冠肺炎疫情等全球性公共卫生危机,香港防疫卫生署始终站在第一线,通过科学防控、透明沟通和高效执行,为市民健康筑起坚实防线,本文将深入探讨香港防疫卫生署的职能、历史贡献、应对疫情的策略,以及未来面临的挑战与机遇。

香港防疫卫生署的职能与架构

香港卫生署是特区政府的核心卫生事务执行机构,其防疫工作主要由“卫生防护中心”(Centre for Health Protection, CHP)负责,该中心成立于2003年SARS疫情后,旨在整合资源、强化传染病监测与应对能力,其主要职能包括:

- 疾病监测与预警:通过实验室检测、医院报告及社区监测系统,实时追踪传染病动态。

- 流行病学调查:对确诊病例进行溯源,阻断传播链。

- 疫苗接种计划:统筹流感、新冠等疫苗的接种与推广。

- 公共卫生教育:通过媒体、社区活动普及防疫知识。

- 跨境合作:与内地及国际组织(如WHO)共享数据,协调防控政策。

这一架构体现了香港“预防为主、快速反应”的公共卫生理念。

历史贡献:从SARS到新冠的实战经验

2003年SARS疫情的教训与改革

SARS疫情是香港公共卫生史上的转折点,疫情暴露出当时防疫体系的薄弱环节,如医院感染控制不足、信息沟通滞后等,此后,香港政府成立卫生防护中心,并制定《预防及控制疾病条例》,赋予卫生署强制隔离、关闭场所等法律权力。

2019年登革热与季节性流感的应对

在新冠肺炎暴发前,香港已通过登革热本地病例的快速扑灭、冬季流感疫苗接种计划(覆盖率超80%)等实践,积累了丰富的社区防控经验。

新冠肺炎阻击战(2020-2023)

面对新冠疫情,香港防疫卫生署采取多管齐下的策略:

- 严格边境管控:早期实施入境隔离与核酸检测,延缓病毒输入。

- 动态社交距离措施:根据疫情波动调整餐厅营业、集会限制等政策。

- 疫苗普及与分级诊疗:推动疫苗接种(2022年成人接种率达95%),轻症患者分流至社区治疗设施,减轻医院压力。

尽管经历奥密克戎变异株的冲击,香港最终以较低的死亡率(0.6%,低于全球平均水平)渡过疫情高峰。

防疫策略的科学性与争议

香港的防疫措施始终在“精准防控”与“民生经济”间寻求平衡,但也引发部分争议:

- 动态清零与共存之争

- 支持者认为严格的清零政策保护了医疗系统;

- 批评者指出长期封锁对经济和小商户造成重创。

- 信息透明度与公众信任

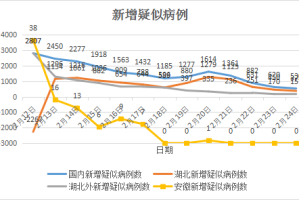

卫生署每日公布疫情数据,但部分市民质疑病例统计标准的变化。

- 科技应用与隐私保护

“安心出行”APP助力流调,但强制使用被指可能侵犯隐私。

这些争议反映了公共卫生决策的复杂性,需兼顾科学、社会与伦理维度。

未来挑战与优化方向

新发传染病的威胁

全球气候变暖、动物源性病毒(如禽流感)跨种传播风险增加,要求香港提升病原体监测技术。

医疗资源瓶颈

公立医院长期超负荷,需通过扩建设施、培训医护人员增强韧性。

社会协作与信任重建

部分市民对政府的防疫疲劳可能影响未来政策执行,需通过社区参与改善沟通。

区域一体化防控

深化与粤港澳大湾区的联防联控机制,例如共享健康码数据、统一检疫标准。

公共卫生安全的永恒课题

香港防疫卫生署的实践表明,现代城市的公共卫生安全不仅依赖技术手段,更需要政府担当、市民配合与国际协作,随着病毒变异和全球化进程的深入,香港需继续以科学为指南、以人文为底色,在挑战中守护“东方之珠”的健康与活力。

(全文约1200字)

注:本文数据截至2023年,后续政策变化需参考最新官方发布。

发表评论