从上海到贵州,疫情下的跨区域防控与协作

2022年,中国多地经历了新冠疫情的反复冲击,其中上海和贵州的疫情发展轨迹尤为引人关注,从上海这一国际大都市的严峻防控形势,到贵州作为西部省份的快速响应,两地之间的疫情联动不仅考验了跨区域协作能力,也为全国疫情防控提供了重要经验,本文将梳理上海至贵州的疫情传播链条、两地的防控措施差异,以及由此引发的公共卫生思考。

上海疫情:爆发与挑战

2022年3月,上海遭遇奥密克戎变异株的冲击,单日新增病例一度突破2万例,作为中国经济和交通枢纽,上海的疫情迅速引发全国关注。

-

疫情特点

- 传播速度快:奥密克戎的高传染性导致社区传播难以快速切断。

- 外溢风险高:大量流动人口使得疫情向其他省份扩散,包括贵州。

-

防控措施

- 上海采取了“全域静态管理”,但初期因物资配送、医疗资源紧张等问题引发争议。

- 后期通过“核酸+抗原”筛查、方舱医院建设等措施逐步控制疫情。

-

外溢影响

由于交通网络发达,上海疫情通过返乡人员、物流运输等渠道外溢至多个省份,贵州便是其中之一。

贵州疫情:输入与应对

贵州作为西部省份,人口流动性相对较低,但2022年8月仍因上海等地的输入病例出现本土疫情,尤其是贵阳、遵义等地成为防控重点。

-

疫情输入路径

- 返乡人员:部分从上海返回贵州的务工人员成为传播源。

- 物流关联:冷链运输、快递包裹等也可能成为病毒载体。

-

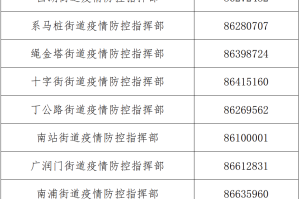

贵州的快速响应

- 精准封控:贵阳对重点区域实施“足不出户”管理,避免全域封控。

- 核酸检测:迅速开展多轮全员筛查,切断传播链。

- 医疗支援:省内调配资源,同时接受国家医疗队援助。

-

农村地区的挑战

贵州山区医疗资源相对薄弱,疫情暴露出基层防控的短板,如核酸检测能力不足、信息传递滞后等。

上海与贵州的防控对比

两地在经济水平、医疗资源、人口密度上差异显著,其防控策略也各具特色:

| 对比维度 | 上海 | 贵州 |

|---|---|---|

| 防控启动速度 | 初期因规模大反应稍慢 | 输入病例后快速响应 |

| 资源调配能力 | 医疗资源丰富,但需求压力大 | 依赖省内协作与国家支援 |

| 社会影响 | 经济停摆代价高 | 农村地区民生保障难度大 |

| 外溢管控 | 后期加强离沪人员筛查 | 严查外来人员,强化边境防控 |

跨区域协作的启示

上海与贵州的疫情联动凸显了跨区域联防联控的重要性:

-

信息共享机制

- 建立全国统一的疫情数据平台,实时追踪高风险人员流动。

- 上海在后期通过“随申码”与贵州“健康码”互通,减少信息滞后。

-

资源互补

- 东部地区可向西部支援检测设备、疫苗等物资。

- 贵州的经验表明,基层动员能力(如村干部排查)能弥补技术短板。

-

交通管控优化

- 对高铁、航班等跨省交通工具实施分级管控(如48小时核酸证明)。

- 避免“一刀切”封堵,保障必要物流畅通。

公共卫生体系的长期思考

-

加强基层医疗建设

贵州疫情暴露了农村医疗资源的不足,未来需加大乡镇卫生院投入。 -

常态化防控与经济发展平衡

上海的经验显示,超大城市需探索更灵活的防控模式(如“精准网格化”)。 -

公众科普与配合

两地均出现因谣言引发的抢购现象,需通过权威信息发布增强社会信心。

从上海到贵州,疫情的跨区域传播既是挑战,也是完善全国防控网络的契机,中国需进一步优化“全国一盘棋”策略,兼顾效率与人性化,为全球疫情防控提供更多中国方案。

(全文约1500字)

注:本文可根据最新疫情数据补充细节,如贵州后续防控成效、上海复工复产经验等。

发表评论