上海福州路疫情,城市治理与社区韧性的双重考验

《上海福州路疫情:城市治理与社区韧性的双重考验》**

2022年春季,上海经历了一场前所未有的疫情冲击,而作为城市核心区域的黄浦区福州路,因其密集的居民区、商业设施和文化场所,成为疫情防控的重点区域之一,福州路的疫情不仅反映了超大城市在突发公共卫生事件中的治理能力,也展现了社区在危机中的韧性与适应力,本文将从疫情背景、防控措施、社区应对、经济影响及未来启示五个方面,探讨上海福州路疫情的经验与教训。

疫情背景:福州路的特点与挑战

福州路位于上海市黄浦区,是上海著名的文化街区,拥有众多书店、出版社、文具店和历史建筑,同时也是居民密集的社区,其特点包括:

- 人口密度高:福州路周边老旧小区较多,居住人口密集,且老年人口比例较高,增加了疫情防控的难度。

- 商业与文化活跃:作为文化地标,福州路平日人流量大,疫情暴发后,如何平衡防疫与商业活动成为难题。

- 基础设施老旧:部分居民楼建筑年代久远,公共空间狭小,给封控管理、物资配送和核酸检测带来挑战。

2022年3月底,随着奥密克戎变异株在上海的快速传播,福州路成为黄浦区疫情较为严重的区域之一,单日新增病例数一度居高不下,使得该区域的防控工作备受关注。

疫情防控:政府与社区的协同作战

面对疫情,上海市政府采取了“动态清零”策略,福州路所在的黄浦区也迅速响应,实施了一系列防控措施:

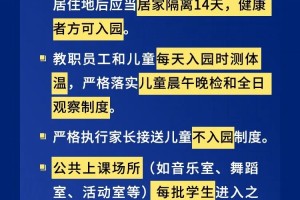

封控管理与核酸检测

- 福州路部分小区被划为封控区,居民实行“足不出户”政策,由社区工作者和志愿者提供生活保障。

- 大规模核酸检测成为日常,街道设立多个采样点,并采用“楼栋分批检测”方式减少交叉感染风险。

物资保障与特殊群体关怀

- 政府协调保供企业,通过“社区团购+政府配送”模式,确保居民基本生活物资供应。

- 针对老年人和慢性病患者,社区建立“一对一”帮扶机制,提供药品代购和就医绿色通道。

数字化防疫手段的应用

- 推广“随申码”和“核酸码”,优化流调效率。

- 部分社区尝试使用智能门磁和无人机巡查,减少人员接触风险。

防控过程中也暴露了一些问题,如初期物资配送不及时、部分居民对长时间封控产生焦虑等,反映出超大城市精细化管理的挑战。

社区韧性:居民自治与互助网络

在政府防控体系之外,福州路的居民和社区组织展现出强大的自我调节能力:

志愿者队伍的快速组建

- 许多年轻人、退休教师和社区工作者自发组成志愿者团队,协助核酸采样、物资分发和信息登记。

- 一些居民利用社交媒体建立互助群,共享物资信息和心理支持。

邻里互助文化的复兴

- 疫情期间,居民之间自发形成“以物换物”的互助模式,例如蔬菜、药品的共享。

- 部分商家免费为医护人员和志愿者提供餐食,体现社会责任。

文化机构的线上转型

- 福州路的书店和出版社通过直播、线上读书会等方式维持运营,保持文化活力。

这些自下而上的努力,不仅缓解了行政资源的压力,也增强了社区的凝聚力。

经济影响:商业复苏与转型思考

福州路作为文化商业街区,疫情对其经济生态造成显著冲击:

- 实体书店与文具店的困境:由于人流锐减,部分小型书店面临生存危机,倒逼行业探索线上线下结合模式。

- 餐饮业的调整:许多餐馆转向外卖和预制菜业务,部分老字号通过社区团购维持运营。

- 文化活动的创新:疫情后,福州路的文化机构更加注重数字化和体验式消费,如推出“云逛书店”和文创产品。

长远来看,疫情加速了福州路商业模式的转型,未来可能更注重“文化+科技”的融合。

未来启示:城市治理与社区建设的优化方向

福州路疫情的经验为超大城市治理提供了重要启示:

- 加强基层应急管理能力:未来需优化社区工作者和志愿者的培训体系,提升快速响应能力。

- 完善数字化防疫基础设施:如智能物流、无人配送等技术可减少人力依赖。

- 推动“平战结合”的社区规划:老旧小区改造应兼顾日常居住与应急需求,如增设公共储物空间和临时医疗点。

- 培育社区互助文化:鼓励居民参与公共事务,建立长效的邻里支持网络。

上海福州路的疫情是一场对城市治理和社区韧性的严峻考验,尽管过程中存在挑战,但政府、社区和居民的共同努力展现了强大的适应能力,福州路乃至整个上海需要在总结经验的基础上,构建更加灵活、包容和可持续的城市防疫体系,让这座国际化大都市在危机中更具韧性。

(全文约1600字)

发表评论