乌鲁木齐疫情中的领导追责,问责机制与社会反思

2022年冬季,乌鲁木齐市爆发的新冠疫情引发了全国关注,在疫情防控过程中,部分管理疏漏和应对不力的情况逐渐暴露,导致公众对地方政府和相关领导的责任追究提出强烈诉求,疫情不仅考验了城市的应急管理能力,也再次引发了关于官员问责机制的讨论,本文将从乌鲁木齐疫情的发展、领导责任认定、问责机制的运行以及社会影响等方面展开分析,探讨在重大公共卫生事件中,如何确保责任落实与制度完善。

乌鲁木齐疫情的发展与防控疏漏

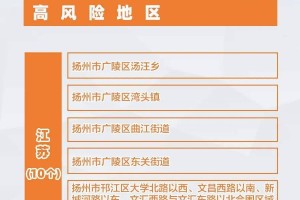

乌鲁木齐作为新疆维吾尔自治区的首府,人口密集,流动性强,疫情防控压力巨大,2022年10月,乌鲁木齐疫情迅速蔓延,部分社区出现长时间封控、物资供应不足、医疗资源紧张等问题,甚至出现了因管理不善导致的人员伤亡事件,这些情况引发了公众对政府应对能力的质疑。

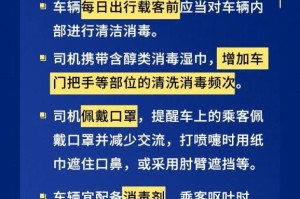

在疫情初期,部分基层单位执行“一刀切”政策,导致居民生活受到严重影响,一些小区长时间封控,但物资配送不及时,部分居民面临断粮断药的风险,核酸检测组织混乱、信息发布滞后等问题也加剧了社会恐慌情绪,这些问题的背后,反映出部分领导干部在决策和执行层面存在严重失职。

领导责任的认定与问责机制

在重大公共危机事件中,领导干部的责任认定至关重要,根据《中国共产党问责条例》和《中华人民共和国公职人员政务处分法》,在疫情防控中失职渎职的官员应当受到相应惩处,乌鲁木齐疫情暴露出的一些问题,如应急预案不完善、资源调配不力、信息不透明等,直接指向部分领导干部的管理责任。

2022年11月,新疆维吾尔自治区党委对乌鲁木齐市部分领导干部进行了问责处理,乌鲁木齐市卫健委主任、某区疫情防控指挥部负责人等因防控不力被免职或记过处分,这一系列问责措施向社会传递了明确信号:在疫情防控中,领导干部必须切实履行职责,否则将面临严肃追责。

公众对于问责的深度和广度仍有更高期待,部分舆论认为,仅对基层官员进行问责不足以解决根本问题,更高层级的决策者是否也应承担相应责任?这一问题触及了中国行政管理体系中的权责匹配难题。

问责机制的科学性与公正性

在乌鲁木齐疫情的问责过程中,如何确保问责机制的科学性和公正性是一个关键问题,问责不能仅停留在“找替罪羊”层面,而应深入分析制度漏洞和管理缺陷;问责过程必须公开透明,避免因政治因素影响处罚的公平性。

从过往案例来看,疫情防控中的官员问责往往存在“重处罚、轻改进”的倾向,某地疫情暴发后,相关负责人被迅速免职,但后续的防控措施并未得到根本性优化,在乌鲁木齐疫情的问责中,公众更希望看到的是系统性反思和制度性调整,而非简单的“换人”了事。

问责的公正性也需得到保障,在部分情况下,基层干部承担了过多责任,而高层决策者的责任未被充分追究,乌鲁木齐疫情的防控政策是否受到更高层级指令的影响?如果存在决策失误,相关责任如何划分?这些问题需要更透明的调查和更清晰的权责界定。

社会影响与公众信任重建

乌鲁木齐疫情的防控不力及后续问责,对政府公信力造成了冲击,在社交媒体上,大量市民反映生活困难、求助无门的情况,加剧了社会不满情绪,尽管后续的问责行动试图平息舆论,但如何重建公众信任仍是地方政府面临的严峻挑战。

政府需要通过更透明的信息发布机制,让公众了解疫情的真实情况和防控进展,及时公布感染数据、物资调配情况、医疗资源分配等信息,减少谣言传播空间,政府应加强与民众的沟通,倾听基层声音,避免“一刀切”政策带来的负面影响。

更重要的是,问责不能止于处罚个别官员,而应推动整个行政管理体系的优化,建立更科学的应急管理机制,提高基层执行力,确保在类似危机中能够迅速、有效地应对。

从问责到制度完善

乌鲁木齐疫情的问责事件再次表明,在重大公共卫生事件中,领导干部的责任至关重要,单纯的处罚并不能从根本上解决问题,必须结合制度性改革,确保权责对等、管理科学。

地方政府应当从以下几个方面进行改进:

- 优化应急管理体系:建立更灵活的疫情防控机制,避免“层层加码”和“一刀切”政策。

- 加强信息公开与公众参与:提高政府透明度,让民众了解政策依据和执行情况。

- 完善问责机制:确保问责不仅针对基层,也要涵盖决策层,形成权责匹配的管理体系。

乌鲁木齐疫情的教训应当成为全国疫情防控的重要参考,只有在问责的基础上推动制度完善,才能真正提升政府的治理能力,增强公众对政府的信任。

发表评论