昆明疫情期间商店,坚守与变革的双重奏

挑战中的希望之光**

2020年初,新冠疫情突如其来,席卷全球,作为云南省的省会城市,昆明也未能幸免,在严格的防疫政策下,这座以旅游业和商贸著称的城市经历了前所未有的挑战,商店作为城市经济的重要组成部分,首当其冲地受到了冲击,在困境之中,昆明的商店经营者们展现出了惊人的韧性和创新精神,通过多种方式适应新常态,甚至在某些领域实现了逆势增长,本文将探讨昆明疫情期间商店的生存现状、面临的挑战、转型策略以及对未来的展望。

昆明疫情期间商店的生存现状

实体店遭遇寒冬

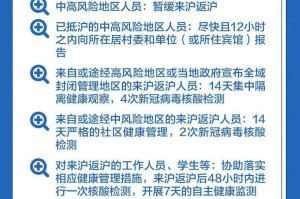

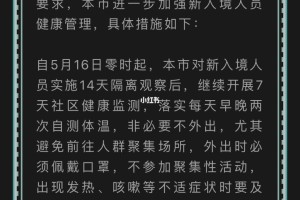

疫情期间,昆明市政府实施了严格的封控措施,包括限制人员流动、暂停非必要商业活动等,这使得许多依赖线下客流量的商店,尤其是餐饮、服装、旅游纪念品等行业,遭受了沉重打击,据昆明市商务局统计,2020年上半年,昆明市零售业整体销售额同比下降约30%,部分小型商店甚至因资金链断裂而被迫关门。

线上零售逆势增长

与实体店的萧条形成鲜明对比的是,线上零售在疫情期间迎来了爆发式增长,许多原本以线下为主的商店纷纷转向电商平台,如淘宝、拼多多、美团等,通过直播带货、社区团购等方式维持经营,昆明本地的特色产品,如鲜花、普洱茶、野生菌等,通过线上渠道销往全国,部分商家甚至实现了销售额的翻倍增长。

社区便利店成为“生命线”

在封控期间,居民出行受限,社区便利店和生鲜超市成为保障日常生活的重要渠道,昆明许多社区商店迅速调整经营策略,增加生活必需品的库存,并推出无接触配送服务,一些小型超市还与外卖平台合作,提供“线上下单、线下配送”的服务,既满足了居民需求,也维持了自身运营。

昆明商店面临的挑战

客流量锐减,租金压力大

疫情期间,昆明各大商圈的人流量大幅下降,以昆明老街、南屏步行街等传统商业区为例,游客数量减少了70%以上,导致许多商店入不敷出,高昂的店铺租金成为压垮部分商家的最后一根稻草,尽管政府出台了租金减免政策,但覆盖面有限,许多个体经营者仍面临巨大经济压力。

供应链中断,物流成本上升

由于疫情防控措施,昆明的物流体系一度受到影响,尤其是跨省运输受阻,导致部分商品供应不足,物流成本的上升也让商家利润空间进一步压缩,鲜花是昆明的重要产业,但由于航空运输受限,许多花农和花店不得不承受更高的运输费用和更长的交货周期。

消费者信心不足,消费习惯改变

疫情改变了人们的消费习惯,消费者更加倾向于线上购物,对实体店的依赖度降低,经济下行压力使得许多市民缩减非必要开支,导致商店的客单价下降,如何重新吸引消费者回到线下,成为昆明商家亟需解决的问题。

昆明商店的转型策略

面对挑战,昆明的商店经营者们积极寻求转型,探索新的商业模式,以下是几种典型的应对策略:

数字化转型:从线下到线上

许多传统商店开始拥抱互联网,通过开设网店、直播带货等方式拓展销售渠道,昆明的一些茶叶店老板通过抖音、快手等平台直播卖茶,吸引了大量外地客户,部分商家还利用微信小程序建立私域流量,提供会员专属优惠,增强客户粘性。

社区团购与无接触配送

疫情期间,社区团购模式在昆明迅速兴起,商家与社区团长合作,通过微信群接龙的方式收集订单,再统一配送到小区,这种方式不仅降低了物流成本,也提高了配送效率,无接触配送(如智能快递柜、定点自提)的普及,也让消费者更加安心。

跨界合作,抱团取暖

面对经营困境,一些商家选择跨界合作,共享资源,餐饮店与生鲜超市合作,推出“食材+半成品菜”的组合套餐;花店与咖啡店联名,推出“鲜花+下午茶”的体验套餐,这种模式不仅降低了运营成本,还提升了品牌影响力。

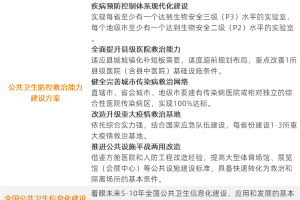

政府扶持与政策红利

昆明市政府也出台了一系列扶持政策,如减免税收、提供低息贷款、发放消费券等,帮助商家渡过难关,2022年昆明市发放了超过1亿元的消费券,有效刺激了本地消费市场。

未来展望:后疫情时代昆明商店的发展趋势

尽管疫情给昆明的商业带来了巨大冲击,但也加速了行业的变革,昆明的商店可能会呈现以下趋势:

线上线下深度融合

“新零售”模式将成为主流,商家不再局限于单一渠道,而是通过“线上引流+线下体验”的方式提升整体销售额,服装店可以推出“线上下单、到店试穿”服务,增强消费者体验。

社区商业进一步崛起

社区便利店、生鲜超市等贴近居民生活的商业形态将继续发展,甚至可能取代部分大型商超的地位,社区商店可能会更加智能化,如引入无人售货、AI推荐等技术。

健康与安全成为核心竞争力

消费者对健康和安全的要求提高,商店需要更加注重卫生管理,如定期消毒、提供无接触支付等,绿色、有机产品可能会更受欢迎。

本地化与特色化经营

昆明拥有丰富的旅游资源和文化底蕴,未来商店可以更加注重本地特色,如推出“云南风味”主题店、非遗手工艺品店等,吸引游客和本地消费者。

发表评论