上海市病毒情况深度分析,防控措施、现状与未来挑战

上海市作为中国最大的经济中心和国际化大都市,人口密集、流动性强,一直是公共卫生防控的重点区域,近年来,从新冠病毒(SARS-CoV-2)到季节性流感,再到其他新兴病毒的潜在威胁,上海市的病毒情况备受关注,本文将从上海市病毒感染的现状、防控措施、社会影响及未来挑战等方面展开分析,旨在为读者提供全面的视角。

上海市病毒感染的现状

-

新冠病毒的流行与变异

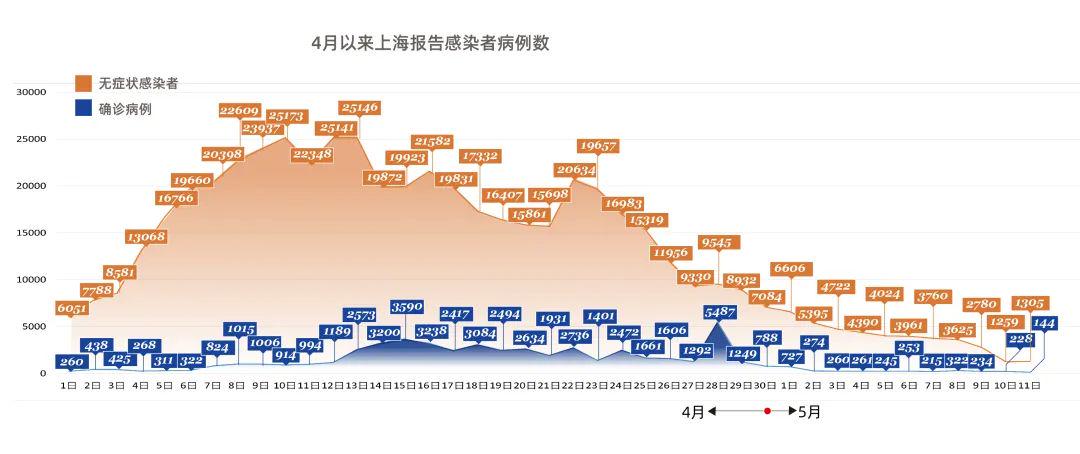

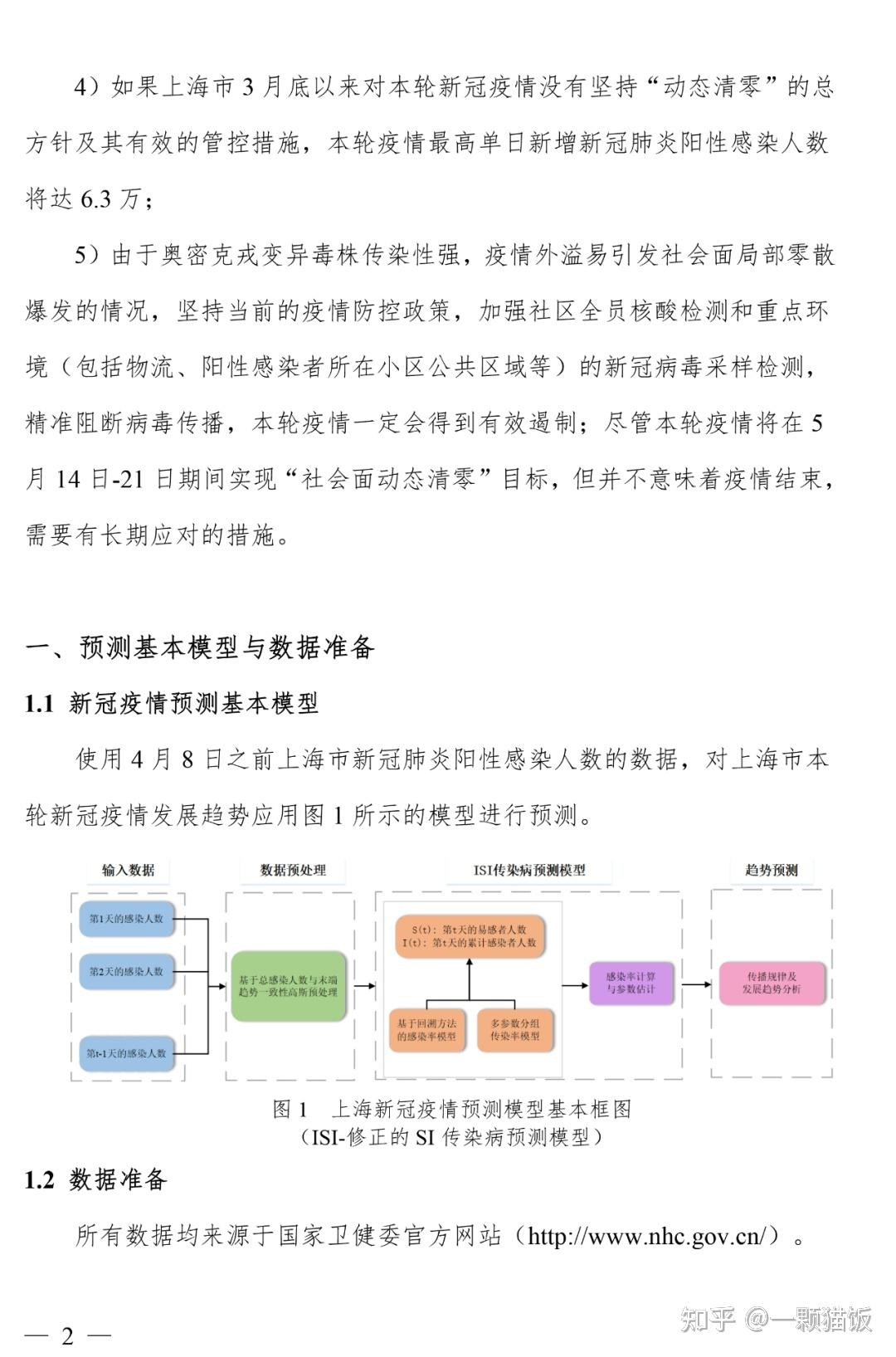

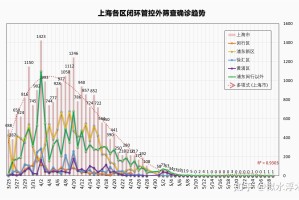

自2020年初新冠疫情暴发以来,上海市经历了多次疫情反复,尽管疫苗接种率高、防控措施严格,但病毒的不断变异(如奥密克戎变异株)仍对城市运行构成挑战,2022年春季,上海市曾因奥密克戎BA.2亚型引发大规模感染,导致严格的封控措施,截至2023年,随着“乙类乙管”政策的实施,新冠病毒感染已纳入常态化管理,但零星散发病例仍时有出现。 -

季节性流感的反弹

在新冠疫情期间,由于佩戴口罩、社交距离等措施的普及,流感病例一度显著减少,随着防疫政策的调整,2023年冬季上海市流感病例出现反弹,甲型H1N1和H3N2流感病毒成为主要流行株,疾控部门通过加强监测和疫苗接种,努力控制流感的传播。 -

其他病毒的潜在威胁

除新冠和流感外,上海市还需警惕诺如病毒、登革热等传染病的局部暴发,诺如病毒在幼儿园、学校等集体单位易引发聚集性感染,而登革热则因输入性病例和本地蚊媒滋生存在传播风险。

上海市的病毒防控措施

-

科技支撑的监测体系

上海市依托“一网统管”平台,建立了覆盖全市的传染病监测网络,通过大数据分析、健康码系统及发热门诊哨点监测,能够快速识别疫情苗头并启动应急响应,2023年流感季期间,上海市通过实时监测流感样病例(ILI)数据,及时调整防控策略。 -

疫苗接种的普及与创新

上海市在疫苗接种方面始终走在全国前列,截至2023年底,全市新冠疫苗全程接种率超过90%,流感疫苗、HPV疫苗等接种率也逐年上升,上海市还参与了多项疫苗临床试验,如针对奥密克戎变异株的二代疫苗研发。

-

分级诊疗与医疗资源储备

为应对可能的疫情高峰,上海市优化了分级诊疗体系,明确社区医院与三甲医院的分工,抗病毒药物(如Paxlovid、奥司他韦)的储备充足,确保重症高风险人群能够及时获得治疗。 -

公共卫生宣传与行为干预

上海市通过多渠道(如“上海发布”公众号、地铁广告等)普及病毒防控知识,倡导“戴口罩、勤洗手、少聚集”的健康习惯,在流感高发期,学校和企业还会收到疾控部门的针对性指导。

病毒情况对社会经济的影响

-

对医疗系统的压力

疫情高峰期间,上海市三甲医院的门急诊量曾激增,尤其是呼吸科和儿科,2023年12月,因流感和支原体肺炎叠加,部分医院候诊时间超过6小时,这暴露出基层医疗资源分配不均的问题。 -

对经济活动的冲击

尽管严格的封控已成为历史,但病毒的反复仍对餐饮、旅游等行业造成波动,2023年夏季,某商场因诺如病毒聚集性感染临时关闭消杀,导致商户收入锐减。 -

公众心理与行为变化

多次疫情后,上海市民的卫生意识显著提升,但部分人群也出现“防疫疲劳”或过度焦虑,心理热线数据显示,2023年因健康担忧引发的心理咨询案例较往年增加15%。

未来挑战与应对建议

-

病毒变异的不可预测性

新冠病毒和流感病毒的持续变异可能削弱现有疫苗的保护力,上海市需加强与国际组织的合作,共享病毒基因序列数据,并加快广谱疫苗的研发。 -

医疗资源的弹性配置

建议进一步扩充社区医院的诊疗能力,推广互联网医疗,避免疫情高峰期的医疗挤兑,完善药品和器械的动态储备机制。 -

公共卫生教育的深化

针对不同人群(如老年人、外来务工人员)开展差异化宣传,避免信息鸿沟,通过社区讲座普及流感疫苗的重要性。 -

多病原体联合防控

未来需建立“多病共防”体系,将新冠、流感、诺如等病毒监测纳入同一平台,提高预警效率。

上海市在病毒防控中展现了高效的组织能力和科技优势,但面对病毒的复杂性和社会经济的多重需求,仍需不断优化策略,只有通过科学防控、公众参与和国际协作,才能筑牢城市公共卫生防线,保障市民健康与城市发展。

(全文约2200字)

注:本文数据截至2023年底,后续情况请参考权威部门发布的最新信息。

发表评论