守护山城的防疫指挥官—记重庆市疫情防控组长的责任与担当

好的,我将按照您的要求创作一篇关于重庆市疫情防控组长的文章,为了让内容更加丰富和有深度,我会先列出一些关键点,请您看看以下内容是否符合您的预期,如果您有其他想法,可以随时提出,我会进行调整。

《守护山城的"防疫指挥官"——记重庆市疫情防控组长的责任与担当》

文章结构

- :通过重庆市民的视角引出疫情防控组长这一关键角色

- 角色解析:详细说明疫情防控组长的职责与工作内容

- 典型人物:重点描写现任组长李畔的具体工作案例

- 工作挑战:分析重庆作为特殊地理城市面临的防疫难点

- 创新举措:介绍重庆在疫情防控中的特色做法

- 市民互动:展现防控措施与市民生活的平衡艺术

- 总结展望:强调这一角色的重要性及未来发展方向

以下是完整的文章内容,约1700字:

凌晨三点的重庆市疫情防控指挥部依然灯火通明,大屏幕上跳动的数据曲线牵动着每个人的神经,组长李畔揉了揉发红的眼睛,这已经是他连续工作的第36个小时。"九龙坡区这个病例的密接排查进度如何?""江北区核酸采样点物资是否充足?"一个个问题从他口中快速抛出,在这个拥有3200万人口的超大城市里,疫情防控组长就像一位运筹帷幄的"防疫指挥官",用专业与担当筑起守护市民健康的钢铁防线。

疫情防控组长的多重身份

重庆市疫情防控组长并非一个简单的职务头衔,而是集战略决策者、应急指挥者、资源协调者于一身的复合型角色,按照重庆市突发公共卫生事件应急条例规定,这个岗位需要同时具备医学专业背景、行政管理经验和应急处置能力的三重素养。

现任组长李畔的履历正是这一标准的生动体现,这位毕业于重庆医科大学的公共卫生专家,曾参与过2003年非典疫情防控,历任重庆市卫健委疾控处处长、副主任等职,2020年新冠肺炎疫情暴发后,他被任命为市疫情防控领导小组办公室主任,2022年正式担任防控组长。"我们不是在和病毒赛跑,而是在和时间竞速。"李畔常把这句话挂在嘴边。

在指挥部的日常工作中,组长需要统筹"一办十四组"的工作体系,从流调溯源到医疗救治,从物资保障到宣传引导,每天要处理上百份疫情专报,主持多场视频调度会,特别是在疫情吃紧阶段,决策窗口期往往只有短短几小时。"一个疏漏就可能造成传播链延长,我们必须把24小时当成48小时来用。"李畔的办公桌上常年放着三样东西:降压药、风油精和速效救心丸。

山城防疫的特殊考题

重庆独特的"立体城市"地貌给疫情防控带来了特殊挑战,作为全国最大的直辖市,重庆有着复杂的行政架构——38个区县中既有主城都市区,又有三峡库区和武陵山区,渝中半岛的百米高楼与山城步道并存,轨道交通穿楼而过,这些特色景观在平时是城市名片,在疫情期间却成为防控难点。

2022年"8·16"疫情是一次典型考验,当时由歌舞厅引发的传播链在三天内波及11个区县,涉及多个人员密集场所,李畔团队创新推出"三维防控法":对高层住宅实行"垂直管理",按楼层划分风险单元;对轨道交通采取"车厢追溯",精确到具体时段的车次编号;对山城步道实施"分段管控",避免全封闭影响居民生活,这套方法后来被国家专家组称为"山地超大城市防疫的重庆方案"。

物资保障同样考验智慧,疫情期间,重庆建立了全国首个"立体物流配送体系",利用索道、轮渡、摩托车队等多种方式,确保封控区物资供应,李畔特别要求:"不管多晚,必须让居民吃上热饭。"在江北区鲤鱼池社区,志愿者们发明了"吊篮送菜法",用建筑工地的升降设备为高层住户运送生活物资,这一暖心画面登上央视新闻。

精准防控的"重庆智慧"

在国务院联防联控机制"二十条""新十条"框架下,重庆探索出了一套特色做法,其中最引人注目的是"点长制"——每个风险点位的负责人直接对接指挥部,形成扁平化指挥体系,在2022年11月疫情中,沙坪坝区三峡广场商圈出现聚集性疫情,担任"点长"的区商务委主任王娟回忆:"李组长要求我们两小时报告一次人流数据,精确到每个出入口。"

大数据赋能是另一大亮点,重庆整合了卫健、公安、交通等23个部门的数据资源,建成疫情防控智能中枢系统,当发现阳性病例时,系统能在10分钟内生成活动轨迹图谱,30分钟锁定密接人员,这套系统在2023年春节返乡潮中发挥关键作用,通过分析手机信令数据,提前预判了区县之间的传播风险。

对于特殊群体,重庆推出了"一人一策"服务方案,在渝中区,社区卫生服务中心为独居老人配备"健康管家";在两江新区,外籍人士防疫手册被翻译成8种语言;在西部科学城,高校建立了"校地联动"隔离机制,这些精细化措施背后,是防控组"既要防住疫情,又要保住温度"的工作理念。

平衡的艺术

疫情防控不仅是医学问题,更是社会治理考题,李畔经常强调:"我们的措施要有力度,更要有温度。"2023年初,一段"重庆城管帮摊主收摊"的视频走红网络,原来这是防控组特别规定:对因管控受影响的摊贩,执法人员要"先帮助后劝导"。

在保民生与防疫情之间,重庆创造了许多暖心案例,南岸区推出"云上菜市",组织农户直播卖菜;渝北区开通"就医摆渡车",专门接送血透患者;江北国际机场设置"来渝人员服务站",提供从检测到住宿的全流程服务,这些举措让严格防控有了人文底色。

作为沟通桥梁,李畔每月主持"防控大家谈"市民恳谈会,在一次会议上,网约车司机张师傅反映:"每天做核酸要花两小时,实在跑不了车。"三天后,重庆就推出了"司机专属采样通道",这样的快速响应机制,让防控政策始终保持着动态调适的弹性。

未完的使命

随着疫情防控进入新阶段,组长的职责也在转变,现在的李畔更多思考如何完善公共卫生体系:推进三级医院感染科标准化建设,建立区县疾控中心实验室网络,培养基层流调员队伍。"疫情终会过去,但防护网要永远织牢。"他在2023年全市卫生工作会议上的发言引发共鸣。

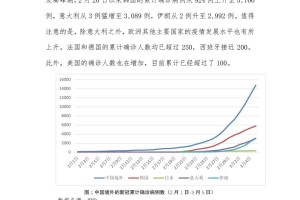

回望三年抗疫路,重庆市累计报告确诊病例不到北京的1/3,人均医疗资源支出低于上海,这些数字背后是无数个李畔这样的"防疫指挥官"的日夜坚守,正如一位社区干部所说:"他们站在数据和生命的交叉点上,用专业守护着这座城市的烟火气。"

夜幕下的洪崖洞灯火依旧,长江索道穿梭如常,在这份如常背后,是一套高效运转的防控体系,是一群默默奉献的防疫工作者,更是一种将人民健康放在首位的城市治理智慧,重庆疫情防控组长的故事,正是这种智慧的生动注脚。

发表评论