北京地铁不戴口罩被警方带走,防疫政策与个人自由的边界探讨

"北京地铁拒戴口罩遭警方带走:防疫措施与公民权利的冲突与平衡"

自2020年新冠疫情爆发以来,全球各国纷纷采取严格的防疫措施,中国也不例外,佩戴口罩成为公共场所的基本要求之一,随着疫情形势的变化,公众对于防疫政策的接受度也出现了分化,一则关于“北京地铁乘客因未戴口罩被警方带走”的新闻引发热议,再次将防疫措施与个人自由之间的冲突推向舆论焦点,这一事件不仅涉及公共卫生安全,也触及公民权利、执法尺度及社会共识等多个层面。

事件回顾

据报道,2023年某日,一名乘客在北京地铁某站因未佩戴口罩被工作人员劝阻,但其拒绝配合,随后,警方介入,将该乘客带离现场进行进一步处理,这一事件被目击者拍摄并上传至社交媒体,迅速引发广泛讨论。

部分网友支持警方的做法,认为在特殊时期,遵守防疫规定是公民的义务;而另一部分人则质疑,在疫情已趋缓的背景下,强制佩戴口罩是否仍有必要,警方的执法是否过度。

防疫政策的必要性

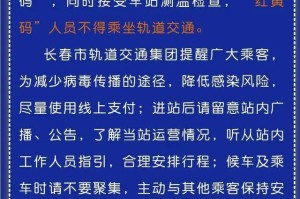

中国政府自疫情初期便采取了严格的防控措施,包括健康码、核酸检测、佩戴口罩等,这些措施在遏制病毒传播、降低感染率方面发挥了重要作用,北京作为首都,人口密集且流动性大,地铁作为主要公共交通工具,佩戴口罩的规定有助于减少飞沫传播风险。

世界卫生组织(WHO)及多国疾控中心均建议在密闭、拥挤的公共场所佩戴口罩,尤其是在疫情高发期,从公共卫生角度而言,北京地铁的口罩政策具有一定的科学依据。

公民权利与执法争议

尽管防疫措施有其合理性,但公众对强制执行的接受度却因人而异,此次事件的核心争议在于:

-

法律依据是否充分?

根据《中华人民共和国传染病防治法》及各地防疫条例,政府有权在紧急状态下采取必要措施,随着疫情形势变化,部分公众认为“一刀切”的强制措施可能缺乏灵活性。 -

执法是否过度?

警方介入是否必要?有观点认为,地铁工作人员可通过劝导、警告等方式处理,而非直接动用警力,但也有声音指出,若乘客拒不配合,警方介入是维护公共秩序的必要手段。

-

个人自由与公共利益的平衡

在公共健康危机中,个人自由是否应让位于集体安全?这一问题在全球范围内都存在争议,欧美国家也曾因“口罩令”爆发抗议,而中国社会更倾向于集体主义,但个体权利意识也在逐渐增强。

社会反应与舆论分化

该事件在社交媒体上引发激烈讨论,主要分为两派观点:

- 支持防疫措施的一方认为,佩戴口罩是低成本、高效率的防疫手段,尤其在冬季呼吸道疾病高发期,仍有必要执行,警方的做法是为了保障大多数人的健康安全。

- 质疑执法合理性的一方则指出,随着病毒毒力减弱、疫苗接种普及,过度严格的防疫政策可能带来不必要的行政成本,甚至侵犯公民权利。

部分法律学者呼吁,防疫政策应更加透明化、科学化,避免“运动式执法”引发社会矛盾。

国内外类似案例对比

类似事件并非中国独有。

- 美国:2021年,多地因“口罩令”爆发抗议,部分乘客因拒戴口罩被航空公司列入黑名单。

- 欧洲:法国、德国等国家也曾因强制疫苗接种或口罩政策引发大规模示威。

- 亚洲:新加坡、韩国等国家逐步放宽口罩要求,但仍保留部分高风险场所的佩戴建议。

相比之下,中国的防疫政策更为严格,但随着全球疫情趋缓,是否应调整措施成为公众关注的焦点。

未来可能的调整方向

- 科学评估,动态调整

政策制定者应基于疫情数据、病毒变异情况等因素,动态调整防疫措施,避免“一刀切”。 - 加强沟通,减少对立

政府可通过科普宣传、公众听证等方式,增强政策透明度,减少误解和冲突。 - 优化执法方式

在非极端情况下,优先采用劝导、警告等柔性手段,而非直接动用警力。

北京地铁“拒戴口罩被警方带走”事件反映了防疫常态化下个人自由与公共利益的复杂博弈,在公共卫生安全与公民权利之间寻找平衡点,需要政策制定者、执法机构及公众共同努力,随着疫情形势的变化,防疫政策或需更加精细化、人性化,以兼顾安全与自由。

无论如何,这一事件都提醒我们:在特殊时期,社会需要共识,也需要包容;法律需要执行,但也需要温度。

发表评论