北京一村支书的坚守与担当,乡村振兴中的基层力量

在中国广袤的农村大地上,村支书作为最基层的党组织负责人,承担着连接党和群众的重要桥梁作用,在北京这座国际化大都市的郊区,村支书们同样肩负着推动乡村振兴、带领村民致富的重任,本文将通过深入探讨北京一位普通村支书的工作与生活,展现这一群体在新时代背景下的责任担当与奉献精神,剖析他们在乡村振兴战略实施过程中面临的挑战与机遇,为理解中国基层治理提供生动案例。

北京村支书的角色定位与职责

在北京这座拥有两千多万人口的超大城市,农村地区虽然面积不大,但同样面临着发展转型的重要任务,据统计,北京市现有行政村约3900个,村支书作为这些村庄的"领头雁",其作用不容忽视,与全国其他地区的村支书相比,北京村支书既面临着城市化进程中的共性问题,又有着首都农村特有的挑战与机遇。

北京村支书的主要职责包括:宣传贯彻党的路线方针政策,执行上级党组织的决议;讨论决定本村经济建设和社会发展中的重要问题;领导和推进村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督,支持和保障村民依法开展自治活动;搞好支部委员会的自身建设,对党员进行教育、管理和监督;负责村、组干部和村办企业管理人员的教育管理和监督;搞好本村的社会主义精神文明建设和社会治安、计划生育工作等。

以北京市密云区某村支书王书记为例,他每天早上7点就开始工作,先巡视村庄环境,然后处理各类村务,接待村民来访,常常工作到晚上八九点,王书记表示:"村支书就是村里的'大管家',大事小事都得操心,村民有困难第一个想到的就是我们。"这种全天候的工作状态,正是北京众多村支书的真实写照。

一位北京村支书的日常工作与生活

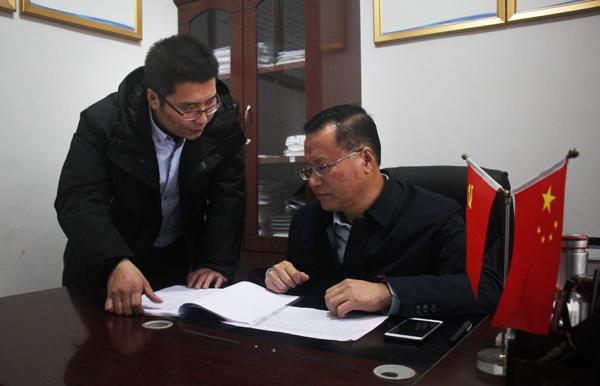

让我们以北京市昌平区某村党支部书记李书记为例,深入了解一位北京村支书的日常工作与生活,李书记今年52岁,担任村支书已有8年时间,之前曾在外经商,后来响应号召回村服务。

李书记的一天通常这样度过:清晨6点起床,先到村里转一圈,查看环境卫生和基础设施情况;7点半到村委会开始处理文件,准备当天的工作;8点半召开村两委班子会议,布置当天任务;之后是接待村民来访,解决各类问题;下午则要走访村民家庭,了解实际困难;晚上还要参加镇里的会议或组织党员学习,这样的工作节奏,一周七天几乎不间断。

李书记面临的工作挑战多种多样:有村民因宅基地问题产生的纠纷,有老人养老就医的困难,有村庄环境整治的阻力,还有集体经济发展中的各种难题,他回忆说:"最困难的时候是推进村庄煤改电工程,部分村民不理解,我们一家一户做工作,连续三个月没休息,最终全村完成了改造。"

在处理村庄事务中,李书记总结出一套工作方法:一是公平公正,"做事要对得起良心";二是依靠群众,"村民的事让村民参与决策";三是依法依规,"政策红线坚决不碰";四是开拓创新,"老办法解决不了新问题",这些朴素而实用的工作原则,让他在村民中赢得了高度信任。

乡村振兴中的创新实践

在北京实施乡村振兴战略的大背景下,村支书们积极探索适合本村发展的新路径,李书记所在的村庄就走出了一条特色发展之路。

面对村庄地理位置偏远、资源有限的困境,李书记带领村两委班子经过充分调研,决定发展特色农业和乡村旅游,他们首先整合村内闲置土地,引进社会资本合作开发有机蔬菜种植园,采用"公司+合作社+农户"模式,村民既可以获得土地流转收入,又能在园区就业,这一项目使村集体年增收50多万元,带动30多户村民就业。

在乡村旅游方面,李书记挖掘村庄历史文化资源,修复了百年古宅,打造特色民宿;组织村民开展民俗表演和手工艺制作体验活动;与周边景区联动,形成旅游线路,经过三年努力,该村年接待游客超过5万人次,旅游综合收入达300万元。

李书记还特别注重村庄环境改善和文化建设,他推动完成了全村污水管网改造、垃圾分类处理、道路绿化美化等工程,使村庄面貌焕然一新,建设了村史馆、文化活动中心,组建了村民文艺队,定期举办文化活动,丰富了村民精神生活。

这些创新实践取得了显著成效:村民人均年收入从2015年的1.8万元增长到2022年的3.5万元;村集体资产从不足100万元增加到600多万元;村庄先后获得"北京市美丽乡村""首都文明村"等荣誉称号。

面临的挑战与应对之策

尽管取得了一定成绩,但李书记和北京众多村支书在工作中仍面临诸多挑战。

人才短缺是首要问题,随着城市化进程加快,农村青壮年大量外流,村干部队伍老化严重,李书记所在的村两委班子平均年龄55岁,年轻人不愿留在农村发展,对此,李书记采取"引回来""培养好""留得住"的策略:动员在外成功人士回村投资创业;选拔培养年轻后备干部;改善农村工作生活环境。

资金不足制约着村庄发展,虽然北京市对农村投入较大,但分配到每个村的资金仍然有限,难以满足发展需求,李书记通过争取上级项目资金、引入社会资本、盘活村集体资产等多种渠道筹措资金,同时精打细算,把钱用在刀刃上。

村民思想观念转变难也是一大挑战,部分村民对新生事物接受度低,对村庄改革持观望态度,李书记通过组织外出参观学习、典型示范带动、耐心细致沟通等方式,逐步转变村民观念,他说:"改变一个人几十年的想法不容易,需要时间和方法。"

基层形式主义问题、政策执行中的"最后一公里"问题、村庄治理现代化转型问题等,都是北京村支书们需要面对和解决的现实挑战。

村支书群体的价值与未来展望

北京村支书作为基层治理的重要力量,其价值体现在多个方面,他们是党的政策在农村的执行者,是村民利益的代表者,是村庄发展的引领者,是矛盾纠纷的调解者,是传统文化的守护者,正是这些默默奉献的村支书,撑起了首都乡村振兴的一片天。

展望未来,北京村支书群体将面临更高要求,随着乡村振兴战略深入实施,村支书需要提升多种能力:政治能力,确保正确发展方向;发展能力,带领村民共同富裕;治理能力,实现村庄有效治理;服务能力,满足村民多元需求;创新能力,适应时代发展变化。

对北京村支书的培养与支持也应加强:完善选拔机制,把优秀人才选出来;加强培训教育,提升能力素质;健全激励机制,解决后顾之忧;适当赋权赋能,增强工作自主性;营造良好氛围,增强职业荣誉感。

李书记常说:"村支书不是官,是服务员;权力不大,责任不小。"这句朴实的话语道出了北京村支书群体的共同心声,在全面推进乡村振兴的新征程上,北京村支书们将继续坚守初心,担当使命,用实际行动书写新时代农村发展的精彩篇章。

通过这位北京村支书的故事,我们看到了中国基层干部的坚守与奉献,也看到了乡村振兴的希望与未来,在首都北京这片热土上,成百上千像李书记这样的村支书正带领村民朝着共同富裕的目标稳步前进,他们的故事值得被记录,他们的精神值得被传颂。

发表评论