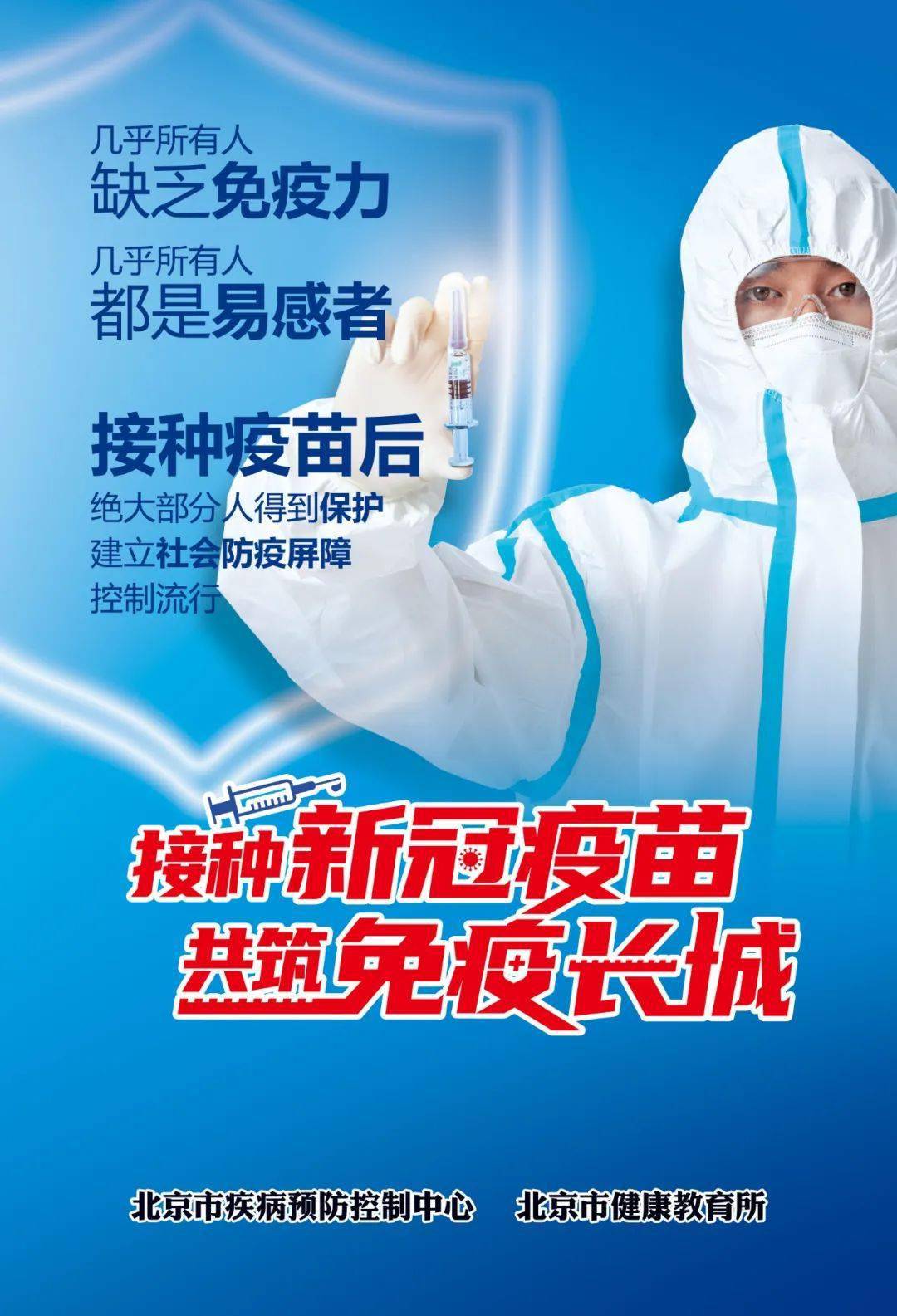

北京新增疫苗,科学防控再升级,共筑健康免疫屏障

北京市宣布新增一批新冠疫苗供应,并启动针对重点人群的加强免疫接种工作,这一举措标志着北京在常态化疫情防控中再次迈出关键一步,通过科学调配疫苗资源、优化接种服务,进一步巩固群体免疫屏障,本文将围绕北京新增疫苗的背景、接种策略、科学依据及公众关切等问题展开分析,探讨其在疫情防控中的重要意义。

北京新增疫苗的背景与紧迫性

-

疫情形势与防控需求

尽管国内疫情总体可控,但全球疫情反复、病毒变异株(如XBB等)的传播风险仍存,北京作为国际交往中心和超大城市,人口流动性高,防控压力显著,新增疫苗的引入,尤其是针对奥密克戎变异株的二代疫苗,可有效应对潜在传播风险。 -

疫苗保护效力的动态调整

研究表明,新冠疫苗的保护效力随时间推移可能减弱,加强针接种能显著提升抗体水平,北京此次新增的疫苗包括腺病毒载体、重组蛋白等技术路线的加强剂型,旨在为市民提供更全面的防护。

新增疫苗的接种策略与人群覆盖

-

重点人群优先接种

根据北京市卫健委部署,新增疫苗优先面向老年人、基础疾病患者、医务人员等高危人群,同时为已完成基础免疫满6个月的18岁以上人群提供加强接种,这一分层策略既保障了脆弱群体的安全,也兼顾了社会面防控需求。 -

接种服务的便民化

北京通过增设临时接种点、延长社区接种时间、开通线上预约通道等方式提升服务效率,朝阳区部分接种点提供“夜间专场”,方便上班族接种;海淀区则推出“疫苗进校园”服务,覆盖高校师生群体。 -

疫苗选择的科学指导

新增疫苗包含灭活疫苗、腺病毒载体疫苗等多种类型,市民可根据自身健康状况和医生建议选择,疾控部门强调,不同技术路线的疫苗混打已通过安全性评估,且可能产生更优的免疫效果。

新增疫苗的科学依据与国际经验

-

临床试验数据支持

北京此次引入的二代疫苗(如针对奥密克戎的mRNA疫苗或重组蛋白疫苗)在临床试验中显示,对变异株的中和抗体水平提升显著,国药集团研发的奥密克戎株灭活疫苗,加强接种后抗体滴度增加5-10倍。 -

国际实践参考

全球多国已启动针对变异株的疫苗更新,美国、欧盟等地将二价疫苗作为秋季加强针首选,北京的做法与国际科学共识同步,体现了“动态清零”与精准防控的结合。 -

本土研究验证效果

中国疾控中心数据显示,完成加强接种后,重症和死亡风险降低90%以上,北京2022年疫情数据显示,接种三针疫苗的感染者中,无症状和轻症占比达98%。

公众关切与答疑解惑

-

安全性问题

部分市民对新增疫苗的副作用存在疑虑,北京市疾控中心回应称,新增疫苗的不良反应率与既往疫苗相当,主要为局部红肿、低热等轻微症状,严重过敏反应发生率低于百万分之一。 -

接种必要性争议

针对“接种疫苗后仍会感染”的质疑,专家解释称,疫苗的核心目标是防重症、降死亡,而非完全阻断传播,北京新增疫苗的推广正是为了应对病毒变异导致的免疫逃逸。

-

谣言澄清

网络传言称“疫苗含有有害成分”,官方辟谣强调,我国疫苗从研发到接种全程受国家药监局监管,所有批次均通过安全质检。

北京经验的全国意义

-

超大城市防控的示范作用

北京通过新增疫苗的快速调配和精细化接种管理,为其他大城市提供了“分层推进、科学宣导、便民服务”的模板。 -

科技支撑的防控体系

从疫苗研发(如北京科兴等企业)到接种数据联网(健康宝实时更新),北京展现了科技在公共卫生中的核心作用。 -

全社会协同的典范

社区工作者、医务人员、志愿者等多方力量参与接种服务,体现了“人民至上”的防疫理念。

北京新增疫苗的部署,既是应对当前疫情的科学决策,也是构建长效免疫屏障的重要一环,通过政府、专家与公众的共同努力,北京正以更精准、更人性化的防控措施守护市民健康,也为全国疫情防控贡献“首都经验”,随着疫苗技术的持续迭代和接种覆盖率的提升,我们有望在科学与团结中迎来更安全的生活环境。

(全文约1500字)

注:本文数据参考北京市卫健委公开通报、中国疾控中心研究报告及国际权威期刊《柳叶刀》相关文献,内容截至2023年10月,实际接种政策请以官方最新通知为准。

发表评论