北京公交车戴口罩,城市防疫的缩影与反思

政策背景:从临时措施到常态化管理

疫情初期的严格管控

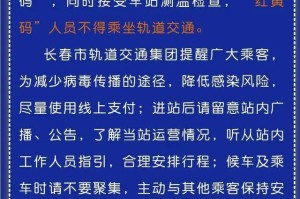

2020年1月,新冠疫情在武汉暴发后迅速蔓延至全国,北京作为首都和交通枢纽,防控压力巨大,1月26日,北京市政府发布紧急通知,要求市民在公共场所必须佩戴口罩,公交车、地铁等公共交通成为重点监管区域。

动态调整的防疫政策

随着疫情形势的变化,北京的口罩政策经历了多次调整,2020年夏季,国内疫情趋于平稳,部分市民在户外或低风险场所摘下口罩,但公交、地铁等封闭空间仍严格执行“口罩令”,2022年底“新十条”出台后,全国多地取消强制口罩要求,但北京公交系统仍建议乘客佩戴口罩,以降低感染风险。

与其他城市的对比

相较于上海、广州等城市,北京在公共交通上的口罩政策更为严格,这一方面与北京的政治地位有关,另一方面也反映了其人口密集、流动性高的特点。

社会影响:习惯养成与心理适应

公众行为的改变

三年来,戴口罩乘坐公交车已成为北京市民的“肌肉记忆”,即使政策放宽,仍有大量乘客自觉佩戴,形成了一种社会默契。

对特殊群体的影响

- 老年人:部分老年人对口罩的依赖较强,认为戴口罩能有效预防呼吸道疾病,甚至在非疫情期间也坚持佩戴。

- 儿童:长时间佩戴口罩可能影响孩子的呼吸和社交能力发展,家长对此态度不一。

- 残障人士:听障人士依赖唇语交流,口罩的普及增加了沟通障碍。

对城市文化的影响

口罩的普及改变了人们的社交习惯,过去,公交车上的闲聊、微笑示意减少,人与人之间的物理距离和心理距离似乎被拉大。

公众反应:支持、质疑与适应

支持者的观点

- 健康优先:许多市民认为,戴口罩能有效降低流感、新冠等呼吸道疾病的传播风险。

- 社会责任:在密闭空间佩戴口罩被视为一种文明行为,体现对他人健康的尊重。

质疑者的声音

- 舒适度问题:夏季高温时,长时间佩戴口罩可能导致闷热、呼吸不畅。

- 科学争议:有观点认为,在低风险环境下强制戴口罩缺乏科学依据,可能造成“防疫疲劳”。

逐渐适应的过程

尽管初期存在抵触情绪,但大多数人逐渐接受了这一规定,甚至将其视为日常生活的一部分。

未来展望:后疫情时代的口罩文化

是否会完全取消?

随着新冠病毒致病性减弱,未来北京公交车的口罩政策可能进一步放宽,但在流感高发季节或新发传染病出现时,仍可能恢复临时性要求。

智能防疫的可能性

- AI监测:未来公交系统可能引入智能摄像头,自动识别未戴口罩的乘客并提醒。

- 空气净化技术:改进公交车通风系统,减少病毒传播风险,从而降低对口罩的依赖。

公众健康意识的长期影响

即使未来不再强制,部分市民仍可能自愿在公共交通上佩戴口罩,尤其是在流感季节或空气质量较差时。

口罩背后的城市治理智慧

北京公交车上的“口罩令”不仅仅是一项防疫措施,更是城市应急管理、公共卫生意识和社会文明程度的体现,三年来,它塑造了市民的行为习惯,也引发了关于个人自由与公共健康的讨论,如何在科学防疫与生活便利之间找到平衡,将是城市治理的重要课题。

无论政策如何变化,这场“口罩实验”已经深刻影响了北京的城市文化,并将在公共卫生史上留下重要的一笔。

发表评论